会員の皆様から個人情報の確認・総会出席シートの通信欄に頂きました近況、ご意見を掲載しました。会報誌No.98にも掲載されています。

旧制・工経・燃料卒業生

●長澤 寛一(昭和25年卒・燃6回)

無事消光いたしております。

新制卒業生(1回~10回)

●百目鬼 清(昭和26年卒・新1回)

卒寿を迎えて、早や3年。頑丈な肉体を与えて下さった両親に感謝しつつ、生きています。学会の益々のご盛会を祈念しています。

●加藤 忠男(昭和27年卒・新2回)

妻の病気でサ高住に転居しました。本人はまずまず元気ですが年令を感じることが多くなりました。

●樋渡 章訓(昭和28年卒・新3回)

88才になりました。最近脚力の衰えを感じ毎朝2Kmを30分で歩き汗をかいています。

●小林 裕(昭和34年卒・新9回)

昭和34年卒業以来岡山住まいで今回に到りました!元気に過しています。

新制卒業生(11回~20回)

●岡野 毅(昭和36年卒・新11回)

老後の趣味として油絵を始めて15年になりました。示現会展(国立新美術館, 4月上旬頃)を目標に楽しんでおります。モチーフを求めて旅も心がけております。

●堀内 弘雄(昭和36年卒・新11回)

卒業して57年、80才を越えると会報見ても分からない単語の言葉が…でも若い方々の活躍ぶりの記事はうれしい限りです。バラエティーある研究室、企業での話題など多く取り上げ紹介下さい…彼岸の友への土産話にします。昔は「重厚長大」、今はどんな産業が…「軽薄短小」でもないようですが?

●水瀬 秀章(昭和36年卒・新11回)

第1人生(昭和電工㈱)後、昨年10月、第2の人生(約16年間小会社経営)を終え、サンデー毎日となり、第3の人生は囲碁ザンマイです。

●菊竹 隆太郎(昭和37年卒・新12回)

お蔭様で何とか元気にしています。今年一杯は省エネセンターの特任講師は続けるつもりです。

●西 敏史(昭和37年卒・新12回)

新入生の皆さんはいろいろ迷いながらも希望を持って通学をしておられると思います。80歳近くなって学生時代を振り返ってみると、自分の人生の方向を決めるのにとても重要な時期であったと改めて感じるこの頃です。いいにつけ悪いにつけですが。

●山形 利彦(昭和41年卒・新16回)

後期高齢者75才です。マンドリン、卓球を続けています。

●磯部 司郎(昭和42年卒・新17回)

大分体も傷んでますが、それなりに元気にやっています。

●経沢 実(昭和42年卒・新17回)

腰痛、膝痛で歩行困難。外出は病院のみ、しかもTaxiで。

●加藤 匡紀(昭和43年卒・新18回)

家内を亡くしやもめ暮しとなりました。

●渡辺 壮太郎(昭和43年卒・新18回)

一昨年、昨年と胸部大動脈の手術、声帯の手術を行い、遠出が難しくなっております。

●柿野 滋(昭和44年卒・新19回)

犬2匹とのジョギングで汗を掻きながら、可児の奥山で地域住民と楽しくやっております。

●鶴見 道夫(昭和44年卒・新19回)

現在、中小企業にて非常勤顧問を続けております。

●樋口 次郎(昭和45年卒・新20回)

シダの宝庫 西表島に行ってきました。50年前の夢の実現です。

新制卒業生(21回~30回)

●勝 孝(昭和46年卒・新21回)

JR乗車券が3割引になるジパング倶楽部を利用して、手作りの旅を楽しんでいます。切符の買い方に、いろいろ工夫ができるようになりました。

●菅野 正人(昭和47年卒・新22回)

娘が根津で歯科クリニックを開業したので、その手伝いもしておりますが、未だ半分現役で小さな商社の役員として頑張っております。最近は海外出張する毎に、東南アジアの活躍と変化のスピードに驚かされます。

●有山 達郎(昭和48年卒・新23回)

昨年、中国金属学会のセミナーに招待されました。講演は1時間半、質問も1時間半、旺盛な知識欲です。

●長谷川 悦雄(昭和48年卒・新23回)

応化創立百周年記念会と西出教授古希祝会に出席させて戴きました。小生は今年で学部卒業45年、博士号取得40年になり、在学当時の事を思い出しつつ諸君らとの楽しい時を過ごせた事に感謝しています。

●木内 一壽(昭和49年卒・新24回)

定年後、引き続き特任教授として岐阜大学の科学研究基盤センターに勤務しています。

●角 仁(昭和49年卒・新24回)

昨年より、応化OBによる囲碁会・棋友会にて月1囲碁を楽しんでいます。大先輩ばかりですが…。

●茂木 准一(昭和49年卒・新24回)

若い人(エンジニア)からエネルギーをもらい、まだ現役でタイ国TTCLという会社で働いています。退職はいつになるやら。

●前田 哲郎(昭和50年卒・新25回)

会社生活のクールダウン期間に入りました。第二の人生を積極的に過ごせる期間は長くないので、地域活動や化学とは分野での創作活動の準備を進めています。

●大野 弘幸(昭和51年卒・新26回)

65才となりましたが、1年前から東京農工大学の学長となり、研究とは全く違う世界に入ってしまいました。大学に遊びに来て下さい。

●荻野 和男(昭和52年卒・新27回)

定年再雇用4年目に入りましたが、元気に働いています。

●保田 徹(昭和52年卒・新27回)

3月末で退職しました。

●木村 賢一(昭和54年卒・新29回)

こつこつやる毎日に変わりはないのですが、時がたつ速さはどんどん早くなってきています。残りの砂はあとどれくらいか?考えずに生きてゆきます。

●小嶋 拓治(昭和54年卒・新29回)

3年前に原子力機構を退職した後は、現職の他、日本放射線化学会及び日本原子力学会で活動しています。

●利根川 保(昭和54年卒・新29回)

2015年11月に旭化成建材を定年退職し、工業所有産協力センターにて特許の遡及調査の業務に就いています。アト10年程は、現役を続けるつもりです。

●山下 明泰(昭和55年卒・新30回)

同級生諸賢の中には一端退職の道を並び再出発した人も少なくない。何の因果が教職に身をやつして来たが、熱心な学生達に巡り合えたことは、僥倖としか言いようがない。幸い残り10年あるが、これからは教育こそ、より一層の力を傾注し、若い諸君への感謝をしたい。

新制卒業生(31回~40回)

●波多野 吾紅(昭和60年卒・新35回)

4月より、江戸川区立篠崎図書館、篠崎子ども図書館の館長になりました。お近くにいらした際にはぜひお立ち寄りください。

●相田 冬樹(昭和61年卒・新36回)

共通言語は持ちつつ、ちょっとだけ異分野の方々との交流はまさにWin-Winの関係。すごく刺激をうけるなぁ~と最近しみじみと感じています。

●甲藤 隆(昭和62年卒・新37回)

50代、健康増進に努めています。

●田坂 東(昭和62年卒・新37回)

ISO1400(1 環境)、ISO900(1 品質)に加え、ISO22000/FSSC2200(0 食品安全)の業務を開始しています。

●中野 哲也(昭和62年卒・新37回)

沖縄の自宅に暮らしています。週末はダイビングを楽しんでいます。

●貴志 泰治(昭和63年卒・新38回)

和歌山の加太にお越しの際はどうぞご連絡下さい。

●徳田 幸紀(平成1年卒・新39回)

早大応化会会員の皆様どうぞお元気でご活躍ください。

新制卒業生(41回~)

●西村 賢(平成3年卒・新41回)

入社以来25年間電池事業に携わっております。

●久保山 剛史(平成5年卒・新43回)

2回目の韓国派遣を終え、昨年6月に日本に戻ってきました。これで人生の約1/6は韓国で生活。数年後、別の国に派遣の可能性あり。

●吉岡 精一(平成9年卒・新47回)

元気にやってます!

●守屋 享祐(平成19年卒・新57)

平成30年4月吉日に結婚披露宴を行いました。応化の大先輩である会社の上長、父、また同期の友人たちと校歌を大合唱でき、本当に幸せな披露宴となりました。これからますますがんばって参ります。

●井上 智裕(平成29年卒・新67)

応用化学科のOBとして、北大でもがんばってます。中々、東京に行く機会はありませんが、帰省したときは皆様にお会いしたいです。

大修修了博取得生

●横田 昌明(昭和54年修・大27回)

稲門医師会の依頼があり、小野梓記念講堂で学生健診のお手伝いをしました。10年間早稲田にお月謝払いましたが、お給料いただくのははじめて…すぎ去った遠い時間を思いました。

西出宏之先生は、本年3月をもって応用化学科を定年退職されました。先生は40年近くに亘って情熱と幅広い包容力をもって高分子化学の研究と教育に打ち込まれ、500名を超える卒業生を送り出されるとともに、先進理工学部長・研究科長を務められるなど、本学の教育・研究の向上に尽力されました。先生は、新しい有機高分子の合成とその機能開拓に関する研究、特に、ラジカル種の関わるそれらの分野で独創的な成果を挙げられました。不対電子の交換反応によって電荷が輸送され貯蔵・放出されることの実証は、有機物からなる二次電池や光電変換系の開拓へと波及しています。さらに高分子磁石や酸素濃縮膜など、機能性高分子の設計と創製に重要な一歩を印されました。早稲田応用化学の伝統のもと、確かな基礎知見をもとに実学として新しい領域に踏み込んだ成果は、原著論文600余報として発表され、高分子化学の分野で世界を先導する研究者の一人として高い評価を得ておられます。先生の最終講義は3月17日土曜日に行われ、ご功績を記念し永年のご尽力に感謝するとともに、古希をお祝いする記念会が開催されましたので、その模様をご報告します。

西出宏之先生 最終講義

本学国際会議場 井深大記念ホールで催された最終講義には、400名を超える多くの参加者が集まり大盛況でした。最終講義に先立ち、現在アカデミアで活躍している教え子の中から4名の皆様(首都大学東京 川上浩良教授、豪Monash大学 齋藤敬准教授、東京工業大学 山元公寿教授、山形大学 城戸淳二教授)に、「機能性高分子の新展開〜早稲田時代を振り返りつつ〜」と題して、現在の研究につながった道程を講演いただきました。小憩の後、応用化学科主任の松方正彦教授より、西出先生のご紹介と永きに亘る教室へのご尽力に対する謝辞が述べられ、いよいよ西出先生の最終講義「機能性高分子―着想と実践的な展開―」が始まりました。

花束の贈呈

先生の幼少時代やご家族のエピソード、学生時代を過ごされた篠原・土田研の頃の思い出、1978年に応用化学科助手となられて以来の研究テーマの変遷、世界に先駆けラジカル高分子に着目された切掛けの逸話から始まり、高分子磁石、ラジカル電池や太陽電池、酸素富化膜、酸素可視化コーティング、水素キャリア高分子をはじめとして機能性高分子の新しい世界を次々と開拓された成果の一端を、楽しくユーモアも交えてお話しされました。これらの研究を通して、64名もの博士号取得者を育てられたことも紹介されました。

西出宏之教授最終講義 Gallery

早稲田大学 鎌田薫総長 お祝いの辞

引き続いて、記念会がホテル椿山荘東京にて開催されました。最初にお祝いの辞を早稲田大学 鎌田薫総長、竹内淳 理工学術院長、高分子学会会長の中條善樹 京都大学教授、海外よりバージニア工科大学Timothy E. Long教授、JXTGエネルギー㈱常務取締役の五十嵐仁一様より賜りました。同窓を代表して、東京農工大学の大野弘幸学長にご祝辞と乾杯のご発声をいただいた後、歓談に移りました。記念会も500名近い参加者があり、西出先生は会場を回られて多くの卒業生や来賓の皆様と和やかに歓談され、また、現在母国で活躍している元留学生らによる飛入り挨拶やプレゼント贈呈などもあり非常に盛り上がりました。研究室同窓会である高研会の赤真正人会長より記念品目録の贈呈、同窓代表と研究室秘書から花束贈呈の後、西出先生にご挨拶をいただきました。最後に、早稲田大学応援部リーダー諸君による応援歌と校歌斉唱、エールをもって名残惜しみつつ閉会となりました。

先生は4月より本学の特任研究教授として、引き続き研究活動とナショプロの立案に当たられています。また、5月からは応用化学会会長として、早稲田応化の一層の発展のためにご尽力いただいています。

最後になりましたが、西出先生の最終講義・記念会にご参加、ご支援を賜りました皆様方に、心より厚く御礼申し上げます。

お祝い会 集合写真

西出宏之教授記念会 gallery

<略歴>

1970年 早稲田大学理工学部応用化学科卒業

1972年 早稲田大学大学院理工学研究科応用化学専攻修士課程修了

1975年 同博士課程修了(工学博士)

1975年 日本学術振興会特別研究員

1977年 独フムボルト財団研究員(ベルリン自由大学)

1978年 早稲田大学理工学部・助手

1982年 同 ・助教授

1987年 同 ・教授

2007年 (改組により先進理工学部)教授

2010~14年 同 ・学部長・研究科長

2016~18年 早稲田大学 ・ナノ・ライフ創新研究機構長

2018年 同 ・名誉教授 理工学術院・特任研究教授

<主な学外活動>

1995〜97年 日本化学会 総務担当理事

2000〜01年 高分子学会 関東支部長

2001〜05年 同 副会長

2006〜08年 同 会長

2011〜12年 アジア高分子学会連合 会長

2012~14年 日本化学連合 会長

<主な受賞>

1990年 高分子学会賞

2010年 高分子科学功績賞

2013年 文部科学大臣表彰(科学技術分野)

2014年 日本化学会賞

2015年 ポルフィリン-ALA学会賞

2016年 大隈記念学術褒賞

(文責:小栁津 研一)

新17回卒同期会報告(平成30年10月6日)

新17回卒同期会を、10月6日(土)京 ほのか 高田馬場店にて、出席者11名で行いました。進行役は、金子が務めました。大林氏から、久枝信一氏が今年6月に亡くなられたことの報告がありました。ご冥福をお祈りいたします。我々も1年1年を大切に過ごしていかなければならない年齢になったことを痛感しました。

近況報告では、趣味の世界に生きがいを見出している人が多いようです。バードウオッチング、詩吟、工芸品製作など多岐にわたっています。坪田君は、即席で詩吟を吟じてくださいました。心にしみる深みのある美声で、魅了されました。また、現在も会社勤務をしている人や、体調が許す限り出席したいと言う人がいました。健康面では、腰痛に悩んでいる人が2名おり、リハビリ中でしたが、何とか出席して頂けました。今年も、わざわざ名古屋から三島君が駆けつけて来られ、感激しました。最後に、校歌を斉唱して、来年もまた会おうと言うことでお開きになりました。

出席者:石井利典、大林秀仁、押田信昭、金子四郎、高橋志郎、高畑忠雄、坪田正行、西海英雄、藤本隆之、三島邦男、見並勝佳 (11名)

(文責:金子四郎)

下記の企業ガイダンスを更新しました。(HP上で更新した日付順に掲載しています)

- 2018-10-27

- 新日鐵住金株式会社(更新掲載)

- 2018-10-27

- ライオン株式会社(更新掲載)

- 2018-10-27

- エリーパワー株式会社(更新掲載)

*************************************

ガイダンスの利用に際しては、次の留意事項を読んでから閲覧してください

-

- ★ このガイダンスには 企業から提供された情報がそのまま載せてあります。

- ★ このガイダンスは就職を斡旋するものではありません。

- ★ 就職の為の情報として利用するに際しては学生諸君自身の判断で利用する事。

- ★ このガイダンスは「学生会員」、「教室会員」および「事務局関係者」のみに開示されます。

- 閲覧には認証が必要です。

2018年4月1日より2018年度パスワードに変わりました。

2018年度のパスワードを入手していない方は応化会事務局までお問い合わせください。

<!–

「先輩からのメッセージ2019」の開催日程

早稲田応用化学会 交流委員会

「先輩からのメッセージ」は、学生諸君の企業への理解を深める時期が余裕をもって確保できるよう、開催日を2019年1月19日(土)とし、会場もこれまでと同じく西早稲田キャンパス内で諸準備を進めております。

学生諸君には参加へ向けてのスケジュール調整をお願いいたします。当日は「企業ガイダンス」ホームページ掲載中の日本を代表する化学系を中心とした約60社に在籍されている応化OB・OGの皆様に日常の仕事や自身の転勤・異動経験等を学部学生でも理解できるように紹介していただきます。また、終了後には講演頂いた先輩およびご同行の皆様を囲んでの懇談会を開催し、その場で学生諸君の疑問や不安について適切なアドバイスがいただけますので、将来の進路決定にも必ず役立つものと確信しております。

詳細な内容ならびに参加の申し込みは、改めて12月上旬にホームページおよびメールマガジンにてご案内いたします。

記

1.日 時 2019年1月19日(土)

2.会 場 西早稲田キャンパス54号館

3.内 容 学生受付:12:00~ (予定)【54号館101教室】

講演会 :12:30~18:15(予定)【54号館2~3F教室】

懇談会 :18:30~20:00(予定)【63号館1Fロームスクエア】

4.対象学生 学部生、大学院生(修士、博士、一貫制博士)およびポスドク

(進路決定を間近に控えた学部3年、修士1年、博士、一貫制博士課程修了予定者およびポスドクを主体としていますが、将来へ備えての学部1・2・4年生、修士2年生の 参加も大歓迎です。)

5.対象学科 応用化学科および応用化学専攻、化学・生命化学科および専攻、生命医科学科および専攻、ナノ理工学専攻、生命理工学専攻等

(その他学部・研究科・学科・専攻を問いません。)

6.お問合せ 本件に関する問い合わせ・要望等は下記の専用アドレスまでお願いいたします。

guidance@waseda-oukakai.gr.jp

応用化学科 教授 桐村 光太郎

専任講師 須賀 健雄

応用化学会 交流委員 河野 恭一

椎名 聡

関谷 紘一(記)

1.見学趣旨

大学側の教育行事として、応化学生に対し学部2年生を対象に、工場・研究所見学を催行し、企業の製造、生産管理、研究開発等の実態を学ばせ、今後の勉学への動機付を行うことを目的とします。

開催時期は夏休み中の後半の平日とし、西早稲田キャンパスから日帰りで往復可能な地区の企業事業所・工場・研究所を対象とします。

昨年は千葉君津・富津地区でしたが、今年は横浜・厚木地区を選定しました。本企画の主管は教室、交流委員は支援。見学は先生が引率、交流委員は同伴。

2.開催日時 ・9月18日(火)

07:45 西早稲田、理工キャンパス63号館ロームスクエア前集合

08:00 バスに乗車・出発

18:30 理工キャンパス帰着・解散(バス内でアンケート記入、下車時回収)

3.参加者

・応用化学科2年生 20名、引率・同伴者5名、合計25名

・引率教員 B2担任 須賀健雄専任講師(主)、桐村光太郎教授(副)

・同伴交流委員 河野恭一(新14回、元ニチレキ)、椎名聡(新36回、日本航空)、

関谷紘一(新18回、元昭和電工)

4.見学先 (横浜・厚木地区)

AM 日本たばこ産業株式会社(JT)「たばこ中央研究所」(横浜)

住所 〒227-0052 神奈川県横浜市青葉区梅が丘6-2 電話: 045-973-5611

研究内容::JTグループのたばこ事業の基礎研究を一手に担う基幹研究所

PM 日産自動車株式会社「厚木先進技術開発センター」(NATC)(厚木)

住所 〒243-0123 神奈川県厚木市森の里青山1-1 電話 046-290-0823(代表)

研究内容:自動運転の研究、EVの先行開発、研究

5.見学スケジュール

9:10 日本たばこ産業株式会社(JT)「たばこ中央研究所」近傍停車場にバス到着

9:10〜10:00 学生到着、会場誘導、見学にあたりスケジュール、注意事項等説明、休憩

10:00〜11:00 会社概要説明、研究所見学

(望月大地氏・たばこ事業本部R&D企画部 人財開発チーム)

11:10〜11:30 早稲田応化OB鈴木拓也氏(たばこ中研、新60常田研、2012生命医科・修士 常田研) より業務紹介と質疑応答

11:30〜11:55 席替え後数組に分かれ、鈴木氏を含む早稲田理工OB技術者/研究者と昼食(弁当) (参加されたOB社員:鈴木拓也(同上)、中山悠衣(たばこ中研、2013、生命医科)、

石井徹(製品評価C、2015、生命医科)、熊谷麻美(品質分析C、2015、生命医科、

以上4名、敬称略)

11:55〜12:20 同上のメンバーでのフリートーク

12:20〜12:30 クロージング、事務所前で集合記念写真撮影。

12:30 バスに誘導、乗車、日産自動車「厚木先進技術開発センター」(NATC)へ向け出発

13:10 NATC到着

13:10〜13:20 イベントルーム入室

13:20〜14:50 研究所概要説明および設備見学

(三浦 創氏・パワーレイン・EV技術開発本部 燃費/動力性能計画・PT性能統括グル

ープ主担、早稲田担当リクルーターリーダー、1993早稲田機械出身)

14:50〜15:10 日産自動車のR&Dのビジョン説明(同上)

15:10〜15:50 日産自動車のバッテリー技術開発紹介(荻原 航氏・総合研究所 先端材料研究

所主任研究員 兼 パワートレイン・EV技術開発本部 戦略企画・先行開発グループ主

担、農工大生命工学出身)

15:50〜16:00 休憩

16:00〜17:00 応化OBを含む早稲田OB社員との懇談会

学生5〜6名+OB社員1名のグループで懇談(20分で社員が席替え)

(①16:00〜16:20、②16:20〜16:40、③16:40〜17:00)

(参加されたOBを含む社員:青柳成則(新47逢坂研)、有馬(新66門間研)、宮本(門間研)、鈴木理永(新57桐村研)、真野陽子(新47西出研、応化会理事・広報委員)、福原(金属工学科)、松廣良子、有田雅晴、以上8名、敬称略)

17:00〜17:10 会議室で 記念写真撮影後バスに乗車・出発

18:30 西早稲田キャンパスに帰還、解散

たばこ中研集合写真

日産自動車厚木NATC集合写真

6.見学後記

・JT「たばこ中央研究所」、日産自動車「厚木先進技術開発センター」とも事前に当方の学生見学の趣旨をよく理解されており、両社の今回の見学ご担当(J・T望月大地氏、日産自動車・三浦 創氏)は会社及び当該研究所の概要説明、見学解説も学部2年生に対し分かりやすい説明をされていました。

・JTたばこ中研の応化OB鈴木氏は担当業務・職務の説明に加え、大学での研究履歴及び入社後の業務履歴、公私に渡る体験談、業務における化学の重要性、入社の動機、学生時代と入社後の意識の持ち方の違い等が具体的に話され、質疑応答も活発に交わされました。学生にとっては製造に直結する研究開発部門とそこで働く技術者のあるべき姿の一端が認識出来、理解が深まったものと思われます。

・日産自動車の三浦氏、荻原氏も同社の研究開発のコンセプト、電気自動車意義と能力向上の推移、自動運転技術の推移と2020年の市街地自動運転車上市目標、リチウムイオン電池能力(セルコンパクト化、走行距離、充電速度等)向上の推移と目標値、トヨタ中心の国家プロジェクト・次世代固体電池(硫黄利用、電解液不要、10分以下の急速充電で1,000km程度の走行可目標)開発への参加等興味深い説明をされましたが、お二人とも出身学科は機械工学、生命工学であり、入社後自動運転、電気自動車、イオン、バッテリー等をゼロから勉強して業務に取り組んできた経緯の説明は、学生にも充分参考になったことと思われます。

・両社とも応化OBを含む技術系社員とのフリートーク/懇談会では社員を交えた数グループに分かれ、それぞれ公私に渡る質疑応答で活発な意見交換がなされ、学生は大いに満足されたようです。

・今回のバスの移動は、高速、一般道とも非常にスムーズで、午前、午後とも想定より30分程度早く到着したが、両社とも快く受け入れて頂き、余裕のある対応で助かりました。

・帰りのバスで学生から回収した今回の見学会のアンケート結果も、見学会については実施方法、開催時期、内容とも概ね好評であり、今後も継続を希望しております。前回のアンケートでは学生の見学希望先は企業の研究所が多かったのですが、今回は両社とも研究所であり、プレゼンされた応化OBは何れも研究職の方だったので、学生に取って企業の研究の一端が伺える良い機会になったと思います。今後の見学先の希望は総合化学、食品関係、化粧品、鉄鋼金属の順となっています。

・今回の参加学生は20名と予定の40名の半数に留まりました。、昨年36名より16名減です。今年は昨年同様3月に見学先企業工場・研究所の選定・受入可否の確認を行い、見学先、見学日の特定を5月中旬迄に行い、夏休み前に担任の先生方及び学生委員を通じB2学生に周知・募集頂いたのですが、大幅減となりました。今後教室側と想定される原因、理由等を検討し、対策を図る所存です。

以上

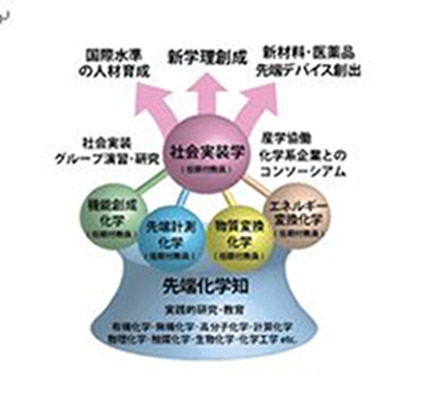

先般ご案内差し上げておりました、10/24(水)の第三回社会実装コロキウムですが急なやむを得ない事情によりまして延期させて頂きます。

日程が決まり次第、改めてご連絡差し上げます。ご参加を予定されていた方々には申し訳ございませんが、ご了承頂けますよう、どうぞ宜しくお願い致します。

お問合せ先:早稲田大学 応用化学科 野田 優

noda◎waseda.jp 「◎」を「@」に置き換えてください。

下井將惟氏の司会でスタート。始めに本年4月に亡くなった故吉野勝久氏(本年4月3日逝去)に黙祷をささげました。

下井將惟氏の司会でスタート。始めに本年4月に亡くなった故吉野勝久氏(本年4月3日逝去)に黙祷をささげました。