2024年度

2025-05-29掲載

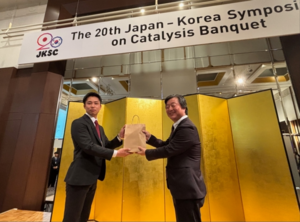

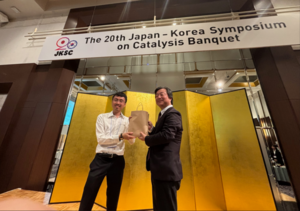

渡辺 光亮(関根研 D3)

第20回 日韓触媒シンポジウム

The 20th Japan-Korea Symposium on Catalysis

Young Presentation Award

講演タイトル:

Utilization of In2O3 Bulk Redox for Ethylene Formation Combined with CO2 Splitting via Chemical Looping

2025年度

千島 健伸(関根研 D2)

第20回 日韓触媒シンポジウム

The 20th Japan-Korea Symposium on Catalysis

Young Presentation Award

講演タイトル:

Efficient Acetic Acid Synthesis Pathway Exploration on Rh Surface and Rh/Metal Oxide Interface

2025年度

増田 拓海(関根研 D1)

第20回 日韓触媒シンポジウム

The 20th Japan-Korea Symposium on Catalysis

Young Presentation Award

講演タイトル:

Confinement of Au Nanoparticles in Cage-Siloxane-based Porous Materials via Onsite Reduction

2025年度

趙 帝(山口研 D2)

Symposium on Molecular Chirality 2025

優秀ポスター賞

講演タイトル:

Asymmetric Deoxygenative Amination of Diarylketones

2025年度

2025-04-04掲載

松本 さくら(関根研究室 B4)

第14回 次世代天然ガス利用を考える若手勉強会

学生発表賞

講演タイトル:

Ni-Cu合金修飾In2O3によるケミカルループ型酸化的エタン脱水素

2024年度

沖田 知弘(下嶋研究室 M1)

第14回CSJ化学フェスタ

優秀ポスター発表賞

講演タイトル:

3次元規則性ナノ細孔を有する酸化インジウムスズの合成および細孔径の制御

2024年度

伊藤 萌々花(下嶋研究室 M1)

第14回CSJ化学フェスタ

優秀ポスター発表賞

講演タイトル:

ナノ多孔質ニオブ酸リチウムの細孔径制御と圧電触媒への応用

2024年度

松方正彦(松方研究室 教授)

(Masahiko Matsukata)

石油学会

(Japan Petrolum Institute)

2024年度石油学会賞

(The Japan Petroleum Institute Award)

講演タイトル:

ゼオライト分離膜の合成技術と応用に関する研究

2024年度

剣持薫(松方研究室 M2)

(Kaori Kenmochi)

化学工学会

(The Society of Chemical Engineers, Japan)

第90年会優秀学生賞

(Outstanding Student Award, 90th Annual Meeting)

講演タイトル:

直接転換法における合成条件がMIL-96膜の性能に与える影響

2024年度

久米絋平(松方研究室 D3)

(Kohei Kume)

自動車用内燃機関技術研究組合

(AICE)

2024年度優秀学生表彰

(Outstanding Student Award,2024)

講演タイトル:

水共存下における低温プロピレン吸着材料としてのカチオン担持ゼオライトの検討

2024年度

立花 桜子(野田・花田研究室 B4)

(Sakurako TACHIBANA)”

化学工学会

(The Society of Chemical Engineers, Japan)

第89年会 優秀学生賞

(Excellent Student Award, 89th Annual Meeting)

講演タイトル:

攪拌によるカーボンナノチューブの低損傷分散と透明導電膜への応用

(Low-damage dispersion of carbon nanotubes via stirring for transparent conductive films)

2024年度

澤木 昴(本間研究室 LD2)

トライボロジー会議2024 秋 名護

学生奨励賞

講演タイトル:

荷重が鉄摩擦界面における基油と油性剤の分子構造変化に与える影響のin-situ表面増強ラマン分光解析

2024年度

鈴木 律兵(本間研究室 M1)

表面技術協会

第26回優秀講演賞

講演タイトル:

CoPt極薄電析薄膜の磁気特性と表面形態に対する添加剤効果の解析

2024年度

2024-12-16掲載

鵜飼 千尋(関根研究室 M2)

日本化学会第14回CSJ化学フェスタ

優秀ポスター発表賞

講演タイトル:

電場触媒プロセスを適用した酸素過剰下におけるN2O直接分解

2024年度

横尾 拓哉(小柳津・須賀研究室 M1)

日本化学会秋季事業 第14回 CSJ化学フェスタ2024

最優秀ポスター発表賞(CSJ 化学フェスタ賞)

講演タイトル:

可溶性ポリチオエーテルの合成と固体電解質としての性質

2024年度

大淵 ゆきの(関根研究室 M2)

第44回水素エネルギー協会(HESS)大会

学生優秀発表賞

講演タイトル:

電場印加反応場における低温域アンモニア分解のメカニズム解明

2024年度

2024-12-02掲載

佐藤 翔太(野田・花田研究室・学部4年)

第2回金属学会 水素が関わる材料科学の課題共有研究会

(The Japan Institute of Metals and Materials The 2nd Meeting on Material Science Related to Hydrogen)

優秀若手表彰(ポスターの部)

(Excellent Poster Award for Young Researcher)

講演タイトル:

アーク放電によるMg 微粒子のフロー合成と水素吸蔵特性の評価

2024年度

2024-11-24掲載

野田 優(野田・花田研究室 教授)

早稲田大学ティーチングアワード

総長賞(2023年度開講科目)

2024年度

https://www.waseda.jp/inst/ches/news/2024/11/05/6135/

花田 信子(野田・花田研究室 准教授)

早稲田大学ティーチングアワード

総長賞(2023年度開講科目)

2024年度

https://www.waseda.jp/inst/ches/news/2024/11/05/6135/

2024-11-09掲載

白井 亮太朗(山口研究室 M1)

第14回サブウェイセミナー

優秀ポスター賞

講演タイトル:

パラジウム触媒によるC=C開裂型二官能基化反応

2024年度

増田 拓海(関根研究室 M2)

第11回ZAIKEN Festa

奨励賞

講演タイトル:

ビルディングブロック法による多孔質担体の合成とon-site還元によるAuの担持

2024年度

瓜生 遥希(梅野研究室 M2)

第76回日本生物工学会大会

学生優秀発表賞

講演タイトル:

基質結合安定化を指標としたベタイン合成酵素の基質特異性リデザイン

2024年度

本橋 大輔(野田・花田研究室 M1)

Daisuke MOTOHASHI

化学工学会

The Society of Chemical Engineers, Japan

化学工学会宇都宮大会2024

学生奨励賞

Student Incentive Award, SCEJ Kanto Branch Regional Meeting

講演タイトル:

流通式反応器によるCO2吸収型コンクリートの炭酸化速度測定と水分量に着目した解析

Measurement and analysis of carbonation rate of CO2-absorbing concrete using a flow reactor with a focus on water content

2024年度

2024-10-05掲載

中原 輝(山口研究室 D2)

第40回有機合成化学セミナー

優秀ポスター賞

講演タイトル:

ヘテロ芳香族エステルを用いたケトンとエステルの結合交換反応

Bond Exchange Reaction between Ketones and Esters using Heteroaromatic Esters

2024年度

2024-10-01掲載

並木 克也(野田・花田研究室 研究助手 )

Katsuya NAMIKI

化学工学会

The Society of Chemical Engineers, Japan

化学工学会第55回秋季大会 CCUS検討委員会奨励賞

Encouragement Award, CCUS committee, 55th SCEJ Fall Meeting

講演タイトル:

CO2吸収型コンクリートの炭酸化速度の添加率依存性と速度解析

Conversion dependence and rate analysis of carbonation rate of CO2 absorbing concrete

2024年度

並木 克也(野田・花田研究室・研究助手)

Katsuya NAMIKI

化学工学会

The Society of Chemical Engineers, Japan

化学工学会第55回秋季大会 CCUS検討委員会企業賞(東レ株式会社)

Company Award (Toray), CCUS committee, 55th SCEJ Fall Meeting

講演タイトル:

CO2吸収型コンクリートの炭酸化速度の添加率依存性と速度解析

Conversion dependence and rate analysis of carbonation rate of CO2 absorbing concrete

2024年度

2024-09-24掲載

佐藤 翔太(野田・花田研究室 B4)

第18回水素若手研究会

(The 18th Meeting of hydrogen for Young Researchers)

ポスター優秀賞

(Excellent Poster Award)

講演タイトル:

アーク放電によるMg 微粒子のフロー合成と水素吸蔵特性の評価

2024年度

2024-09-09掲載

重本 彩香(関根研究室 D3)

触媒学会 夏の研修会

優秀口頭講演賞

講演タイトル:

電場アシストによる低温でのNSR プロセス

2024年度

2024-09-02掲載

鈴木 七奈(小柳津・須賀研究室 M2)

The 5th International Symposium on Polymer Ecomaterials

Best Poster Award

講演タイトル:

Synthesis of Polymer RAFT Agents and Improved Adhesion to Copper Interfaces via Controlled UV-curing Process

2024年度

桒原 誉(小柳津・須賀研究室 M1)

The 5th International Symposium on Polymer Ecomaterials

Best Poster Award

講演タイトル:

Hydrophilic, Self-Cleaning Surface Based on Surface-Segregation of Anionic Polymers

2024年度

2024-08-22掲載

吉本 陽菜(木野研究室 M1)

第34回新薬創製談話会

研究奨励賞

講演タイトル:

AIを用いた形態変化データベースの構築とその活用:キノメチオナートの作用機序解析

2024年度

丸山 慶一郎(梅野研究室 M2)

The Protein Society annual symposium 2024

Travel Awards

講演タイトル:

Rapid Search for Functional Protein Sequences by Introducing InDels

2024年度

2024-07-23掲載

石神 航平(小柳津・須賀研究室 M2)

第73回 高分子学会年次大会

高分子学会優秀ポスター賞

講演タイトル:

溶解度とエネルギー密度を両立したポリマー活物質の合成とレドックスフロー電池への適用

2024年度

石神 航平(小柳津・須賀研究室 M2)

Organic Battery Days 2024

Best Poster Award

講演タイトル:

Synthesis of TEMPO-Substituted Polymers with Ammonium Pendant Group and Their Application to Aqueous Redox Flow Batteries

2024年度

小瀧 寛之(小柳津・須賀研究室 M2)

第73回 高分子学会年次大会

高分子学会優秀ポスター賞

講演タイトル:

窒素を水素貯蔵席に含むポリマーの可逆的水素化

2024年度

千葉 秋宜(小柳津・須賀研究室 M2)

Organic Battery Days 2024

Best Poster Award

講演タイトル:

Soft Lewis Base-Containing Aliphatic Polymers for Highly Ionic Conductive Solid Polymer Electrolyte under Polymer-in-Salt Conditions

2024年度

2024-07-16掲載

小野澤 優奈(山口研究室 M1)

第56回有機金属若手の会 夏の学校

BCSJポスター賞

講演タイトル:

触媒的o-キノジメタン生成法を用いた多環式化合物の迅速合成と天然物合成への応用

2024年度

2024-07-06掲載

岡田 篤門(松方研究室 M1)

石油学会(Japan Petroleum Institute)

第66年会JPIJSポスターセッション 優秀ポスター賞

(Outstanding Student Poster Award, JPIJS Poster Session, JPI 66th Annual Meeting)

講演タイトル:

Co 系触媒を用いた CO2 からの Fischer-Tropsch合成における脱水膜反応器の効果の検討

2024年度

岡田 篤門(松方研究室 M1)

日本膜学会(The Membrane Society of Japan)

第46年会学生賞(Outstanding Student Award, 46th Annual Meeting)

講演タイトル:

Co触媒を用いたCO2からのFischer-Tropsch合成におけるゼオライト膜による脱水の効果

2024年度

輿石 優奈(松方研究室 M1)

日本膜学会(The Membrane Society of Japan)

第46年会学生賞(Outstanding Student Award, 46th Annual Meeting)

講演タイトル:

Ag-Beta膜におけるエチレン/エタン透過分離挙動

2024年度

2024-06-28掲載

鈴木 麻由(下嶋研究室 M1)

The 20th International Symposium on Silicon Chemistry (ISOS-20)

THE POSTER-PRESENTATION AWARD (Nanoscale Horizons Poster Prize)

講演タイトル:Synthesis of organically bridged siloxane oligomers with controlled structures by hydrolysis and condensation of bis(triethoxysilyl)benzene

2024年度

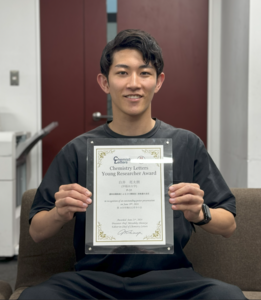

白井 亮太朗(山口研究室 M1)

第58回有機反応若手の会

Chemistry Letters Young Researcher Award

講演タイトル:遷移金属触媒によるC=C開裂型二官能基化反応

2024年度

2024-04-29掲載

中原 輝(山口研究室 D2)

日本化学会 第104春季年会

学生優秀講演賞

講演タイトル:Bond Exchange Reaction between Ketones and Esters Using Heteroaromatic Esters

2023年度

山口 潤一郎(山口研究室 教授)

日本植物生理学会

PCP Best Paper award

講演タイトル:Phosphorylation of RNA Polymerase II by CDKC;2 Maintains the Arabidopsis Circadian Clock Period

2023年度

山口 潤一郎(山口研究室 教授)

日本化学連合

化学コミュニケーション賞2023

業績の表題:化学系バーチャルシンポジウムの開拓と実践

2023年度

2024-04-29掲載

渡辺 光亮(関根研究室 D2)

NGCS13 (Natural Gas Conversion Symposium 13rd)

The best poster award

講演タイトル:In2O3-based oxygen carrier materials for chemical-looping oxidative dehydrogenation of ethane with CO2 decomposition at low temperatures

2024年度

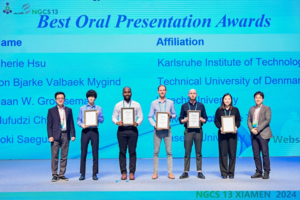

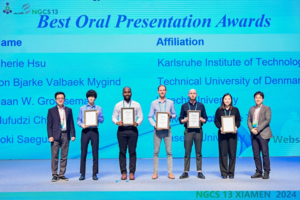

七種 紘規(関根研究室 D2)

NGCS13 (Natural Gas Conversion Symposium 13rd)

The best oral presentation award

講演タイトル:Theoretical Study of the Control of CO2 Capture by the Application of an Electric Field

2024年度

日頃、応化会でお手伝いをしてくれている学生委員の皆さんと交流委員会のレクリエーション活動を兼ねてOB 4人、学生8人、合わせて12名で観戦した。

日頃、応化会でお手伝いをしてくれている学生委員の皆さんと交流委員会のレクリエーション活動を兼ねてOB 4人、学生8人、合わせて12名で観戦した。