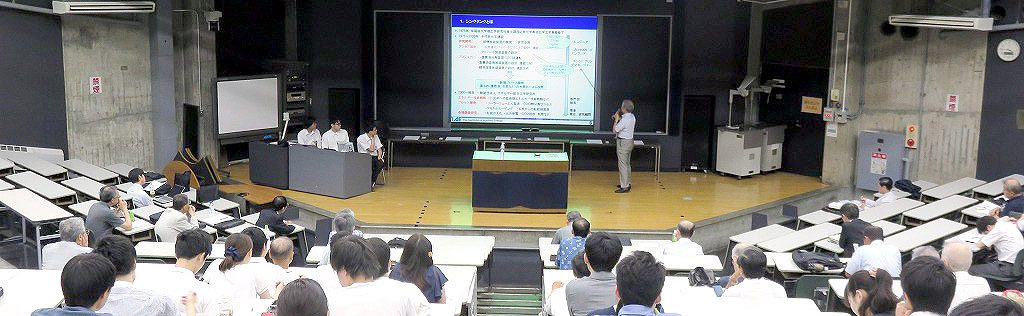

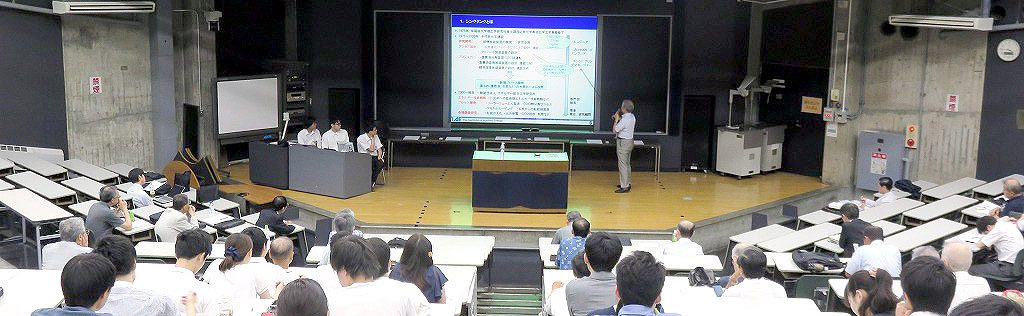

講演日時:2018年6月30日(土)15:30~18:00(学生代表とのパネルディスカッションを含む)

講演会場:57号館2階201教室 引き続き63号館1階ロームスクエアで懇親会を実施

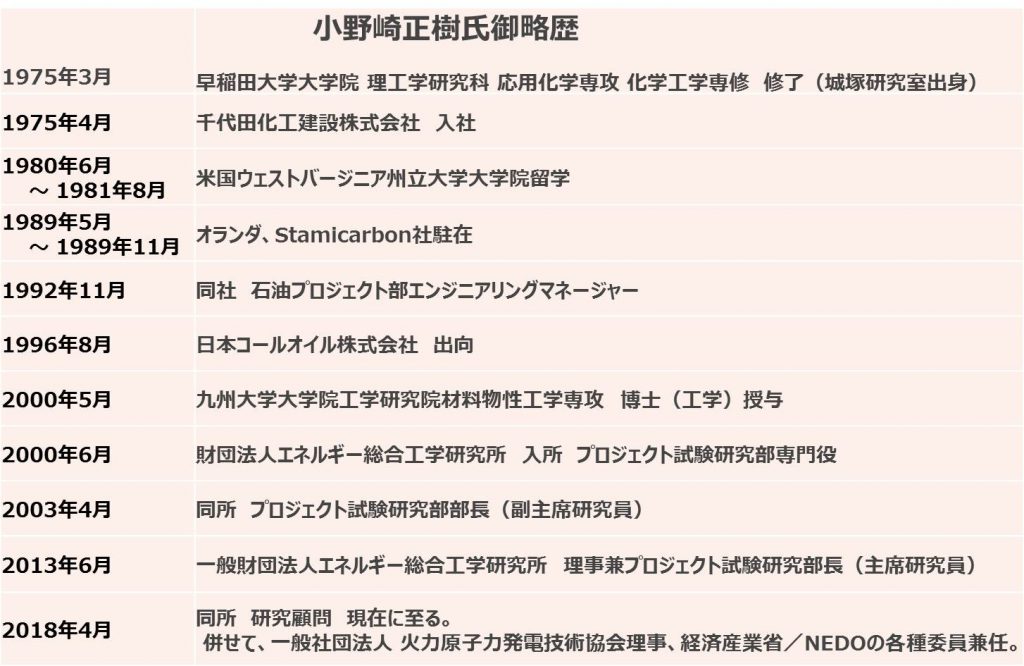

講演者:小野崎正樹氏 一般財団法人 エネルギー総合工学研究所 研究顧問

演題 :『シンクタンクのお仕事』

副題 : -研究から政策立案まで-

町野交流委員長の開会宣言、橋本副会長の講師紹介や略歴紹介等を含む開会挨拶の後、教員・OB/OG・講演会関係者40名、学生36名、合計76名(来場者ベース)の聴講者を対象に講演が始まった。

なお、講師からは事前にプレゼンテーション資料を記録した電子ファイルを提供して頂いた。講演は基本的にこのプレゼンファイルの内容に沿って行われ、以下に記載した講演の概要は、作成に当たりこのプレゼンファイルの利用もさせて頂いた。このプレゼンファイルは応化会HP内の資料庫(入室にはパスワードが必要です)に格納されているので、是非参照して頂きたい。

<講演の概要>

1.シンクタンクとは

まずシンクタンク(英語: think tank)という言葉の定義であるが、「諸分野に関する政策立案・政策提言を主たる業務とする研究機関」(出典;Wikipedia)である。

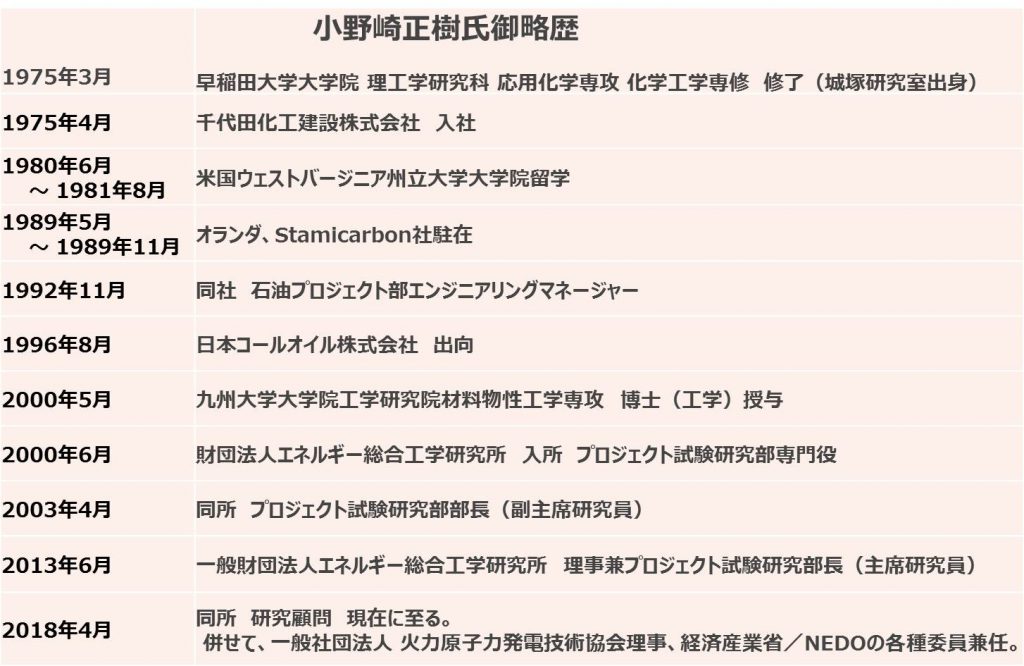

小野崎正樹講師

また、ニッセイ基礎研究所 経営企画部 鈴木慎司氏によれば「さまざまな領域の専門家を集めて諸種の調査・研究を行い、政策への提言などをしている研究機関」を指す。米・ペンシルバニア大学ローダー・インスティテュートのシンクタンクが毎年発表する『世界有力シンクタンク評価報告書』によれば、世界でシンクタンクの数が最も多い国は米国で1815機関を有し、日本は第9位で103機関がある。また同報告書によればエネルギー・資源政策分野のシンクタンクにおいて、世界のTop 10のうち2つが日本のシンクタンクである。(日本エネルギー経済研究所、及び慶應義塾大学大学院 理工学研究科 解放環境科学専攻 環境エネルギー科学専修)日本のシンクタンクについては、1970年頃から高度成長期を迎え、社会的に問題を研究する機関が求められた。系列で分類すると企業系、政府系、財団系、その他各種あるが、私が所属するシンクタンクは財団系である。因みにコンサルは「客先の課題を解決する」、シンクタンクは「社会・経済・技術の調査・分析・研究を通して問題解決、将来予測、政策提言を行う」という違いがある。

私は1975年に理工学研究科修士課程を修了して千代田化工建設株式会社に入社後、排煙脱硫装置、重質油の直接脱硫装置、石炭液化パイロットプラントの設計、建設に関わるプロセス設計等に従事してきた。その後2000年に一般財団法人 エネルギー総合工学研究所に移り、エネルギー技術戦略、プロセス開発、火力発電や石炭ガス化を始めとする各種調査研究等を行い、現在に至っている。当シンクタンクは総合工学の視点に立ち、産・学・官の連携の下、幅広いエネルギー分野の調査研究を実施している。例えば風力発電の予測情報に基づく制御技術を用いた圧縮空気エネルギー貯蔵システムの実証試験を、当シンクタンクとNEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)、及び早稲田大学で協力して実施中である。

私としては、石油精製、石炭液化の設計・建設の業務経験が、非在来原油の調査や石油動向調査に役立ち、また新規プロセスの構築、概念設計、経済性評価においても役に立った。また、エンジニアリング会社での業務経験や留学経験は、エネルギー技術の把握や海外での業務遂行に役立った。

2.半端でない海外

海外では下記のような検討業務や調査を行った。

1)インドネシア

炭鉱で鉄鋼用コークス製造バインダーの製造技術を検討した。また、バイオマスの利用調査を行った。

2)中国

沿岸部から離れた産炭地では鉄鋼用コークスを製造し、その時に発生するコークス炉ガスからメタノールを製造している。メタノールはガソリンと混合し、車の燃料としている。沿岸部と西部の違いを理解。

3)中央アジア

ウズベキスタンやキルギスタンの旧ソ連製発電所改修などを検討した。余りの古い装置に愕然。

4)オーストラリア

メルボルン郊外の褐炭の有効利用を検討した。空から見た露天掘り炭鉱の規模に圧倒される。

5)パキスタン

東部には未開発の石炭が多量に賦存している。この石炭の有効利用を検討した。セキュリティーの確保が重要。研究所の所長や大学の学部長が女性であることに驚き。

上記のような業務を海外で行う中で、日本国内と比べて政治、経済、文化、自然環境等における違いから国内では有り得ないような経験をすることがある。

3.研究開発

1)次世代火力発電技術

会場

- 高効率化、低炭素化の達成手段として、LNG火力では超高温ガスタービン複合発電、及びガスタービン燃料電池複合発電が計画されている。一方、石炭火力では石炭ガス化複合発電(IGCC、CO2約2割減)、及びIGFC(CO2約3割減)が研究されており、これら技術のロードマップの策定を行ってきた。

- 同様に、次世代のCO2回収関連技術開発のロードマップも策定してきた。

- 更には燃焼とともにCO2回収を同時に行うCO2分離型化学燃焼石炭利用技術(Chemical Looping)の開発を実施してきた。

2)ソーラーフューエル

- 1990年代から、再生可能エネルギーを用いて低炭素燃料製造を模索している。

- 2000~2004年度にNEDO/METI(経済産業省)から当シンクタンクが受託し、産業技術総合研究所、東京工業大学、RITE(地球環境産業技術研究機構)、東洋エンジニアリング株式会社等と実施 した。

3)CCU (Carbon Capture and Utilization)

- 再生可能エネルギー(変動電源)、石炭利用産業、及び火力発電(ベースロード電源)の各分野が連携することにより、CO2の有効利用システムを構築することが出来る。特に、豪州など、太陽電池による電力が安価な地域との連携が重要。

4.超長期エネルギー技術戦略

小野崎正樹講師

1)2005年には、2100年までのエネルギービジョンの策定を目指して、超長期エネルギー技術戦略プロジェクトを実施した。

2)2100年スパンで見た資源制約として、2060年頃に石油生産量がピークを迎え、2090年頃に天然ガス生産量がピークを迎える。また同スパンで見た環境制約として、CO2排出量を、2050年;現状程度、2100年;現状程度以下に抑える必要があるとした。世界のGDPの伸びを考慮すると、CO2/GDPを世界全体で、2050年;1/3、2100年;1/10以下となる。2005年の時点では画期的な発想であった。

3)持続可能なエネルギー需給構造に裏打ちされた社会を実現するための鍵となるエネルギー技術について、2100年までの長期的視野から、地球的規模で将来顕在化することが懸念される資源制約、環境制約を乗り越えるために求められる技術の姿を描き出した。

4)これには、①リスク増大の連鎖を断ち切る技術、②制約克服のための連鎖から脱却する技術、③エネルギー需要に係る連鎖を断ち切る技術、が必要となる。

5)技術は下記の3つの極端なケースに分けてそれぞれの特徴を考察した。

ケースA:石炭等の化石資源とCO2回収・隔離の最大利用ケース

ケースB:原子力の最大利用ケース

ケースC:再生可能エネルギーの最大利用と究極の省エネルギー実施ケース

実際には上記の3つのケースが融合した社会がイメージされるが、各ケースの評価、組み合わせは今後の情勢等によって変わり得るものであり、技術的な備えとしては、将来の各時点における社会経済情勢、技術の進展状況等を見つつそれぞれの開発を進めてゆくことが重要である。

6)超長期エネルギー技術戦略として、下記のような方向で各種ロードマップを描いた。

産業分野のロードマップ (5.これからの絵姿 でも紹介)

民生分野のロードマップ ― 省エネ及びエネルギーマネージメントにより自立化

転換分野のロードマップ ― ゼロ・エミッション・エネルギー供給

運輸分野のロードマップ ― 自動車はゼロ・エミッション化

5.これからの絵姿

1)応用化学科の松方教授、関根教授も参画した、内閣府「ボトルネック課題研究会」;CO2利用に当たってのボトルネック課題及び研究開発の方向性 において、「エネルギーレベルの低いCO2から上記中間物質を合成するためには水素源及びエネルギー源としての「水素」が必要」との方向性が示された。

2)シンクタンクから見て、化学分野で行うべき項目について、下記の2つを指摘したい。

①高付加価値製品を産み出す(素材の高機能、高性能、高強度化)

②サステイナブル・カーボン・サイクル(資源循環、物質再生、CO2有効利用)

<質疑応答>

講演終了後、聴講者からの質問を受け付け、2名から質問があった。

[質問者1] 今まで経験してきた業務に関し、その発端となったのはシンクタンクとしての自発的な方針からか、あるいは何らかの要請を受けてのものなのか、との問いに対し、その両方があったとの回答が講師からあった。

[質問者2(野田教授)] プレゼン資料のP.62に記載されたグラフに関し、一次エネルギーと二次エネルギーの観点から講師との間で質疑応答がなされた。

<パネルディスカッション>

パネルディスカッション

学生主催のパネルディスカッションの内容については、学生委員会のページに掲載されています。下のボタンをクリックしてご参照ください。

<懇親会>

パネルディスカッションの後、会場を63号館1階ロームスクエアに移して懇親会を開催した。(懇親会参加者;教員・OB/OG・講演会関係者31名、学生33名、合計64名)

安達交流委員の司会のもと、応用化学会西出会長の挨拶と乾杯のご発声の後、懇親会が始まった。

交流会講演会後の懇親会では毎回見かける光景であるが、講師を囲んで、あるいはシニアOB/OG、現役OB/OG、教員、及び学生が入り混じっての懇談の輪が会場のあちこちに開いて、盛大な懇親会となった。会場内の学生の中には就職先がコンサル系の会社に内定し、その関係で今回の講演会に興味を持ち、参加したと言う人がおり、主催者側としても今回の講演会を開催した意義を感じ取ることが出来た。また、都合により講演会には参加不可であったが懇親会には参加出来て懇談の輪に入り、後片付け等を手伝ってくれた学生もおり、止むを得ない事情があればこうした学生も参加可であり歓迎したい。

関谷交流副委員長の中締めと閉会の挨拶の後、神守次期学生委員長の一本締めにて解散となった。

〔文責:交流委員会〕