早稲田応用化学会の新しいパンフレットが作成されました。

本年の新入生全員に配布されました。

2021-04-10掲載

神場 未菜(応用化学専攻 黒田・下嶋・和田研究室 M1)

2020年度 第7回ZAIKENフェスタ

奨励賞

2020年度

村瀬 菜々子(応用化学専攻 黒田・下嶋・和田研究室 M1)

2020年度 第7回ZAIKENフェスタ

奨励賞

2020年度

2021-04-08掲載

野田大貴(応用化学専攻 黒田・下嶋・和田研究室 M1)

第36回ゼオライト研究発表会

2若手優秀講演賞

2020年度

土井 咲英(応用化学科 学部4年 関根研究室)

触媒学会

20第127回触媒討論会

学生ポスター発表賞

関根 泰 (応用化学科 教授)

イギリス王立化学会フェロー

2020年度

2021-02-03掲載

上宇宿雄哉(応用化学専攻 黒田・下嶋・和田研究室 M2)

第49回結晶成長国内会議

学生ポスター賞

2020年度

2021-01-20掲載

野田 優(応用化学科 教授)

2020年度大隈記念学術褒賞(奨励賞)

表彰データベース – 早稲田大学 (waseda.jp)

2020-12-22掲載

加藤弘基 (応用化学専攻 山口研究室 M2)

第10回CSJ化学フェスタ2020

優秀ポスター発表賞

2020年度

会田和広 (応用化学専攻 山口研究室 M1)

第10回CSJ化学フェスタ2020

優秀ポスター発表賞

2020年度

加藤弘基 (応用化学専攻 山口研究室 M2)

第11回サブウェイセミナー

優秀ポスター賞

2020年度

2020-12-18掲載

梅木桃花 (応用化学専攻 小柳津・須賀研究室 M1)

第10回CSJ化学フェスタ2020

最優秀ポスター発表賞

2020年度

中村大智 (応用化学専攻 小柳津・須賀研究室 M1)

第10回CSJ化学フェスタ2020

優秀ポスター発表賞

2020年度

2020-12-15掲載

神場未菜 (応用化学専攻 黒田・下嶋・和田研究室 M1)

第10回CSJ化学フェスタ2020

優秀ポスター発表賞

2020年度

2020-12-12掲載

桐田奏 (応用化学専攻 細川研究室 M2)

第10回CSJ化学フェスタ2020

優秀ポスター発表賞

2020年度

宇田川裕多郎 (応用化学専攻 細川研究室 D1)

日本農芸化学会関東支部2020年度大会

優秀発表賞

2020年度

2020-11-13掲載

工藤亮介 (応用化学専攻 黒田・本間研究室 M2)

表面技術協会 第142回講演大会

第9回学生優秀講演賞

2020年度

2020-11-05掲載

神場未菜 (応用化学専攻 黒田・下嶋・和田 研究室 M1)

日本セラミックス協会 第33回秋季シンポジウム

Presentation Incentive Award

2020年度

村瀬菜々子 (応用化学専攻 黒田・下嶋・和田 研究室 M1)

日本セラミックス協会 第33回秋季シンポジウム

学生優秀講演賞

2020年度

2020-10-10掲載

関根泰 (応用化学科 教授)

Innovation for Cool Earth Forum

ICEF Top 10 Innovations

2020年度

2020-09-05掲載

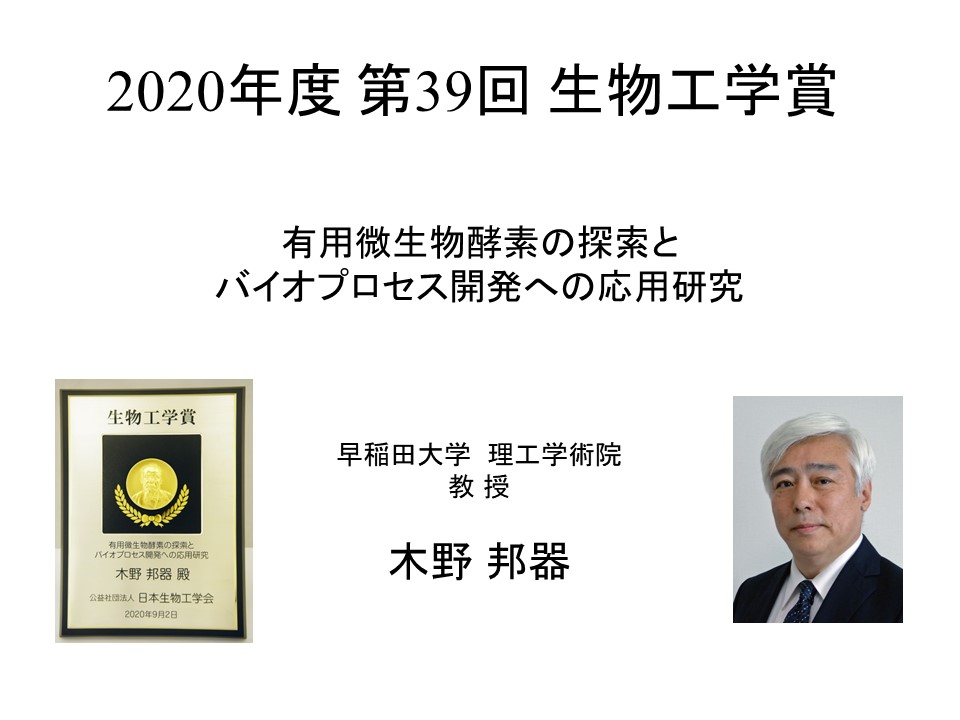

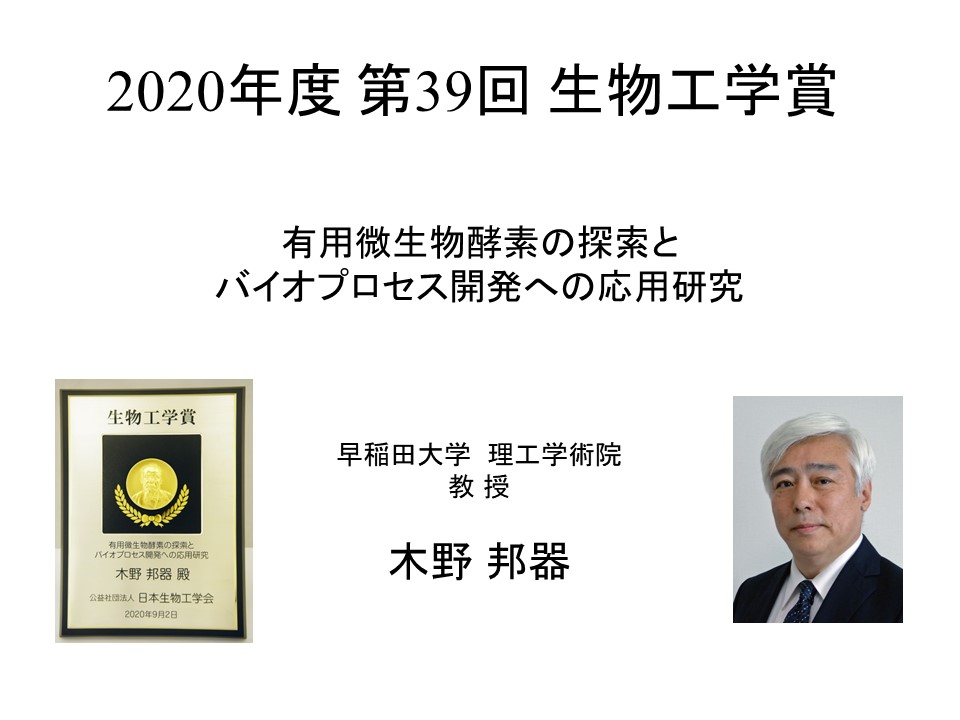

木野 邦器 (応用化学科 教授)

公益社団法人 日本生物工学会

第39回 生物工学賞

2020年度

松方正彦 (応用化学科 教授)

日本工学会

フェロー

2020年度

菅原 義之 (応用化学科 教授)

公益社団法人日本セラミックス協会

第5回日本セラミックス協会フェロー

2019年度

村松 佳祐 (先進理工学専攻 黒田・下嶋・和田 研究室 一貫制博士課程5年)

The 4 th Asian Clay Conference (ACC 2020)

Student Award

2020年度

小池 正和 (応用科学専攻 黒田・下嶋・和田 研究室 D3)

The 4 th Asian Clay Conference (ACC 2020)

Student Award

2020年度

関根 泰 (応用化学科 教授)

文部科学大臣表彰 科学技術賞 研究部門

2020年度

2020年度

2021-04-10掲載

神場 未菜(応用化学専攻 黒田・下嶋・和田研究室 M1)

2020年度 第7回ZAIKENフェスタ

奨励賞

2020年度

村瀬 菜々子(応用化学専攻 黒田・下嶋・和田研究室 M1)

2020年度 第7回ZAIKENフェスタ

奨励賞

2020年度

2021-04-08掲載

野田大貴(応用化学専攻 黒田・下嶋・和田研究室 M1)

第36回ゼオライト研究発表会

2若手優秀講演賞

2020年度

土井 咲英(応用化学科 学部4年 関根研究室)

触媒学会

20第127回触媒討論会

学生ポスター発表賞

関根 泰 (応用化学科 教授)

イギリス王立化学会フェロー

2020年度

2021-02-03掲載

上宇宿雄哉(応用化学専攻 黒田・下嶋・和田研究室 M2)

第49回結晶成長国内会議

学生ポスター賞

2020年度

2021-01-20掲載

野田 優(応用化学科 教授)

2020年度大隈記念学術褒賞(奨励賞)

表彰データベース – 早稲田大学 (waseda.jp)

2020-12-22掲載

加藤弘基 (応用化学専攻 山口研究室 M2)

第10回CSJ化学フェスタ2020

優秀ポスター発表賞

2020年度

会田和広 (応用化学専攻 山口研究室 M1)

第10回CSJ化学フェスタ2020

優秀ポスター発表賞

2020年度

加藤弘基 (応用化学専攻 山口研究室 M2)

第11回サブウェイセミナー

優秀ポスター賞

2020年度

2020-12-18掲載

梅木桃花 (応用化学専攻 小柳津・須賀研究室 M1)

第10回CSJ化学フェスタ2020

最優秀ポスター発表賞

2020年度

中村大智 (応用化学専攻 小柳津・須賀研究室 M1)

第10回CSJ化学フェスタ2020

優秀ポスター発表賞

2020年度

2020-12-15掲載

神場未菜 (応用化学専攻 黒田・下嶋・和田研究室 M1)

第10回CSJ化学フェスタ2020

優秀ポスター発表賞

2020年度

2020-12-12掲載

桐田奏 (応用化学専攻 細川研究室 M2)

第10回CSJ化学フェスタ2020

優秀ポスター発表賞

2020年度

宇田川裕多郎 (応用化学専攻 細川研究室 D1)

日本農芸化学会関東支部2020年度大会

優秀発表賞

2020年度

2020-11-13掲載

工藤亮介 (応用化学専攻 黒田・本間研究室 M2)

表面技術協会 第142回講演大会

第9回学生優秀講演賞

2020年度

2020-11-05掲載

神場未菜 (応用化学専攻 黒田・下嶋・和田 研究室 M1)

日本セラミックス協会 第33回秋季シンポジウム

Presentation Incentive Award

2020年度

村瀬菜々子 (応用化学専攻 黒田・下嶋・和田 研究室 M1)

日本セラミックス協会 第33回秋季シンポジウム

学生優秀講演賞

2020年度

2020-10-10掲載

関根泰 (応用化学科 教授)

Innovation for Cool Earth Forum

ICEF Top 10 Innovations

2020年度

2020-09-05掲載

木野 邦器 (応用化学科 教授)

公益社団法人 日本生物工学会

第39回 生物工学賞

2020年度

松方正彦 (応用化学科 教授)

日本工学会

フェロー

2020年度

菅原 義之 (応用化学科 教授)

公益社団法人日本セラミックス協会

第5回日本セラミックス協会フェロー

2019年度

村松 佳祐 (先進理工学専攻 黒田・下嶋・和田 研究室 一貫制博士課程5年)

The 4 th Asian Clay Conference (ACC 2020)

Student Award

2020年度

小池 正和 (応用科学専攻 黒田・下嶋・和田 研究室 D3)

The 4 th Asian Clay Conference (ACC 2020)

Student Award

2020年度

関根 泰 (応用化学科 教授)

文部科学大臣表彰 科学技術賞 研究部門

2020年度

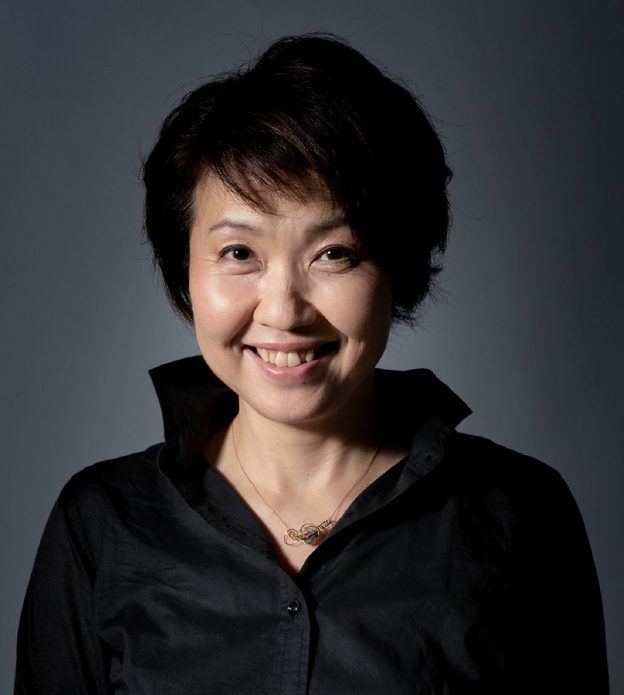

講演者;桜井公美氏 プレモパートナー株式会社 創業者・代表取締役 演題;『デザイン思考で医療機器開発を!』 副題;「テクノロジーPushか、ニーズDrivenか」

今回は、交流会講演会として初のリモート方式による開催となります。

女性起業家として標記の会社を設立しご活躍されている桜井公美氏をお迎えし、『デザイン思考で医療機器開発を!』というテーマにてご講演をして頂きます。

“デザイン思考”とは、課題発見のための思考法のひとつで、副題の「テクノロジーPushか、ニーズDrivenか」と共に講演の中で詳しい説明があります。

本講演の概要(講演者から寄せられた紹介文より)

日本は世界の医療機器市場で米国に続き2位ですが、その規模は大きく引き離されています。日本で患者さまに医療機器を届けるために「医療イノベーションを社会実装する」「医療機器の事業化を絵に描いた餅で終わらせない」という気持ちをもとに、約2年前、医療機器に特化した「インキュベーター」を起業しました。医療機器開発にはいくつものハードルがあります。今回は、開発に必要なプロセス、米国が強い理由、トレンドを提示するとともに、デザイン思考や未来思考による「視点」や「アプローチ」の重要性についてお話します。

講演者略歴

1991年 早稲田大学 理工学部 応用化学科 卒業(新制41回.酒井研究室)

1993年 早稲田大学 大学院 理工学研究科 応用化学専攻 修了

1993-2005年 慶應義塾大学病院 特別研究員

2005-2007年 ベックマンコールター(株)マーケティング部

2007-2015年 日本メドトロニック コロナリー事業部 マーケティング部

2015-2019年 セントジュードメディカルCV事業部 マーケティング部

(2018年アボットメディカルジャパンに社名変更)

2019年 プレモパートナー株式会社 創業 代表取締役

その他、株式会社INOPASE取締役、株式会社ジョコネ取締役、東京都委託事業 先端医療機器アクセラレーションプロジェクト カタライザーなど兼任

早稲田大学大学院にて工学修士を取得後、アカデミアで12年間血液凝固の研究。その後、大手外資系医療機器企業で就業。体外診断機器および植込機器のマーケティングに約13年従事。数々の新製品をリーダーとして上市。学術のバックグランドを活かした循環器領域でのプロモーションとKOL 注2) マネジメントが得意。2019年プレモパートナー株式会社を起業。現在、大企業の新製品上市に関わるコンサルティング、スタートアップの支援他、シリコンバレーなどの海外ベンチャー企業の日本進出のサポートも行っている。

注2):Key Opinion Leader、医薬品・医療機器の導入促進に影響を持つ医師・医療関係者

講演の日時、形式等

開催期日;2021年4月24日(土)

講演形式;遠隔会議用ソフト Zoomを使用したリモート講演

開会挨拶、講師紹介、及び講演;15:00~16:00

パネルディスカッション;16:10~16:40

パネルディスカッションのテーマ;「未来をつくる人になろう」

パネルディスカッションの司会;吉見靖男先生(芝浦工業大学工学部応用化学科教授[新制40回.酒井研])

学生パネリスト;M1 西尾博道、M1 本村彩香、B4 五十嵐優翔

質疑応答、等;16:40~16:50

閉会挨拶;16:50~17:00

その他 ;参加費無料.要事前申し込み.

申し込み方法について

応用化学科の学生、及び早稲田応用化学会会員であるOB/OGの皆様は、別途送付されるメルマガからの申し込みをお願いします。

上記以外で、本学の学生、卒業生・修了生、教職員の方は下記のリンク先から申し込みをお願いします。

申し込み先 ⇒ こちらから

折り返し、申し込みメールアドレス宛にZoomの参加方法等が配信されます。

皆様、是非奮ってご参加下さい。

宜しくお願い致します。

HPへの掲載日順です。

2021-03-11

株式会社 日立ハイテク (更新掲載)

2021-03-06

株式会社 日立製作所 (更新掲載)

2021-01-13

AGC株式会社 (更新掲載)

2021-01-07

大日本印刷株式会社 (更新掲載)

住友化学株式会社 (更新掲載)

2021-01-05

共同印刷株式会社(更新掲載)

2020-12-22

日本製鉄株式会社(更新掲載)

2020-12-16

藤森工業株式会社(更新掲載)

長瀬産業株式会社(更新掲載)

2020-12-09

王子ホールディングス株式会社(更新掲載)

2020-12-08

株式会社クレハ(更新掲載)

2020-12-03

凸版印刷株式会社(更新掲載)

2020-12-01

昭和電工株式会社(更新掲載)

LIXIL株式会社(新規掲載)

トヨタ自動車株式会社(更新掲載)

2020-11-30

ENEOS株式会社(旧 JXTG株式会社)(更新掲載)

2020-11-23

サカタインクス株式会社(新規掲載)

2020-11-21

ダウ・ケミカル日本株式会社(更新掲載)

2020-11-19

NOK株式会社(更新掲載)

三菱ケミカル株式会社(更新掲載)

*****************************************

早稲田応用化学会会員の皆様へ

2021年3月

早稲田応用化学会 会長 濱 逸夫

今年の定期総会につきましては下記予定で開催すべく準備を進めておりますが、新型コロナウィルス感染状況によりWEB開催に変更となる場合がございます。変更された場合には、開催内容につきまして改めて 「早稲田応用化学会 ホームページ」、あるいは「メール配信」等でお知らせいたします。

尚、出席申込は、”早稲田応用化学会 ホームページ”からお申込下さい。

申込みはこちらから⇒ https://secure.waseda-oukakai.gr.jp/teikisoukai-mousikomi.html

日時:2021年5月29日(土) 13時30分~17時00分

場所:理工学部西早稲田キャンパス(旧称「大久保キャンパス」※)

※副都心線「西早稲田」駅はキャンパスと直結しています。

受付:57号館2階 開催教室前

<詳細スケジュール>

■定期総会

議題:1)2020年度事業及び会計報告

2)2021年度事業計画及び予算案

3)執行部体制

4)応用化学会百周年行事 等

■先進研究講演会「応用化学最前線 - 教員からのメッセージ」プログラム

1)応用物理化学部門 福永 明彦 教授

1)応用物理化学部門 福永 明彦 教授

演題「エネルギー問題と材料開発」

2)無機合成化学部門 ゲガン・レジス 准教授

2)無機合成化学部門 ゲガン・レジス 准教授

演題「自己組織化物質の界面や構造の理解とその応用

3)化学工学部門 小堀 深 専任講師

3)化学工学部門 小堀 深 専任講師

演題「いかに結晶をつくるか、いかに結晶をつくらせないか」

以上

2021-02-03掲載

上宇宿雄哉(応用化学専攻 黒田・下嶋・和田研究室 M2)

第49回結晶成長国内会議

学生ポスター賞

2020年度

2021-01-20掲載

野田 優(応用化学科 教授)

2020年度大隈記念学術褒賞(奨励賞)

表彰データベース – 早稲田大学 (waseda.jp)

2020-12-22掲載

加藤弘基 (応用化学専攻 山口研究室 M2)

第10回CSJ化学フェスタ2020

優秀ポスター発表賞

2020年度

会田和広 (応用化学専攻 山口研究室 M1)

第10回CSJ化学フェスタ2020

優秀ポスター発表賞

2020年度

加藤弘基 (応用化学専攻 山口研究室 M2)

第11回サブウェイセミナー

優秀ポスター賞

2020年度

2020-12-18掲載

梅木桃花 (応用化学専攻 小柳津・須賀研究室 M1)

第10回CSJ化学フェスタ2020

最優秀ポスター発表賞

2020年度

中村大智 (応用化学専攻 小柳津・須賀研究室 M1)

第10回CSJ化学フェスタ2020

優秀ポスター発表賞

2020年度

2020-12-15掲載

神場未菜 (応用化学専攻 黒田・下嶋・和田研究室 M1)

第10回CSJ化学フェスタ2020

優秀ポスター発表賞

2020年度

2020-12-12掲載

桐田奏 (応用化学専攻 細川研究室 M2)

第10回CSJ化学フェスタ2020

優秀ポスター発表賞

2020年度

宇田川裕多郎 (応用化学専攻 細川研究室 D1)

日本農芸化学会関東支部2020年度大会

優秀発表賞

2020年度

2020-11-13掲載

工藤亮介 (応用化学専攻 黒田・本間研究室 M2)

表面技術協会 第142回講演大会

第9回学生優秀講演賞

2020年度

2020-11-05掲載

神場未菜 (応用化学専攻 黒田・下嶋・和田 研究室 M1)

日本セラミックス協会 第33回秋季シンポジウム

Presentation Incentive Award

2020年度

村瀬菜々子 (応用化学専攻 黒田・下嶋・和田 研究室 M1)

日本セラミックス協会 第33回秋季シンポジウム

学生優秀講演賞

2020年度

2020-10-10掲載

関根泰 (応用化学科 教授)

Innovation for Cool Earth Forum

ICEF Top 10 Innovations

2020年度

2020-09-05掲載

木野 邦器 (応用化学科 教授)

公益社団法人 日本生物工学会

第39回 生物工学賞

2020年度

松方正彦 (応用化学科 教授)

日本工学会

フェロー

2020年度

菅原 義之 (応用化学科 教授)

公益社団法人日本セラミックス協会

第5回日本セラミックス協会フェロー

2019年度

村松 佳祐 (先進理工学専攻 黒田・下嶋・和田 研究室 一貫制博士課程5年)

The 4 th Asian Clay Conference (ACC 2020)

Student Award

2020年度

小池 正和 (応用科学専攻 黒田・下嶋・和田 研究室 D3)

The 4 th Asian Clay Conference (ACC 2020)

Student Award

2020年度

関根 泰 (応用化学科 教授)

文部科学大臣表彰 科学技術賞 研究部門

2020年度

応化会元会長の里見多一氏(新22回)が代表取締役会長を務める日本パーカライジング株式会社が、今週土曜日のテレビ東京「知られざるガリバー ~エクセレントカンパニーファイル~」で放映されます。

本番組は、世界に誇れる優れた”知る人ぞ知る”日本の企業の姿にスポットを当て、その魅力を伝えるドキュメンタリー番組です。番組中に代表取締役会長として里見多一氏の登場もあります。

放映時間 2021年2月6日(土)18:00〜18:30

放送局 テレビ東京系列 TXNネットワーク(6局)

テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、 TVQ九州放送

https://www.parker.co.jp/news/20210130.html