講演日時:2019 年7月6日(土)15:00~16:45

講演会場:57号館2階201教室 引き続き63号館1階ロームスクエアで懇親会を実施

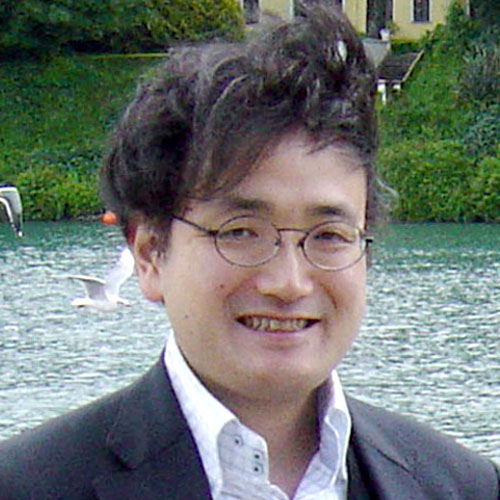

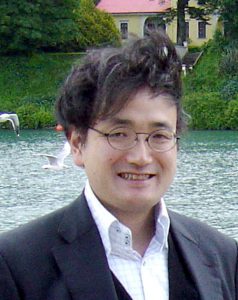

講演者 :宮坂力先生 (桐蔭横浜大学 医用工学部 特任教授)

演題 :『理工の応用化学科から発展した光発電の研究』

副題 : ーペロブスカイト太陽電池の飛躍的研究展開ー

講演者略歴

1976年 理工学部 応用化学科 卒業(新26回、土田研究室)

1981年 東京大学大学院 工学系研究科 合成化学博士課程 修了

1981~2001年 富士写真フイルム(株) 勤務

2001年 桐蔭横浜大学 工学部 大学院工学研究科 教授就任

2017年1月 日本化学会賞 受賞

2017年4月 桐蔭横浜大学 医用工学部 特任教授就任

2017年9月クラリベイト・アナリティクス引用栄誉賞 受賞

2019年3月 応用物理学会業績賞 受賞

【講演会】

<講演までの会場の様子>

宮坂先生は日独化学会のオーケストラのコンサートマスターの経験があり、会場では講演開始までの間、2011年にブレーメンで開催された学会で演奏されたオーケストラの映像を流し、和らいだ雰囲気になっていました。

また、受付には、宮坂先生に持ってきていただいた1976年の応化卒業アルバムを同世代の参加者は懐かしそうにページを送っていました。

<講演に先立ち>

西出会長から、宮坂先生との長いお付き合いについて、研究室時代の写真やエピソード、また、“将来を予測した”ユニークなスピーチで紹介が行われ、椎名交流委員長の司会で講演会が開催されました。

参加者:教員・OB/OG・講演会関係者74名、学生71名、合計145名(参加者ベース)

<大学での研究>

・早稲田大学時代

土田研究室で、「高分子錯体を用いた炭酸ガスの還元」のテーマの研究を行いました。

当時の研究室の写真から、当時は研究室(間)の人間関係についても触れられました。

・東京大学時代

早稲田大学時代に興味を持った光エネルギーに関するテーマ「光電気化学を用いた光合成の人工モデル」について研究を行いました。具体的には、酸化スズ電極にLB(Langmuir-Blodgett)法を使ってクロロフィルを被覆して光応答を増感電流として取り出す研究でした。

<富士フイルムでの研究>

ハロゲン化銀を使った色素増感太陽電池、バイオセンサー、人工網膜、リチウム二次電池などの研究開発を行いました。

人工網膜の研究では、秋葉原で自ら抵抗、オペアンプなどの部品を買い集めて光電変換を検証するユニットを作成しました。

<桐蔭横浜大学/ペクセル・テクノロジーズ>

桐蔭横浜大学では、最初、DSSC(色素増感型太陽電池)の開発を行いました。

最近ではIoTの動きの中で、室内で使うようなデバイス、アプリケーションが登場し、改めて注目されています。

2004年に設立したベンチャー企業:ペクセル・テクノロジーズでは新規太陽電池の開発と計測機器の開発を行ってきています。ペクセル・テクノロジーズ社にCRESTの研究経験者が加わったことがきっかけで、桐蔭横浜大学でペロブスカイト太陽電池の研究がテーマ化し、その後、グローバルネットワークの研究者の開発により、高効率の太陽電池への実現が加速しました。

ペロブスカイト構造は1839年に発見されており、また、光伝導性が1950年代には調べられていましたが、その後半世紀以上も光電変換に応用する研究が無かったのは驚きと考えます。

効率は、今後25%を超えることが予測されており、今後実用化の点ではIoT分野への応用やフレキシブル化が期待されています。また、効率・耐久性の向上や非Pb系材料の開発も行われています。

ご講演のプレゼン資料は下記「資料庫へ」のボタンからご参照下さい。閲覧には資料庫のパスワードが必要です。

<質疑応答>

講演後、宮坂先生と聴講者の間で、ペロブスカイト太陽電池の実用化、日本の強み、人とのつながりの重要性、新しい分野への関心などについての質疑とレスポンスのやりとりが行われました。

【懇親会】

講演会終了後、会場を63号館1階ロームスクエアに移して懇親会が開催されました。

参加者;教員・OB/OG・講演会関係者61名、学生39名、合計100名

安達交流委員の司会のもと、応用化学会橋本副会長の挨拶と乾杯のご発声の後、懇親会が始まりました。

講演会後の懇親会では毎回見かける光景ですが、講師を囲んで、あるいはシニアOB/OG、現役OB/OG、教員および学生が入り混じっての懇談の輪が会場のあちこちに開いて、盛大な懇親会となりました。

今回は、応援部学生に協力をお願いし、懇親会後半に校歌、エールで参加者が声をあわせ、よりいっそう応化会での一体感を感じるものとなりました。

最後に、関谷交流副委員長の中締めと閉会の挨拶の後、神守学生委員長の一本締めにて解散となりました。

*懇親会後、宮坂先生を囲んで、同期会も行われていたとのことでした。

(文責:交流委員会)

――― 以上 ―――