「先生への突撃インタビュー」の第20回として門間教授にご登場願うことにしました。

「先生への突撃インタビュー」の第20回として門間教授にご登場願うことにしました。

今回も学生、現役OB/OGにインタビュアーとして参加をしてもらい、応化会の本来の姿である先生・学生・OB/OGの3者による合作を目指しました。門間先生にも快く賛同していただきましたことを、この場をお借りしてお礼申し上げます。

門間先生のプロフィール:1990年、早稲田大学理工学部応用化学科卒。 1995年、早稲田大学院博士後期課程修了。同大学理工学部応用化学科助手、米国ミネソタ大学の博士研究員を経て、早稲田大学に赴任。2010年より早稲田大学理工学術院 准教授。2014年より早稲田大学理工学術院 教授。 2001年に、電気化学進歩賞・佐野賞、2007年には「Electrochemical Communication Award 2007」を受賞。

・先生の現在に至るまでの足跡をお話頂けますか?

~科学には継続して面白さを感じていました~

小学生の頃は理科好きの子供で、時計を分解して遊んだり、当時出始めのLEDで遊んでいた記憶があります。高校になると物理と数学が好きだったと思います。理屈がわかれば、今までわからなかったことを証明できたり、確定できる面白さを感じていました。大学では化学を中心に学ぶようになりましたが、分野としては、化学工学や電気化学に大きく興味がありました。大学3年生の時に、これから深く勉強し、自分が身に着けるべき化学として、物理化学、特に電気化学を遠い将来にも必須の領域と感じて選びました。修士へは自然の流れで進みましたが、博士課程には研究が非常に面白いと思うようになると同時に、自分で決めたテーマを研究したいという思いを大切に進みました。更に、ドクターを取得したら海外で修業をしたいという思いもあり、1年間助手をした後に米国・ミネソタ大学に博士研究員として行き、その後早稲田大学に赴任して現在に至っています。研究内容は、学生時代は電池を中心に、またセンサー分野にも関わり始め、加えて、デバイスの種類を超えて、電気化学分析として電気化学反応のインピーダンス解析に注力して研究を進めています。

・先生の専門の中で大切に思われているポイントなり、スタンスなりをお聞かせください?

~端的に言えば面白いから深堀したいし、人の役に立ちたいという思いです~

電気化学が好きで色々と研究を進めてきていますが、化学反応の中でも有機や無機といった扱う物質で分野を限定するのではなく、電子のやり取りを取り扱う領域としての電気化学を扱っています。基本的には界面反応で不均一反応であり、物質移動も関わります。電気的数値をオンタイムで測定できるという面もあり、非常に面白い領域だと思っています。応用面では、自分の得意領域である電気化学解析を取り入れたセンサー等への応用展開にも取り組んでいます。電気化学の特色を簡便に纏めてみると、化学反応の基本である酸化・還元反応を、電極を使うことで分離して評価できるというのが素晴らしいことだと思っています。

・先生の最近の動向や展望に関するお考えをお聞かせください。

~情報化時代を含めた現代社会への応用展開を進めたい~

現在、情報化の加速度的な進展でIoTなどが期待されていますが、インプットされる情報は物理的センサーの応用が先行しています。これでは限界がありますし、不十分だと思っていますので、化学や物理化学が組み込まれた、より高度なものに進展させたいという思いがあります。化学物質と電気エネルギー/シグナルを直接変換できる電気化学は、化学センサーに非常になじみが良いと考えています。具体的な一例としては、尿、汗、唾液などから病気や人の状態を測定できるようなセンサーの開発などが挙げられます。疾病のマーカー物質やアレルギー、ストレス状態などを測定できるセンサーなどが、体温計のように簡単に測定でき、その情報がIoT等の活用で疾病の超早期発見につながればと思っています。物質面だけでなく、こういったサービスでQOLの向上にも寄与出来たら良いと思います。これらの研究を通して、電気化学の学問領域を拡充したいという思いも強いです。

・関連質問として、異分野に対する取り組みは、どうでしょうか?

興味があればなんでも、調べたり、詳しそうな人に聞いたりしています。自分の関わっている領域では、しっかりとした基本を身に着けておくのがまず大事ですが、興味が湧けば周辺領域も知識を得て、また面白そうなことは取り組んでみるという姿勢が重要だと思っています。個人的には、化学に関係のあまりないようなことも、自宅では時間のあるときに実験や工作をしてみたりしています。

・応用化学会への期待を聞かせてください。

~もっと敷居の低い、会員家族が楽しめる企画があっても良いかと~

応用化学会は素晴らしい会だと思いますし、活動にも感謝をしています。自分も会員の一人と思っていますが、一卒業生としては、催事に関してはもう少し敷居の低い、参加対象の広い、会員の伴侶や子供たち家族も楽しめるような企画も良いのかな、と思う時があります。

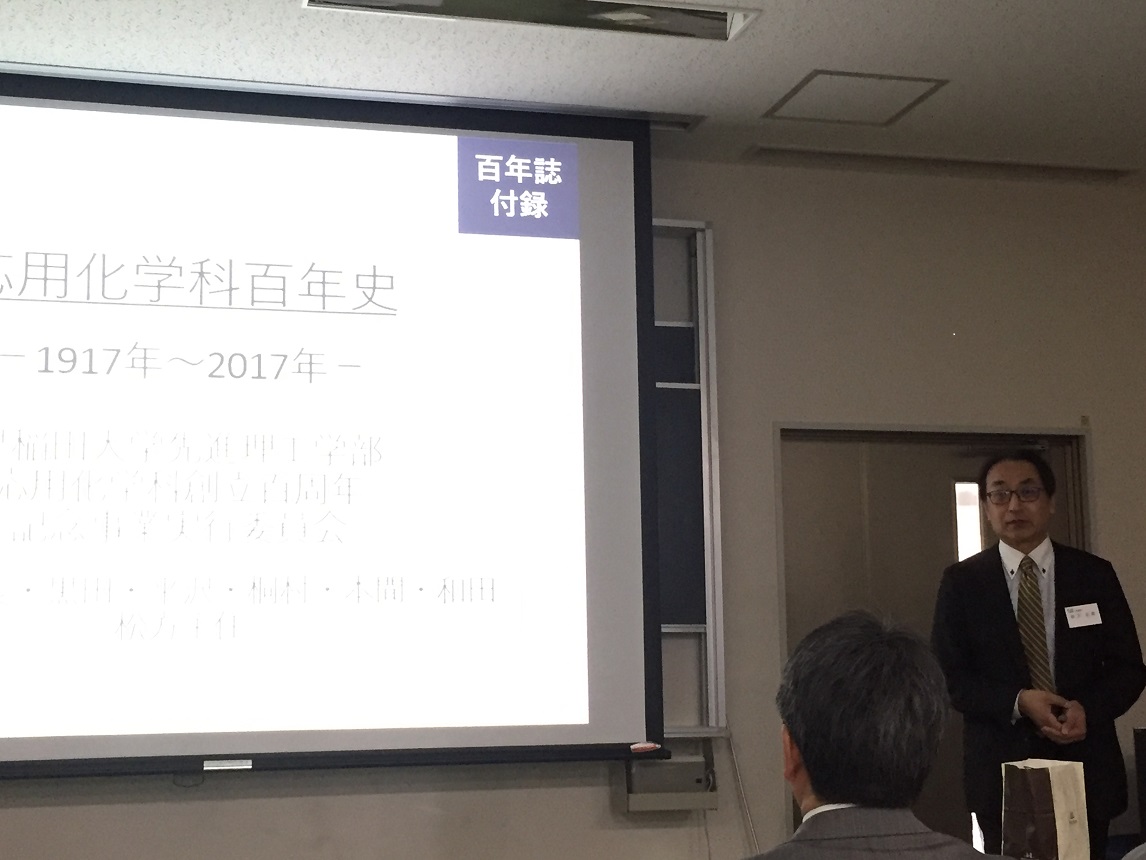

・100周年を迎えた応用化学科についてコメントを聞かせてください。

~自分を育ててくれた学科で、これからはそのように思う学生を多く輩出したい~

応用化学科は、自分を成長させてくれた大切な場であると思っています。その面では感謝の気持ちが強いですが、今の立場で言えば、これからの学生が同様に「育ててくれた」と感じてくれるように携わりたいと強く思いますし、楽しんで過ごして欲しいと思います。

・21世紀を担う皆さんへのメッセージをお願いします。

~目先にとらわれずに、長期の夢や希望を持ち続けられるように~

研究の面白さや、面白いから研究を続けていることを話してきましたが、学生の皆さんにも是非とも自分の夢を追い続けるようにして欲しいと思います。目先の利益や安定、安心を求めるばかりでなく、長期にわたって追い続けられるような夢や希望をもって生きて欲しいと思います。また、折角化学を学んできたのでそれを活かして欲しいという思いもあります。

参考資料:

インタビュアー&文責:

佐藤 由弥(学生広報班)、西尾 博道(学生広報班)、新谷 幸司 広報委員会副委員長(新34)、井上 健(新19回)

突撃インタビュー メインページへ

過去の突撃インタビュー