早稲田応用化学会 交流委員会主催 第33回交流会講演会のご案内

早稲田応用化学会 交流委員会主催 第33回交流会講演会のご案内

2019年7月6日(土)15:00~16:45

講演者 :宮坂力先生 (桐蔭横浜大学 医用工学部 特任教授)

演題 :『理工の応用化学科から発展した光発電の研究』

副題 :「ペロブスカイト太陽電池の飛躍的研究展開」

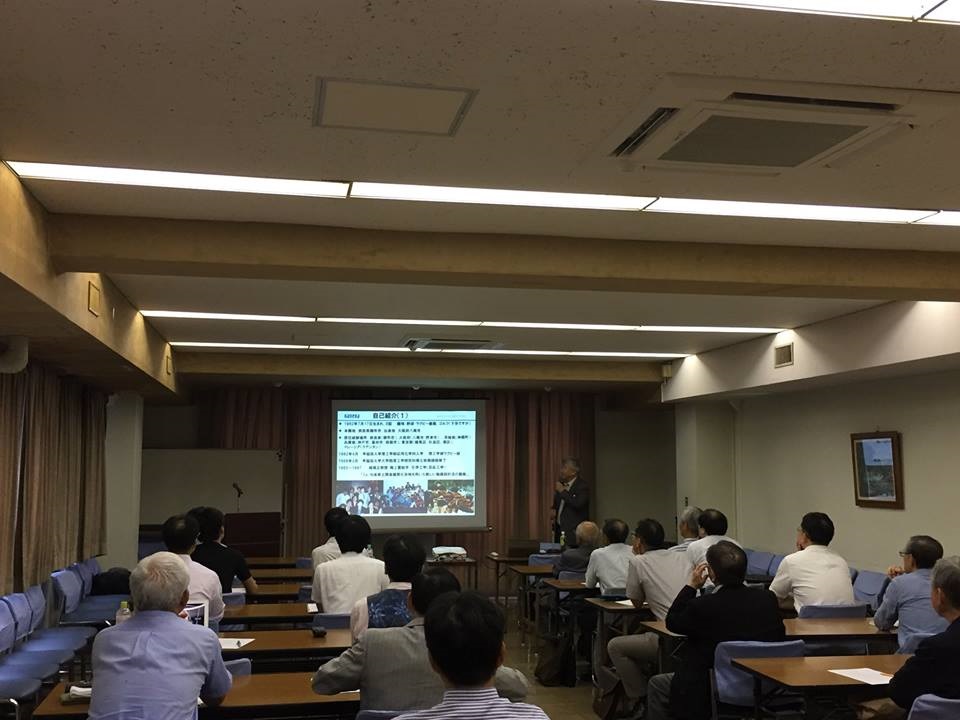

今回は、光電気化学、及び環境エネルギー科学を専門分野とされておられます、桐蔭横浜大学の宮坂力(みやさかつとむ)先生をお迎えし、『理工の応用化学科から発展した光発電の研究』というテーマにてご講演をして頂きます。

本講演の概要

私は応用化学科において、炭酸ガス還元の高分子触媒の実験を経験したことがきっかけで、光合成のモデルとなる光エネルギー変換の研究を大学院において始めました。このテーマが30年以上にわたる私の研究を支えてきました。化学工程で作る有機無機ペロブスカイト太陽電池はその延長で生まれた技術で、当初は予想しなかった高い効率レベルまで進化しました。講演では、これまでの研究生活を振り返りながら、学際的色彩の強いペロブスカイト太陽電池の先端研究の現状も紹介し、若い研究者に向けてのメッセージを伝えます。

(講演者から寄せられた紹介文より)

講演者略歴、及び趣味

1976年 理工学部 応用化学科 卒業(新26回、土田研究室)

1981年 東京大学大学院 工学系研究科 合成化学博士課程 修了

1981~2001年 富士写真フイルム(株) 勤務

2001年 桐蔭横浜大学 工学部 大学院工学研究科 教授就任

2017年1月 日本化学会賞 受賞

2017年4月 桐蔭横浜大学 医用工学部 特任教授就任

2017年9月 『効率的なエネルギー変換を達成するためのペロブスカイト材料の発見と応用』がクラリベイト・アナリティクス引用栄誉賞

受賞上記の栄誉賞はノーベル賞受賞の有力候補者として、ノーベル賞受賞者が発表される前の毎年9月に発表されている賞で、論文の被引用件数や重要度の観点から受賞者が決まる。

2019年3月 応用物理学会業績賞 受賞

*宮坂力先生の趣味

宮坂先生はバイオリン演奏や弦楽器製作の研究を趣味としておられます。また日独化学会の混成オーケストラのコンサートマスターを経験されており、バイオリンの名器に関する論文を英国の権威ある弦楽器専門誌に寄稿しておられます。

皆様お誘い合わせの上、是非奮ってご参加下さい。

講演期日:2019年7月6日(土)

講演会場:早稲田大学 西早稲田キャンパス 57号館201教室

講演時間:15:00~16:45(受付開始14:30、講演聴講は無料)

懇親会 :17:00~18:15(63号館1階ロームスクエア、懇親会費:3千円、学生無料)

講演者を囲んで懇親会を開催します。

事前登録を7月2日(火)までに頂いた方には、当日受付で名札をお渡し致します。

それ以降の登録の場合は、名札の準備が出来ませんので自筆でお書き頂く事になりますことをご了承下さい。

講演会場、懇親会場では応化会ホームページ掲載用の写真を撮影致しますのでご了承願います。

また講演会場ではビデオ撮影も予定しております。

――― 以上 ―――