302・303会場

2020年高研会総会のご報告

高研会会員の皆さまにはご健勝でお過ごしのこととお慶び申し上げます。

2020年の高研会総会のご報告を申し上げます。

通例に従って1月の第2土曜日(2020年1月11日)、早稲田大学大隈会館1階レストラン「楠亭」にて開催致しました。

今年は老若あわせて70名余の参加で盛会となりました。赤真正人会長の開会ご挨拶と乾杯のご発声に続き、新井敏先生の金沢大学テニュアトラック准教授ご就任、田中学先生の首都大学東京准教授ご就任のお祝いを執り行い、賑やかにして和やかな参加者の歓談へ進みました。

更には小栁津研一教授から研究室活動状況のご紹介があり、活発な研究活動に参加者一同感銘を受けました。須賀健雄専任講師から新卒者の就職状況のご報告があり、続いて西出宏之特任研究教授から「土田英俊先生記念奨学賞」開設のお披露目と、早速に今年度学位取得予定者に対する記念奨学賞の授与を執り行いました。

会の最後に若松久人様、黄映霖様、髙田亮介様、庄司雅己様、岩崎知一様から近況のご挨拶を頂き、応援部指揮の下に全員での校歌斉唱とエール、続いて常見宏一副会長の閉会の辞により盛会のまま散会と致しました。

なお、来年(2021年)の総会は1月9日(土)開催です。本年にも増して多くの会員様のご参加をお待ちしております。

高研会会長 赤真 正人

第16回応化会中部支部交流会報告書

令和元年11月23日(土)名古屋駅前ダイヤビル2号館会議室にて、早稲田大学先進理工学部応用化学科平沢泉教授の講演会とその後の教授との懇談と会員相互の懇親を行った。

まず三島支部長から挨拶を、山崎副支部長より平沢教授の紹介があり、演題「晶析工学の知恵を利用して社会に貢献する」の講演へ移った。宮坂悦子(旧姓)氏の参加や、若手・中堅の方々の参加を頂き総勢22名と久しぶりの盛会となった。

講演では晶析技術が広い分野に展開・実用化されていることに驚くと同時に、化学、医薬、食品、環境およびエネルギー産業において、今後の高付加価値・高機能化や省エネ・省資源化への取り組みの重要なプロセス技術であることを強く認識させられた。

講演会(16:30~18:00)

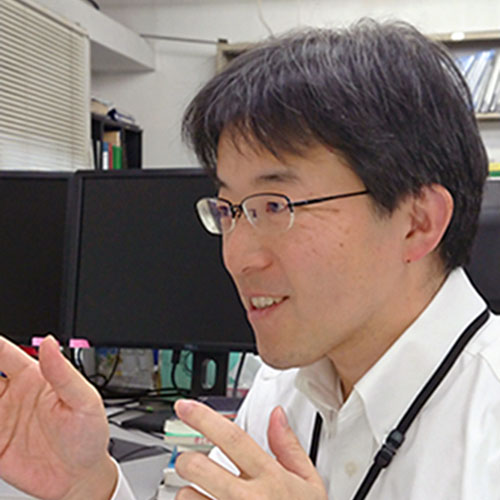

講演する平沢教授

冒頭、大学で「晶析」と出会った縁で、環境問題と晶析との接点が出来、 以後荏原製作所での10年の水処理技術の研究開発と、その後母校での30 年と延べ40年間におよぶ晶析の研究開発人生を、恩師豊倉先生とのエピソ ードをまじえた自己紹介が行われた。

現在、晶析の研究や早大環境保全センター長と私学環境保全協会の理事 を務める関係から、官民の各方面から晶析に関する非常に多くの相談を受 けている。内容は、既に確立された技術に関するものに加え、食品分野の 冷凍技術や医薬分野での有機溶剤からの無機結晶の生成などが多く、新し い所では、アルツハイマー病の原因となるβアミロイドの形成等生化学分 野など広範囲の分野に及んでいる。具体的な例を挙げ、晶析技術の伝承と 多方面での実践と貢献が強く求められている現状を紹介され演題の講演に入った。以下にその概要を纏める。

晶析工学研究もアートと呼ばれた時代より、粒形を操作し得る定量化が豊倉教授らの功績で進められてきたが、平沢教授は「希望の結晶を自在に創るための操作・装置・プロセスの研究開発」と、更に高度で精緻な結晶の品質設計する工学理論を模索し活用してきている。具体的には大学での研究と企業の求めるものとのギャップを埋めるべく、1967年より25社におよぶ企業との共同研究を主体に活動され社会へ貢献して来られた。その代表的な以下の事例について晶析技術の知恵を含めた説明がなされた。

(事例-1)未利用エネルギーの有効利用(蓄熱分野)

融液晶析における過冷却の安定化と核化促進剤や核化スイッチとなる超音波誘導核化法の開発が、埼玉での床暖房やみなと未来や福岡ドームの冷房システムに適用されている。最近では自動車メーカーと寒冷地での車のコールドスタートへの適用も取り進めている。

(事例-2)排水中よりの未利用資源の回収(環境分野)

カルシュウムやマグネシュウム塩を使用する反応晶析法が、産業や生活排水中のリン、フッ素、ニッケル及びアルミニュムの回収に適用されている。核燃料廃棄物からのウラン回収のパイロットプラントも実証運転中で99.9%の回収率が得られている。

これらは晶析技術の過飽和度の制御法、種結晶のシーディング法および不純物の除去等に改良を加えることで、粗大な難解性結晶を得る事が出来たことによるものである。

リン回収としてのMAP法やHAP法のプロセス、半導体とフッ素と排水処理設備の3メーカー連携によるフッ素回収プロセスとその効果(蛍石の輸入量減1.5KT/Y)および大手アルミサッシメーカでのアルミ回収と排水再利用プロセスなどの成功例が紹介された。

(事例-3)医薬品・食品分野への展開

結晶品質設計に高度な制御が求められている領域で、粒径、純度、多形、CV(粒形分布)、晶壁などの制御法の最適化を模索している。医薬の場合は、後段のろ過工程を円滑にする為、出来やすい針状より短径で粗大化結晶の生成が求められている。両分野とも、回分式なので刻刻変化する過飽和度をどのように安定化させるかが鍵であり、その他スケーリング防止およびオイルアウトなどの運転トラブルの解消も求められている。

製薬メーカーとの共同研究で成功し、2014年Ultrasonic Sonochemistry の特集号に発表され注目された、超音波誘導核化法について発核速度やCVのデータの紹介があった。

結晶品質を自在に制御するための鍵は「核化」に尽きるのであるが、バラツキが多く確率的で核化の過程とその制御が良くわかっておらず今後の研究に待たれると述べられた。

過飽和度の制御について、冷却パターン(自然、制限)の影響、原料フィーディングおよび核種シーディング(パーシャル、フル)の各ファクターの核化、粒径および過飽和度変化への影響を調べた実験室での解析データをベースにそのデリケート性が紹介された。現在、原料フィーディングと核種シーディングに焦点を絞り研究中との事である。

平沢研究室の研究テーマの紹介

現在取り取り組んでいる2つのテーマ、即ち、金属ナノサイズ粒子の創成とスケーリングの防止についてその内容紹介があった。

反応晶析法による金属ナノサイズ結晶は、溶解度が低く良い結晶が出来づらい傾向にあるが、過飽和の生成速度の制御と高分子電解質(PEI)を添加することでナノサイズ結晶が得られ、50~500nm領域を狙った研究を行っている。実用化例として、農林省生物資源研が取り組んでいる稲の遺伝子組み換えに使われる遺伝子銃の銃弾として、研究室で作られた金粒子が採用された。塩化金酸とアスコルビン酸を同時にフィードするダブルジェット方式により目標とする300~400nmの粒径が得られ採用された。一般的な回分方式やシングルジェット方式では150nm以下の小粒径であった。

装置内のスケーリングは、原理的には溶液内に十分な種結晶があればある程度発生を抑えられるが、現実はスケーリングが起き晶析技術の永遠のテーマとなっている。防止策として、別のものを添加しその表面にスケール結晶を析出させるヘテロ核化を検討中である。更に、海外の原子燃料再処理プロセスで、深刻な問題となっているモリブデン酸ジルコニウムの付着問題に取り組んでおり、特許化を視野に入れた研究成果の紹介があった。

今後は、現場をよく見ることを必須条件に、広い分野の実プロセスでの課題解決に貢献したいこと並びに得られた晶析工学の知恵を若い人に伝承して行きたいとの熱い抱負を述べられた。

最後に、写真を使用しながら平沢研究室メンバーの紹介とベネルクス3国とタイ訪問時の興味深いトピックスを披露して講演を終えた。

懇談会(18:00~20:00)

後藤栄三顧問より、早稲田応用化学科よりノーベル賞受賞者を輩出できます様エールの挨拶で乾杯し懇談会に入った。平沢研究室卒の宮坂悦子氏と加藤昌史氏をはじめ、現役第一線で活躍されている方々からのスピーチがあり和気あいあいの雰囲気で進み、友野博美幹事より中締めの挨拶と一本絞めで閉会とした。最後に全員の記念写真を撮り散会した。

出席者(敬称略、カッコ内数値は卒業回)

講師:平沢泉(26)、三島邦男(17)、堤正之(17)、白川浩(18)、後藤栄三(19)、小林俊夫(19)、柿野滋(19)、秋山健(19)、谷口至(22)、友野博美(22)、須藤雅夫(22)、木内一壽(24)、山崎隆史(25)、 浜名良三(29)、服部雅幸(32)、箕浦雅史(37)、加藤昌史(41)、中山一朗(41)、鵜飼健司(43)、植村裕司(44)、宮坂悦子(53)、山本瑛祐(63)、以上合計22名。

(付属資料)

講演会配布資料 「晶析の知恵を実践する」 1部2葉

以上 (文責 堤)

集合写真

企業ガイダンス更新

下記の企業ガイダンスを更新しました。

HPへの掲載日順です。

- 2020-01-17

- 日本触媒株式会社(更新掲載)

- 2020-01-14

- 日鉄鉱業株式会社(新規掲載)

- 2020-01-11

- 株式会社カネカ(更新掲載)

- 2020-01-07

- JFEケミカル株式会社(更新掲載)

- 2019-12-27

- 三菱ガス化学株式会社(更新掲載)

- コニカミノルタ株式会社(新規掲載)

- 花王株式会社(更新掲載)

- 2019-12-26

- 昭和電工株式会社(更新掲載)

- 2019-12-22

- ダウ・ケミカル日本株式会社(更新掲載)

- 2019-12-21

- 本田技研工業株式会社(更新掲載)

- 富士フイルム株式会社(更新掲載)

- アイカ工業株式会社(新規掲載)

- 2019-12-14

- ADEKA工業式会社(更新掲載)

- 2019-12-13

- 凸版印刷株式会社(更新掲載)

- 2019-12-11

- 住友化学株式会社(更新掲載)

- スズキ株式会社(新規掲載)

- 2019-12-07

- 三菱ケミカル株式会社(更新掲載)

- 2019-12-05

- エリーパワー株式会社(更新掲載)

- 日鉄ケミカル&マテリアル株式会社(更新掲載)

- 2019-11-28

- 王子ホールディングス株式会社(更新掲載)

- 2019-11-24

- 株式会社クレハ(更新掲載)

- 2019-11-22

- JXTGエネルギー株式会社(更新掲載)

- 2019-11-21

- DIC株式会社(更新掲載)

- 2019-11-14

- JFEエンジニアリング株式会社(更新掲載)

- 2019-11-12

- 信越化学工業株式会社(更新掲載)

- 住友電気工業株式会社(更新掲載)

- 株式会社コーセー(更新掲載)

- 2019-11-08

- 東レ株式会社(更新掲載)

- NOK株式会社(更新掲載)

- ニチレキ株式会社(更新掲載)

- 2019-10-27

- ライオン株式会社(更新掲載)

- 古河電気工業株式会社(更新掲載)

- デンカ株式会社(更新掲載)

- 2019-10-17

- 協和キリン株式会社(更新掲載)

- 日産自動車株式会社(更新掲載)

***********************************************************************

-

- ★ このガイダンスは就職を斡旋するものではありません。

- ★ 就職の為の情報として利用するに際しては学生諸君自身の判断で利用する事。

- ★ このガイダンスは「学生会員」、「教室会員」および「事務局関係者」のみに開示されます。

- 閲覧には認証が必要です。

2019年度のパスワードを入手していない方は応化会事務局までお問い合わせください。

応用化学会による学生企画フォーラム2019

- 仲田篤史さん:

「日用品メーカーの製品開発と大学で学んだ考え方・行動の仕方との繋がり」 - 西山美香子さん:

「合成からパッケージ開発まで ~12年目を迎えたワークライフバランス~」

学生委員会によるフォーラムの報告は ⇒ こちら

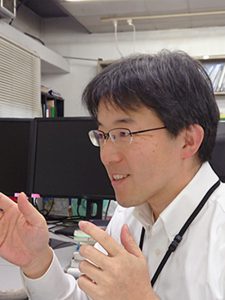

第22回 先生への突撃インタビュー(小堀 深 専任講師)

「先生への突撃インタビュー」に小堀深専任講師にご登場願うことにしました。今回のインタビューも学生、現役OG、シニアOBの組み合わせインタビュアーで行いました。応化会の本来の姿である先生・学生・OBOGの3者によるインタビュー記事の作成を目指しました。小堀先生にも快諾を頂き、丁寧にご用意を頂きましたことをこの場をお借りしてお礼を申し上げます。

小堀先生のプロフィール:

1996年 早稲田大学 理工学部応用化学科卒

2000年 早稲田大学 理工学研究科応用化学博士後期課程修了

2000年 早稲田大学 理工学部助手

2001年 早稲田大学 理工学部専任講師

・ 先生が研究に本格的に取り組み始めたキッカケはなんですか?

― キッカケというより自然の流れで、知の面白さと、その知を使って役に立つ成果が得られる積み重ねでしょうか ―

中学は野球部、高校は吹奏楽部と学校生活を楽しんでいましたが、勉学では高校生の頃は、数学と物理が好きで得意でした。化学は最も嫌いで苦手でした。社会の歴史で年代をひたすら覚えたように、化学の反応も記憶問題だとしか見てなかったからです。ただ、ひねくれ者の私は、あえて応用化学科に進学しました。理学系の化学科ではなく、工学系の応用化学科という存在に惹かれたからです。それは、道具として化学を使うという、高校生の自分になかった概念があったからです。

大学では化学工学という分野に出会うことができました。化学工学は数学+物理+化学で表せるような分野で、私にはピッタリの学問だと思えました。研究室配属ではもちろん化学工学の研究室を選びました。中でも人体を化学工学の眼鏡で見るという、とてもユニークな研究を進めていらっしゃった酒井清孝先生の研究室に入れていただきました。酒井先生は見た目も中身もジェントルマンで、大学教授のイメージ通りの先生で、今でも目標とする先生です。

その後、縁があって東京女子医大との共同研究として岡野光夫教授の元で研究を進めることになりました。テーマは、温度応答性高分子を用いたドラッグキャリアーの開発です。直径100 nmほどの微粒子を作製するのですが、その粒径分布を静的光散乱法、形状の観察を原子間力顕微鏡を用いて行いました。光散乱装置は朝から深夜まで、毎日ずっと格闘していたのを覚えています。温度に応答したドラッグキャリアーの形態変化を原子間力顕微鏡でとらえることに成功し、学位をとることができました。このときの岡野先生と酒井先生からのご指導、叱咤激励で、これからも研究を続けて行こうと自然に思うようになりました。

・ 技術的内容で先生がポイントと考えておられる点はなんですか?

― 物質(特に生体高分子)の持っている可能性を限りなく引き出すという工学的手法がポイント ―

現在、平沢泉教授のご指導のもとで結晶化の研究を進めています。厳密には化学工学における単位操作としての晶析工学ですが、広い意味での自己組織化を利用した低コスト高品質の分離・精製手法です。この結晶化は核形成と結晶成長という2つの段階があります。それぞれ速度を制御することが重要な研究目的の一つとなります。現在私はアミノ酸やタンパク質などの生体高分子の結晶化に関する研究を進めております。ここでは、限外濾過膜による分離技術を応用した結晶化制御や、層状物質による不均一核化制御、また生体内での結晶化ともいえる尿路結石や痛風などの病気に対しても、晶析工学の視点で予防・治療法の提案を目指しています。いずれにしても均一核化ではその制御が困難であるため、様々な結晶核を作る「場」の提供を行うことで、その制御を試みています。すべてにおいて、たまたまそのときできた、ではなく、再現性ある結果の創出が重要であると考えています。

・ 先生の研究理念を教えてください。

― 実験科学の基本に忠実に、特に仮説や予想を大切に ―

軸足である「化学工学的手法を駆使する」というのを忘れないことです。目の前で起こる一見ランダムな現象も、丁寧に解析することでその傾向を把握することが可能です。化学的な知識を前提として、物理的な視点で現象を捉え、数学的な処理により定量化する。この一連の流れを重視しています。実験指導する上では、必ず結果を予想して計画をたてるように言います。予想通りの結果になれば、使った知識と手法が正しかったことの証明になり、さらに深い議論が可能です。一方、予想と反する実験結果になれば、結果をうまく説明できる新たな機構を考え、その考察をもとにさらに実験を計画し進めます。どちらの結果になってもポジティブな思考で進めることができます。

・ これからの研究の展望を聞かせてください。

― バイオ医薬品などの汎用化・低コスト化に資する研究を深めたいですね ―

現在、生体高分子の結晶化、特にアミノ酸とタンパク質の結晶化に重点をおき研究を進めています。これらは医薬品としても重要視されており、バイオ医薬品は世界の医薬品売上高の上位10品目中7品目を占めるほどになっています。近年有名になった抗がん剤「オプジーボ」もバイオ医薬品の一つです。このオプジーボは2014年に発売された際、薬価が100 mg約73万円と超高額なことでも世間を賑わせました。標準的な使用法で1人年間約3500万円かかる計算になります。現在では薬価引き下げが数度行われましたが、それでも100 mgで約17万円です。このようにバイオ医薬が高額となる原因は、あまり語られませんが製造工程にも理由があります。プロセスは細胞培養などのアップストリームと分離・精製などのダウンストリームに大別されます。この分離・精製プロセスが全製造コストの3分の2を占めるといわれており、事実上のコストボトルネックとなっています。現在はカラムをつかったクロマトグラフィーで分離・精製を行っていますが、ここに晶析操作を応用できれば、コストを激減させることが可能です。晶析操作であればスケールアップも比較的容易であり、化学工学の力が発揮できます。

・ 応用化学会の活動への期待を聞かせてください。

― 三者構成の特色を更に発展させたいですね ―

やはり単なるOB会ではないという独自性が素晴らしいと思います。特に、最近では学生主体の企画による講演会が開催されていたりして大きく変わりつつあると感じています。今後に向けても、OBと学生と教員の三者で構成されている利点を生かし、OBから学生へのアドバイス、学生から教員への大学運営への助力、教員からOBへのリカレント教育など三者がお互い助け合うことを期待します。

・ 100周年を迎えた応用化学科についてコメントを聞かせてください。

― たゆまぬ努力の結果が100年を可能にしています ―

100年以上名前を変えずに発展している学科は大変貴重ではないでしょうか。それだけ応用化学という学問が世の中に役立ち続け、必要とされている証だとも言えます。これもひとえにOBの方達の活躍と学生の努力によるものと思います。今後も応化会と一体となって伝統を継続できるものと信じています。

・ 21世紀を担う皆さんへのメッセージをお願いします。

― 自らが楽しめる分野や生き方をつかみ取って欲しいですね ―

世の中変えていかなければいけないことと、変えてはいけないものがあります。放っておくと勝手に変わってしまうものもあれば、何もしなければ何も変わらないものもあります。その瞬間の価値判断も大事ですが、長い歴史の中での長期的視点も大事です。他人の意見に耳を傾けながら、なるべく心安らかに生きてほしいと思います。競争を勝ち抜くのではなく、自らの力を蓄えつつ競争を楽しめれば最高ではないでしょうか。

インタビュアー&文責: 疋野拓也(B4)、真野陽子(新47)、井上健(新19)

過去の突撃インタビュー

企業ガイダンス更新

下記の企業ガイダンスを更新しました。

HPへの掲載日順です。

- 2019-12-14

- ADEKA工業式会社(更新掲載)

- 2019-12-13

- 凸版印刷株式会社(更新掲載)

- 2019-12-11

- 住友化学株式会社(更新掲載)

- スズキ株式会社(新規掲載)

- 2019-12-07

- 三菱ケミカル株式会社(更新掲載)

- 2019-12-05

- エリーパワー株式会社(更新掲載)

- 日鉄ケミカル&マテリアル株式会社(更新掲載)

- 2019-11-28

- 王子ホールディングス株式会社(更新掲載)

- 2019-11-24

- 株式会社クレハ(更新掲載)

- 2019-11-22

- JXTGエネルギー株式会社(更新掲載)

- 2019-11-21

- DIC株式会社(更新掲載)

- 2019-11-14

- JFEエンジニアリング株式会社(更新掲載)

- 2019-11-12

- 信越化学工業株式会社(更新掲載)

- 住友電気工業株式会社(更新掲載)

- 株式会社コーセー(更新掲載)

- 2019-11-08

- 東レ株式会社(更新掲載)

- NOK株式会社(更新掲載)

- ニチレキ株式会社(更新掲載)

- 2019-10-27

- ライオン株式会社(更新掲載)

- 古河電気工業株式会社(更新掲載)

- デンカ株式会社(更新掲載)

- 2019-10-17

- 協和キリン株式会社(更新掲載)

- 日産自動車株式会社(更新掲載)

***********************************************************************

-

- ★ このガイダンスは就職を斡旋するものではありません。

- ★ 就職の為の情報として利用するに際しては学生諸君自身の判断で利用する事。

- ★ このガイダンスは「学生会員」、「教室会員」および「事務局関係者」のみに開示されます。

- 閲覧には認証が必要です。

2019年度のパスワードを入手していない方は応化会事務局までお問い合わせください。

応用化学会報 No.100 November 2019 を資料庫に収納しました

2019年12月1日付で「応用化学会報 No.100 November 2019」を資料庫に収納しました。

入室するにはパスワードが必要です。(2019.12.01に新しいパスワードに変更しました。)

入室はこちらから ⇒ 資料庫入室

早稲田応用化学会事務局/広報委員会