早稲田応用化学会報はこれまで「資料庫」に収納しておりましたが、この度「会報アーカイブス」に収納しました。→ こちら

お気軽に閲覧していただきますようご案内いたします。

(広報委員会)

早稲田応用化学会報はこれまで「資料庫」に収納しておりましたが、この度「会報アーカイブス」に収納しました。→ こちら

お気軽に閲覧していただきますようご案内いたします。

(広報委員会)

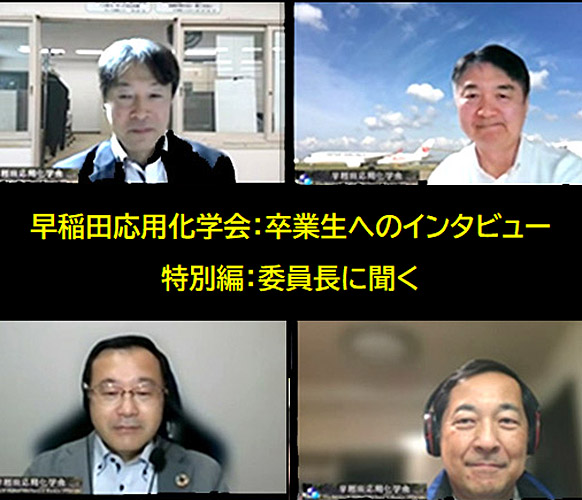

特別編:委員長に聞く

【開催日時】2021年11月24日(水)19:00-20:50 (Zoomにて開催)

【参加者】基盤委員会:梅澤宏明 委員長(新36)

交流委員会:椎名 聡 委員長(新36)

広報委員会:佐藤史郎 委員長(新37)

加来恭彦 副委員長(新39)

原田紀子 委員(進行/新37)

学生委員: 寺島佳鈴さん(B2)・森岡柚衣さん(B2)

本企画の趣旨

応化会では2020年に就任された濱逸夫新会長のもと、下記の基本方針が掲げられました。

それに伴い、各委員会も新体制となって活動しています。そこで、基盤委員会、交流委員会、広報委員会の各委員長に、委員会の活動状況、課題、今後の抱負等についてお話をうかがいました。会員の皆様に、応化会の”今”と”これから”をお伝えし、ご理解いただく一助になれば幸いです。

委員長ご紹介

基盤委員会 委員長:梅澤宏明さん

<ご略歴>

1988年化学工学専攻修了(平田研究室)。同年ライオン株式会社に入社。プロセス開発研究所、機能素材研究所、油脂技術研究所での研究開発業務を経て、現在は研究開発本部の業務管理部で、総務・経理・契約・技術広報・システム管理など研究管理全般の統括に携わっておられます。応化会には、採用関連の立場で2013年「先輩からのメッセージ」に関わられたことがきっかけで、基盤委員会に参加されることになり、2020年8月に基盤委員長に就任されました。

1988年化学工学専攻修了(平田研究室)。同年ライオン株式会社に入社。プロセス開発研究所、機能素材研究所、油脂技術研究所での研究開発業務を経て、現在は研究開発本部の業務管理部で、総務・経理・契約・技術広報・システム管理など研究管理全般の統括に携わっておられます。応化会には、採用関連の立場で2013年「先輩からのメッセージ」に関わられたことがきっかけで、基盤委員会に参加されることになり、2020年8月に基盤委員長に就任されました。

交流委員長 委員長:椎名 聡さん

<ご略歴>

1988年応用生物化学専攻修了(宇佐美研究室)。同年総合化学会社に入社。その後、長年の夢を果たすべく、1990年日本航空株式会社に入社。航空機関士としてアジア、ハワイ、国内線等に乗務された後、地上職に移られ、運航技術部で航空操作マニュアル改訂や新造機領収業務などを経て、現在は、運航訓練部でパイロットの訓練を担っておられます。応化会には、同期の井村正寿庶務理事に誘われ2016年に評議員、2017年に交流委員となられ、2019年5月に交流委員長に就任されました。

1988年応用生物化学専攻修了(宇佐美研究室)。同年総合化学会社に入社。その後、長年の夢を果たすべく、1990年日本航空株式会社に入社。航空機関士としてアジア、ハワイ、国内線等に乗務された後、地上職に移られ、運航技術部で航空操作マニュアル改訂や新造機領収業務などを経て、現在は、運航訓練部でパイロットの訓練を担っておられます。応化会には、同期の井村正寿庶務理事に誘われ2016年に評議員、2017年に交流委員となられ、2019年5月に交流委員長に就任されました。

広報委員長 委員長:佐藤史郎さん

<ご略歴>

1989年化学工学専攻修了(酒井研究室)。同年ライオン株式会社に入社。オレオケミカルセンターで新規界面活性剤(濱会長が当初の開発に携われたものだそうです。)の用途別開発に従事した後、1996年に知的財産部に異動され、約25年間、特許・商標、競合解析、契約、知財関連のシステム等の他、知財企画業務にも携わられています。応化会には、2019年のライオン稲門会がきっかけで誘われ、2020年に広報委員会に参加することになり、2021年6月に広報委員長に就任されました。

1989年化学工学専攻修了(酒井研究室)。同年ライオン株式会社に入社。オレオケミカルセンターで新規界面活性剤(濱会長が当初の開発に携われたものだそうです。)の用途別開発に従事した後、1996年に知的財産部に異動され、約25年間、特許・商標、競合解析、契約、知財関連のシステム等の他、知財企画業務にも携わられています。応化会には、2019年のライオン稲門会がきっかけで誘われ、2020年に広報委員会に参加することになり、2021年6月に広報委員長に就任されました。

※(基)基盤委員会、(交)交流委員会、(広)広報委員会、(学)学生委員

はじめに、各委員会の主な仕事、役割をお聞かせください。

梅澤(基) 基盤委員会は、応化会組織としての仕組み作りと、応化会の活性化、会員拡大を図る役割を担っています。近年のデジタル技術の進化なども取り入れ、新しい仕組みに変えていく必要があります。また応化会は先生方、幅広い年代のOB・OG、学生さんと、いろいろな立場の方が集う場所ですので、世代を超えた繋がりを大切に考えています。皆様にとって、気軽に参加でき、交流ができ、刺激し合えるような場所にしていく、そのための活動計画の策定や情報基盤の整備が主な仕事です。活動の基本は、会員の皆様から納められる会費で賄われますので、会員名簿の整備や会費納入の促進も基盤委員会の重要な仕事になります。

委員長として心掛けておられることはどのようなことですか。

梅澤(基) 基盤委員会は縁の下の力持ち的な役割ですが、世代や立場の違う多くの方が関わっていますので、多様な意見を吸い上げて、それを仕組み作りに反映していきたいと思っています。私自身はどちらかと言うと話を聞くのが得意な方ですので、主に『聞き役』となり、集まった情報を整理して、皆さんが意見を言いやすい、議論がしやすい雰囲気を作れたらと思っています。

交流委員会の仕事、役割を教えてください。

椎名(交) 多くの会員の皆様が楽しく交流し、コミュニケーションをとっていただけるようなイベントや情報発信をしています。そのひとつは『先輩からのメッセージ』で、企業で活躍中のOB/OGから就職のヒントとなる企業情報やメッセージを直接伺える機会となっており、同時に『企業ガイダンス』を応化会ホームページに掲載していただく事で会費の財源にもなっています。二つ目は、交流会・講演会の企画実施です。主にOB/OGの講演を会員に発信し、交流会、懇親会を開催しています。さらに、学生向けの工場見学会や、博士課程への関心や理解を深めることを目指した『先輩博士からのメッセージ』の企画等を実施しています。コロナ禍で、最近はほとんどがリモートになっていますが、これらのイベントを通じて、学生からシニアの皆様まで幅広く、応化会に興味を持っていただくことを期待しています。

委員長として心掛けておられることはどのようなことですか。

椎名(交) 委員の皆様はボランティアですので、それぞれの状況に応じて、無理なく楽しんで参加していただけるように、やりやすい環境づくりを意識しています。要員の不足があれば補強しながら負担を軽減すること、また基本はイベントの企画なので、それにふさわしい人を探して声掛けするように努力しています。

広報委員会の仕事、役割を教えてください。

佐藤(広) 広報委員会は、応化会ホームページの作成と管理を担っています。各イベントに関わりながら、ホームページ上で情報公開し、独自企画としては『卒業生へのインタビュー』なども手掛けています。また、それぞれの研究室や会員が持っている写真や動画を集めてアーカイブを作成する活動も始めています。

委員長として心掛けておられることはどのようなことですか。

佐藤(広) 委員の皆さんはとても意識高く、活発に活動しているので、勉強になり多くの刺激をいただいています。応化会は、単なる卒業生の集まりというだけではなくて、年代を超えた連帯の強い組織だと実感していますので、それをうまく活かしていけたらと思います。暫くオンラインばかりでしたが、今後は是非、対面で集まりたいですし、100周年記念行事に向けても、皆で楽しく盛り上げてやっていきたいです。

皆様、現役の会社員で、委員長との両立にはご苦労もあるかと拝察しますが、応化会活動に携わる中でご自身の仕事の経験が役立ったこと、また応化会の活動から仕事に活かせたことがあれば、お聞かせください。

梅澤(基) 会社では管理業務をしていますので、委員会の仕事とは似たようなことが多くあります。例えば、経理や契約についても慣れていますので、委員会の仕事もやりやすいです。また委員会での様々な気づきが、会社の仕事でも役立っていると思います。

椎名(交) 私は専門外の仕事をしていますが、卒業生でも化学業界以外の方も多いと思うので、そのような会員にも楽しく参加していただけるイベントを考えることが役割と思っています。応化の専門領域での企画は、大勢いる専門家にお任せして、自分はいかに楽しく参加していただけるかを考えるポジションかと思います。また、学生の皆さんの考え方や、仕事の取り組み方を見聞きする事で、色々な気づき・発見があり、それは若いPILOT育成の業務にも役立っております。

佐藤(広) 年代を超えた人との関係づくりという点でしょうか。また、課題の解決や、物事を進める取り組み方は、委員会も会社の仕事も、同様の側面があります。自分は委員長になって日も浅いので、問題をひとりで抱えず、わからないことは教わりながらやっていけば良いと考えています。

ありがとうございました。ではここからは、応化会の現状の課題や今後に向けて、皆様と意見交換を進めてまいります。まず学生委員さんから、応化会活動についての感想やご意見を伺えますか。

森岡(学) 応用化学科は、クラスという明確なものがなく人数も多いので、普段話さない人もたくさんいます。そのような中、応化会活動をすることで、クラスや授業の枠を超えた出会いがあります。また、先輩との縦の繋がりができたことも、よかった点です。

寺島(学) 私は『卒業生へのインタビュー』に参加して、卒業生の方との交流ができ、お話を聞けたことは、とても役立っています。ただ学生は皆、授業や課題、アルバイト、サークル活動等で忙しく、活動に参加するにもスケジュール調整が大変です。企画があっても、自分の予定の中に組み込むのが難しい現状があります。

梅澤(基) 学生委員の中には、委員会を掛け持ちされている人もいますね。重複して関わっているのは、さぞ大変だろうと思います。

椎名(交) ボランティアで、こうして参加していただけるだけでも素晴らしいことです。その分、我々は学生さんの参加目的や希望を聞いて、皆さんにもメリットのある活動に繋げていく必要があります。

佐藤(広) 本来であれば、このようなイベントの後、対面で懇親会ができたら、より交流が深まったはずで、今はそれができないのは残念ですね。

次は、各委員会の連携、委員長同士の交流についてうかがえますでしょうか。

椎名(交) コロナ禍で会議がオンラインになり、お互いの委員会に参加しやすくなりました。以前は他の委員会との交流はあまりなく、決まった活動が中心でしたので、連携はむしろ良くなったと感じます。

梅澤(基) 互いの委員会に出席することで、情報交換が密になり、全体に動きやすくなりました。意見も言いやすく、また頼みやすくなったし、直接話せることで意図も伝わりやすくなったと思います。

佐藤(広) 委員長同士で、ざっくばらんに相談しやすいのは、私にはとてもありがたいことです。

椎名(交) 互いの委員会に参加するようになったのは、ここ最近のことで、オンラインだと日程の都合がつけやすく、気軽に参加できるようになりましたね。ただし、その分時間もそれなりに取られますが(笑)。でも、こうして委員会活動に関わると、同じ応化会のメンバーとして、社会で活躍されている先輩方と気さくに話せる貴重な機会が得られます。世代を超えて多様な人と付き合えることは、良い社会勉強になります。

世代を超えて、というお話が出たところで、会長が掲げられた基本方針について議論を進めたいと思います。「全世代にとって魅力ある応化会」をどのように考えますか。

梅澤(基) 世代を超えて会員が交流できることは、いろいろな考えを聞ける新しい機会と捉えられます。その中から自分にメリットのあるものを活かせるように、応化会としてそういう基盤をつくりたいと考えています。

椎名(交) (世代だけでなく)性別や職業の多様性という点でも、これまでは個別対応はあまりしておらず、また提供者目線での企画が中心だったと思います。今後は受け手目線で、求められる情報、イベントを提供していくべきでしょう。もし「参加しにくい」という理由や意見があれば、生の声を聞いて、それに対応できる仕組みが必要で、特に次世代、若手が参加しやすい環境づくりのためにも、コミュニケーションが大事です。是非、若手会員の皆様から感想や意見を出してほしいです。

一方で、100周年の歴史の重み、伝統も大切ですので、先輩方の意見も尊重した応化会のブランド作りをする必要があります。そうやっていけば、自分達も今の若手も、シニアになった時に「参加してよかったな」と思えるようになるのかなと思います。

佐藤(広) 広報委員会は、学生委員が多いのですが、コロナ禍もあり、私は実際にお会いしたことがありません。会ったことのない学生さんに、いくら何かを発信しても、きっと伝わりにくいだろうし、学生さん自身のモチベーションも上がりにくいだろうと考えています。そういう意味でも、活動はできるだけリアルの方が実感もでき、もし良い印象を持っていただけたら、それをきっかけに参加者の裾野が広がるのではないかと期待しています。

社内の稲門会を行うと、いつも皆が集まり交流ができ、世代を超えた仲間意識も生まれています。早稲田はそういう大学であり同窓会だと思うので、応化会活動でもそのような連帯感を形成できる場となると良いのではないでしょうか。

「世代を超えて」という視点で、学生さんからの要望やご意見ありますか。

森岡(学) 応化会では在学の先輩とは関われるのですが、卒業生とは応化委員でないとなかなか繋がれないので、このような機会は大切にしたいと思います。今日はオンラインですが、対面でもこのようなイベントがあるといいなと思います。

椎名(交) 応化会員の中では、年齢の上下はあっても立場はフラットと考え、積極的にいろいろな方に質問したり話を聞けますし、普通なら接点のないような他社の先輩や先生と話ができ、人柄を知る機会にもなります。サークルの先輩のように気軽にお声がけいただけると嬉しいです。

寺島(学) このような機会を与えていただかないと、いろいろな企画に参加できない現状があります。学生委員の中でも、参加する頻度の高い人、あまり参加しない人がいます。今日のような集まりは、いろいろな方の話を聞けるとても良い経験なので、学生委員は全員、一度は何かしら参加すると良いと思いました。また、委員会への参加機会もあると良いかもしれません。

椎名(交) 交流委員会としては学生や若手の意見や提案を吸い上げ、みんなでイベント企画を実現するシステムを構築したいと思います。若手から積極的に企画を提案して、参加していただくことに意義があります。

加来さんは学生委員も務められ、今も応化会委員をされています。長年ご覧になってきて、世代間の交流についてどのようにお考えでしょうか。

加来(広) 私が学生委員だった頃の応化会はイベントが少なく、その分、集中的に労力を掛けて皆で手を動かして行く楽しさがあったように思います。世代間交流については、卒業生も学生も入れるイベント、例えば野球の早慶戦の観戦など気軽に交流できればとよいと思います。そういったイベントの他、秋の応化展など準備から熱くかかわれる機会があるとよいと思います。私自身は(現在では難しいですが)、学内の施設を、時間を気にせず使える終夜の実験などで高揚感を味わった経験もありますが、先端の研究の一端を感じられる実験は学部の学生さんも楽しめるのではないでしょうか。この場合は、研究室の協力を得て行うことで、上下の繋がりが生まれることもメリットです。

加来(広) 私が学生委員だった頃の応化会はイベントが少なく、その分、集中的に労力を掛けて皆で手を動かして行く楽しさがあったように思います。世代間交流については、卒業生も学生も入れるイベント、例えば野球の早慶戦の観戦など気軽に交流できればとよいと思います。そういったイベントの他、秋の応化展など準備から熱くかかわれる機会があるとよいと思います。私自身は(現在では難しいですが)、学内の施設を、時間を気にせず使える終夜の実験などで高揚感を味わった経験もありますが、先端の研究の一端を感じられる実験は学部の学生さんも楽しめるのではないでしょうか。この場合は、研究室の協力を得て行うことで、上下の繋がりが生まれることもメリットです。

学生委員さんには、委員間の交流、そして学生さんと応化会委員会との橋渡しを是非お願いします。では次に、「次世代の情報基盤の構築」について話題を移します。梅澤さん、具体的な課題はどのようなことですか。

梅澤(基) システム自体が古いので、ソフトも含めて変えていく必要があります。デジタルトランスフォーメーションに乗り遅れないように、次世代を担う若手主体で、今後の応化会のシステム改修を検討しています。また、議事録や活動記録、各支部の情報管理なども含めて、応化会の情報を一元管理する場所を設定し、年代や担当が変わっても記録を見られるようにしていきます。会員名簿情報はこれまでの事務局内での管理から、クラウド上に置き個人がアクセスできる管理に変える必要があります。これらの具体的な方法、コストを含めて検討していきます。

広報委員会に関する課題はどのようなことでしょうか。

佐藤(広) 次世代の新ホームページの構築ができるまで、今後2~3年の間、現行のホームページを滞りなく維持管理できるように対応していきます。現在、ホームページの管理は退職された先輩に担っていただいていますので、若手にも管理業務を分担、共有できるようにすることが課題です。

交流委員会に関連して、次世代情報基盤の構築がもたらす会員へのメリットをお聞かせください。

椎名(交) 名簿管理の改善は、会員の情報へのアクセス向上、イベントなどへの参加しやすさに繋がることが期待できます。いくら良い企画があっても、会員に伝わらなければ意味がありませんので、応化会活動の共有や、情報管理がスムーズになるのは、交流委員会としてもありがたいです。

では次に、応化会100周年記念行事に向けて、各委員会の準備状況についておうかがいします。

梅澤(基) 100周年記念行事への参加呼びかけを行うための、会員の情報収集、名簿の整備が重要と考えています。応化卒業生と繋がる様々なルート開拓が必要で、各企業の応化OB/OGや各世代の同窓会に合わせた情報発信を検討しています。

椎名(交) 100周年記念イベントの目的は、応化会の将来像を明らかにしていくことです。企画としては、田中愛治総長のご講演と、若手を含めたディスカッションなどを計画、検討しています。2023年の式典、宴会に多くの会員の皆様に参加していただき、「応化会にまた来たい、関わっていきたい」と感じていただけるイベントにしたいと考えています。そのためにも2022年から様々な発信を行い、それを通じて、皆様に興味を持って集まっていただき、100周年記念行事、そしてその後の活動も盛り上げていければと思います。

佐藤(広) 広報委員会では100周年記念誌の作成という役割があります。主要テーマに『次世代の応化会はどうあるべきか』を掲げて、執筆者の選定、「世代間の交流」の企画、また記念行事当日の報告記事を作成します。また、各研究室等に散らばっている写真やデータなどの情報のアーカイブ作成を進める予定です。2017年に応用化学科は創立100周年を迎えました。その記念事業に関連した情報も応化会100周年記念事業に継承していきます。

では最後に、委員長から会員の皆様へのメッセージをお願いします。

梅澤(基) 人生100年時代になり、会社・家庭の他にも、第2第3のキャリアを考える際に、どこのコミュニティに属しているかが大きく影響するように思います。応化会がその選択肢のひとつになり、それがきっかけで世界が開けたり、何かヒントを得てビジネスに繋がったり、新しい交流グループができたりしたらよいと思っています。応化会のイベントには、幅広い年齢層・知識・経験のOB/OGが多数参加されます。いろいろな方と出会い、話し、様々な見方、考え方に触れることで、自分の中の引き出しが増えることと思います。是非、応化会活動・委員会活動に参加してみて下さい。

椎名(交) 応化会は会員の皆様の会費によって運営されていますので、交流委員会は皆様に、興味を持って参加し楽しんでいただけるイベントを開催できるよう活動しています。しかし、イベントを盛り上げ、応化会を発展させるためには、皆様の積極的な参加とご意見、ご感想が必要です。できるだけ参加しやすく、会員同士も話しやすい、そんなイベントを考えていきたいと思いますので、是非ご参加いただき、卒業生、在校生、先生方との交流を深めていただければと思います。交流委員会で活動してみたい方は、お声かけください。

佐藤(広) 応化会活動への参画によって、それまでと異なる世代、業種、個性、才能を持った方々と、出会い交流ができますし、大学の先生や学生さんとも結びつきができます。このようなご縁は、私自身にとっての大きな財産となっています。会社にいるだけでは、こんな機会はなかなかありません。皆様にも是非応化会の活動に参加していだき、新しい交流を始めていただきたいと思います。

【おわりに】

加来(広) 大学の中でもいろいろな変化があり、時代の流れが積み増さなり歴史になるので、応化会の活動が、懐かしい感覚で世代を超えてコミュニケーションできる場になるとよいと思います。今は新しい委員長になり、委員会同士の交流も活発になっており、新しい時代を作っていくためにも、お互いに連携がしやすく良い状況にあると思います。今後の応化会活動も、このようなワセダらしい強みを活かしていけたら良いと思いました。今日は皆様ありがとうございました。

インタビュー後記:

OBとの初めての交流でしたが、ありがたい良いお話を聞けました。これまで応化会に参加したことのない周りの人にも勧めていきたいと思います。森岡(学)

今までこんなに応化会について考えたことがなかったので、良い機会になりましたし、皆さんのいろいろな意見も聞けて今後のためになりました。これからもいろいろな活動に参加したいです。寺島(学)

100周年という大きな節目に、応化会の未来を描く大切な時期にいることが実感できるインタビューとなりました。これを機に、多くの会員の皆様との新たな交流が始まりますことを祈念しております。原田(広)

2021-12-24

長瀬産業株式会社(更新掲載)

日本パーカライジング㈱(更新掲載)

2021-12-16

JSR株式会社(更新掲載)

2021-12-05

凸版印刷株式会社(更新掲載)

2021-11-30

共同印刷株式会社(更新掲載)

2021-11-23

サカタインクス株式会社(更新掲載)

2021-11-16

富士フイルム株式会社(再更新掲載)

2021-11-10

日鉄ケミカル&マテリアル株式会社(更新掲載)

2021-11-09

大日本印刷株式会社(更新掲載)

2021-11-05

日産化学株式会社(更新掲載)

2021-11-04

三菱マテリアル株式会社 (更新掲載)

2021-11-03

エリーパワー株式会社 (更新掲載)

昭和電工株式会社 (更新掲載)

株式会社 タイカ (更新掲載)

2021-11-01

旭化成株式会社 (更新掲載)

株式会社 ADEKA (更新掲載)

ENEOS株式会社 (更新掲載)

NOK株式会社 (更新掲載)

オー・ジー株式会社 (更新掲載)

信越化学工業株式会社 (更新掲載)

JFEエンジニアリング株式会社(更新掲載)

JFEケミカル株式会社(更新掲載)

スズキ株式会社(更新掲載)

株式会社 タイカ(更新掲載)

蝶理株式会社(更新掲載)

DIC株式会社(更新掲載)

デンカ株式会社(更新掲載)

東ソー株式会社(新規掲載)

東レ株式会社(更新掲載)

日鉄鉱業株式会社(更新掲載)

ニチレキ株式会社(更新掲載)

日本製鉄株式会社(更新掲載)

株式会社ノリタケカンパニーリミテド(更新掲載)

富士フイルム株式会社(更新掲載)

株式会社 ブリヂストン(更新掲載)

古河電気工業株式会社(更新掲載)

株式会社 前川製作所(更新掲載)

三菱ケミカル株式会社(更新掲載)

明治グループ((株)明治・Meiji Seika ファルマ(株)(更新掲載)

12月4日(土)にオンラインにて第7回学生企画フォーラムが開催されました。本会は学生が学生のために企画・運営を行うフォーラムです。

今回は富士フイルム株式会社のご協力のもと3名の社員の方にご講演いただきました。

第7回学生企画フォーラム の学生HP ⇒ 詳細はこちら

開催日 : 2021年11月20日 15:00-17:15

会場 : 西早稲田キャンパス 52-302ほか(オンライン併用)

本年より企業が求める人材像については若手会員を中心とした企画に移行している。

今回は若手会員定期交流会とのジョイントイベントということで総勢50名の参加者となった。

(内訳:B1:8名、B2:6名、B3:9名、B4:2名、M1:5名、M2:3名、卒業生10名、応化会各委員会等によるオンライン参加7名)

なお学生ホームページには学生会員からの報告が掲載されている ⇒ こちら

開会の挨拶

開会に先立ち、下村啓副会長より下記の挨拶があった。

開会の挨拶 下村啓副会長

これまでに和田先生が中心になって進めてきましたこの「企業の求める人材像」の会ですが、今年は応化会の若手の皆様と学生の方々が新しい企画を考えてくれました。感謝申し上げます。

さて早稲田応用科学会は今から1年半後の2023年5月に100周年の節目を迎えます。私たちはこの100周年を機会に次世代に向けた応化会活動に多くの皆さんの力を結集させようとしています。

次の100年に向け応化会が早稲田大学はもとより、日本・世界の発展に貢献する活動を行い、その活動と共に会員の皆さんの参画が呼び起こさせるようにしたい。

この次世代に向けた応化会活動には今日ここに参加されている若手会員、学生の皆さんの行動が不可欠です。次世代のあるべき姿を指し示すのは皆さまであろう、又そうあるべきだと思います。本日の会もそのような趣旨に沿ったものと思います私たちは皆様の活動を支援しつつともに次の世代に進んでいきたいと考えています。今日の会の取り組みが次世代への第一歩となることを祈念して私の挨拶といたします。

テーマ:ストラテジー時代に求められる様々なリーダーシップの視点

イントロダクション

リーダーシップ論について劉 雲龍さん(新56、酒井・小堀研。三菱ケミカル株式会社、早稲田大学大学院商学研究科・博士後期課程商学専攻)より、説明があった.

今回のワークショップの前提としてリーダーシップとして持っているイメージをキーワードからピックアップしてディスカッションにつなげている。リーダーシップに関して画一的な正解は存在しないため、種々のリーダーシップについての考え方を共有、議論することで理解を深めることが出来るが、共通項として周囲との「関係性」重視であることがあげられる。

リーダーシップ論については、1940年代から米国などで論じられており、1990年代以降は、変化、影響、動機づけの3要素を兼ね備えるなどの提示もされているが、学術的な定義は未だに完全には定まっておらず、時代とともに変化し、進化していることをその研究の変遷とともに説明があった。

早稲田大学においても、卒業生が様々なリーダーシップモデルや、リーダーシップに関する持論等を提唱しているが、リーダーシップを発揮する行動規範として目標設定・共有、率先垂範、相互支援を通じたリーダーシップを発揮するための必要な要素についても言及された。

ワークショップ

今回のワークショップ参加者に対して事前に自己分析を実施した。コントローラー型、プロモーター型、アナライザー型、サポーター型にそれぞれカテゴリー分けし(以下参照)、以下のテーマについてOBチームも含めて5グループにてディスカッションを行った。

グループ内での議論に際し、参加者それぞれに役割分担を設定しそれぞれのスタイルでのリーダーシップを体感できるように配慮されている:

リーダーシップスタイル:

先駆者スタイル:チームの成果を高めるために、他の人 に取ってほしい行動をまず自分が取る、また、まわりから批判されそうなアイディアでも提案してみる

司会者スタイル:チームメンバーに話しを振ることでチームメンバーのアイディアを引き出し、話してもらうことでメンバーの 魅力を引き出す

航海士スタイル:チームの議論の方向性を決め、議論が脱線した場合に話しを戻す

補強者スタイル:チームが必要とする支援を行い、地味ではあっても重要なサポート役を担う

応援者スタイル:チームメンバーを精神的に支援、そのたゆまぬ努力を積極的に応援する

提案者スタイル:議論に必要と思えるアイディアを積極的に出し、成果に近づくように様々な視点から提案を行う

議論した内容はパワーポイント(最大5枚)に纏め、各グループの持ち時間6分の中で3分説明、2分質疑応答、1分纏め・振り返りの役割分担を設定した上でプレゼンテーションするスタイルを取り参加者全員に対して共有を行った。

参加者からは「環境問題について」応化会関係者に限定せず、環境省などのプロフェショナル領域から広く講師を招聘して充実した議論を実施する、「将来設計」としての社会保障や資産形成などについてのナレッジインプット、「就職活動に向けた講義」として進路決定の様々な選択肢に対して企業の取り組みや交渉術などそれぞれ有用な知見を共有して頂く、「化学業界におけるデータサイエンスの活用」としてあらゆる文化でDX活用の事例としてビッグデータの取り扱いと具体的な化学領域への反映について、など様々な検討内容が紹介された。

まとめ

劉さんから早稲田大学と東京工業大学におけるディプロマポリシーの紹介および実行軸・思考軸を基調とした将来設計(1枚の未来地図)をを作っていったらどうかとの提案があった。今回はSTEP1として目標設定をテーマとしてグループワークし、次はSTEP2としての自己認識について理解を深めていければよいと考えている。

また、戦略力についてもあわせて説明があり、方法論としての戦略力ではなく自己にその力を付けるために道筋として備えておくべき力について紹介があった。

今回のグループワークについて最後に北村さん(B1)より、自分の気がつかない能力の使い分けの必要性と経験知の必要性、自主性とメタ認知についても意識の重要性を認識したとの感想が述べられた。

開会の挨拶

橋本副会長より以下の閉会の挨拶があった。

充実したディスカッションが出来ていた様に思います。リーダーシップは必ずしもチームだけでなく自分自身のマネジメントにおいても重要です。自分の実現すべき姿(Vision)、使命(Mission)や大切にする事(Value)を設定して自分をリードすることがまず出発点です。自分自身に対する優れたリーダーは、チームや組織においても優れたリーダーになります。特に海外の人がメンバーのチームをリードするような場合には、日本人同士のような阿吽の呼吸が効かないので、初めにチームとしてのこの三つ(Vision,Mission,Value)をクリアにして明示的に共有し、問題が起こった時にはここに立ち帰ってすり合わせをして、メンバーの納得のもとでチームをリードすることが必要です。これから海外を含めリーダーシップを発揮して活躍する機会の多い若い人たちには是非これを意識して頑張っていただきたいと思います。この企画を計画し実現させて下さった学生委員会、若手部会の皆様に感謝致します。

今回の企画開催にあたり対応された事務局メンバー:

B1:磯貝、北村、B2:石崎、内藤、B3:近藤、高田、佐々木(淳)、B4:岡、M1:西尾、本村、LD2:疋野

卒業生:神守(新69)、政本(新68)、尾崎(新65)、大山(新64)、清川(新63)、守屋(新57)、劉(新56)

(報告:学生広報班、広報委員会 加来恭彦(新39))

2021年12月1日付で「応用化学会報 No.104 November 2021」を資料庫に収納しました。

入室するにはパスワードが必要です。(2021.12.01に新しいパスワードに変更しました。)

入室はこちらから ⇒ 資料庫入室

早稲田応用化学会事務局/広報委員会

第17回交流講演会を2021年11月13日(土)「ウインクあいち」にて開催しました。 最初に友野支部長より、中部支部の講演依頼に対してご快諾いただいた黒田一幸名誉教授への感謝の言葉と、先生のご略歴の紹介がありました。

黒田先生の講演「ナノ空間物質の化学」の要旨

ナノ空間物質の一つであるメソポーラスシリカは、孔径2-50nmの細孔が規則正しく並んだ多孔質シリカである。 一般の合成法としては界面活性剤のミセルを鋳型としてシリカを合成し、その後の焼成により有機物を除去することで、均一な細孔径のメソポーラスシリカが得られる。

我々には、加藤忠蔵研究室から受け継いだ、材料の熱分析技術があったため、世界に先駆けて層状ケイ酸塩からのメソポーラスシリカ合成法を発見し、その論文を発表することができた。 その後、1992年に発表された米国モービル社のメソポーラスシリカに関する重要な論文には我々の1990年の論文が引用されている。

メソポーラスシリカのナノ空間は、吸着材、触媒担体などの反応場のみならず医療、分離、エネルギー分野にも有用であると考えられる。

我々が発見した当時は数えるほどだったメソポーラス材料に関する論文は、いまでは世界で年間9000件も発表されている。

SDGsには、マテリアルの革新が不可欠である。 有機物と無機物の複合化というこれまでのハイブリッド材料だけでなく、空間の設計という概念を加えた新たな「ハイブリッド材料」が役に立つに違いない。

先生のユーモアあふれる興味深いお話を、参加者一同熱心に拝聴しました。 思い通りの実験結果が得られなくとも、「できませんでした」だけではだめで、何がどうなったかを考えることが重要だ、という先生のお言葉が印象に残りました。

黒田先生は、2021年より日本セラミックス協会の会長に就任されたそうです。 ご講演後、技術的な内容に加え現在の先生のライフスタイルに関する質問にも丁寧にお答えいただけました。

黒田先生は、2021年より日本セラミックス協会の会長に就任されたそうです。 ご講演後、技術的な内容に加え現在の先生のライフスタイルに関する質問にも丁寧にお答えいただけました。

コロナ感染防止のため、恒例の懇親会は開けませんでしたが、本当に久しぶりに対面で交流でき、参加者には満足していただけました。 その後、集合写真を撮り、研究室出身の山本理事から先生への謝辞と締めの挨拶でお開きとなりました。

参加者26名(敬称略)

堤正之(17回)、三島邦男(17回)、柿野滋(19回)、小林俊夫(19回)、友野博美(22回)、黒田一幸(24回)、木内一壽(24回)、浜名良三(29回)、鳥居良彦(29回)、服部雅幸(32回)、上宮成之(35回)、北岡諭(36回)、新村多加也(39回)、加藤克久(40回)、大高康裕(41回)、木村辰雄(44回)、浦田千尋(56回)、若林隆太郎(58回)、大西健太(62回)、山本瑛祐(63回)、永田皓也(64回)、斎藤翔平(64回)、村松佳祐(66回)、森ゆきの(66回)、山口真悠(67回)、齋藤由実(69回)

(文責 服部)

黒田先生の御略歴:

1974年早稲田大学理工学部応用化学科卒(新24回)

1979年同大学院博士課程修了工学博士(早稲田大学)

同年早大理工学部助手

1980-1981年 British Council Scholarship(英国アバディーン大学)、

1982年同専任講師

1984年同助教授

1989年同教授

2004年理工学術院教授、

2008-2010年ストックホルム大学, Affiliated Professor

2013年Ecole NormaleSupérieure de Chimie de Montpellier, Invited Professor

2017年パリ第6大学 Invited Professor

その他:

早稲田大学環境保全センター所長7年間

早稲田大学ナノ・ライフ創新研究機構長

東大をはじめとする多数の国立大学の非常勤講師歴任

国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)の研究主幹、研究総括ほか

日本学術振興会 学術システム研究センター専門委員

日本化学会理事、同関東支部長、同筆頭副会長

日本セラミックス協会理事、同副会長、2021年 6月より会長

日本化学連合副会長

International Mesostructured Materials Association会長

ゼオライト学会会長、日本粘土学会会長、日本ゾルゲル学会会長、私立大学環境保全協議会会長等歴任

受賞等:

1996年日本粘土学会賞、

2007年日本セラミックス協会学術賞・同論文賞、

2013年文部科学大臣表彰(研究部門)、

2013年錯体化学会貢献賞、

2015年日本化学会賞、

2015年Life Time Achievement Award(IMMA)、

2019年日本セラミックス協会フェロー表彰

2019年 Life Achievement Award (International Sol Gel Society (ISGS))、

2019年 ISGS Fellow、

2019年大隈記念学術賞

以上