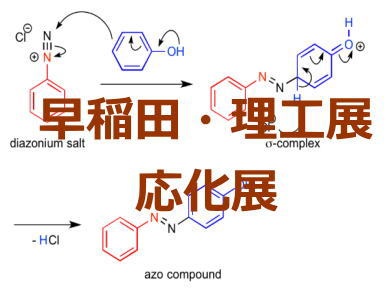

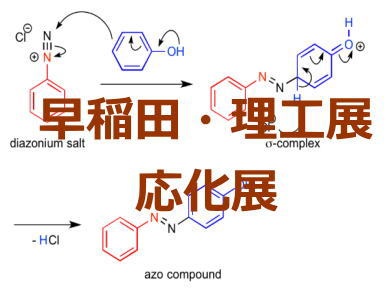

11月5, 6日の土日に渡って理工展が開催され、応化会学生委員会は展示や演示実験、屋台の出店を行う 応化展 として出展しました。

その記事が学生委員会HPに記事がアップされましたのでご報告いたします。 続きはこちら

11月5, 6日の土日に渡って理工展が開催され、応化会学生委員会は展示や演示実験、屋台の出店を行う 応化展 として出展しました。

その記事が学生委員会HPに記事がアップされましたのでご報告いたします。 続きはこちら

2022年度の応化展(理工展)は11月5日、6日の2日間に渡って天候にも恵まれて開催されました。入場制限も緩和され、連日多くの人で西早稲田キャンパスは通行制限が掛かるような場面もあり賑わいが戻ってきました。初日は教室側のペアレンツデーと重なっていたため、一部のスタッフも慌ただしい状況だった様です。

実験班

ケミカルライト、人工イクラ、芳香剤の3テーマに分かれて56号館502室(学生実験室)にてゲスト参加型の実演が行われました。

チーフ:竹本佳世さん

-準備に際して大変だったことは

昨年の人数制限の厳しい状況からの緩和で来場者が増えることが想定されたので、当初は人工イクラと芳香剤の2テーマで実施することを考えましたが、ケミカルライトを追加して体験実験(人工イクラ、芳香剤)に多くの方が同時に参加できるようにスペースを増やすなどの対応を検討したことです。

-実際の感触はいかがでしたか

初日は人数調整が思うようにいかず参加するスタッフのシフトの調整に苦慮しましたが2日目は初日からの修正もうまく回り多くの方に楽しんでいただけたのではないかと思います。

-シフトの話がありましたが、実験スペースを拡張するとスタッフも多く必要になりますが、どのように対応されましたか

新入生の歓迎会や女子会で学生委員の人数も増えていることが奏功して多くのスタッフに協力していただけたと思っています。

-今回の応化会の展示を受けて今後後輩たちに引き継いでいきたいことは

人気の高いテーマについて、楽しい実験実演企画を引き継いでもらえると嬉しいです。

-応化会からのサポートについてはどうですか

準備段階から慌ただしい日々が続いており、展示で配布する資料のコピーなどで応化会のサポートを頂けたことはとても有難かったです。

展示班

54号館B04教室(地下1階)にて、応用化学科の研究室紹介や大学のカリキュラムで使用される教科書や実験ノートの展示、及び有機溶媒の不要な界面活性剤、吸水性高分子の実演が行われました。

チーフ:元川龍之介さん

-今年の展示で特色を出してみようと考えたことは何ですか

個別相談ブースを設けて来場者の方からの質問を受けることを当初考えていましたが、臨機応変に対話していく手法を取り入れました。研究室紹介は簡単な提示ではなく研究室の詳細な内容や、研究室配属に当たってのプロセスをポスターにすることで具体化した展示になっていると思います。

-実際にやってみた感触はどうでしょうか

学外だけではなく今後研究室配属を経験する学部生にも自分の針路について深く知己を得る機会になったと思います。

-今後やってみたいと思うこと、後輩への期待は

研究室紹介はHPをもとに作成しましたが、研究室の教授や先輩方の話も伺いながら内容を充実させると、より分かりやすい内容になるのではないかと思います。

今回は研究室紹介など学術寄りの展示内容になっていますが、応用化学科を知っていただくもう一つの側面として学生生活にフォーカスした展示内容も面白いのではないかという話をスタッフとしていました。クラブ活動や遠方から通う学生の一日の様子など現実に沿った内容に生活感が表現出来るように思っています。

-チーフとして意識したことはありますか

来場者も学内のかたであったり、これから入学されるかた、父兄のかた、様々いらっしゃいます。それぞれにあった説明方法を取れるように工夫をすることを意識して、応化展の2日目には体現できるようになってきたと思います。

屋台

3年振りの再開で61号館脇のテントにて綿菓子の製造販売を実施しました。行列が途切れない人気店でスタッフは休む間もなく動き回る盛況な2日間になりました。

チーフ:白井亮太朗さん(左から2人目)

-屋台の再開は3年ぶりですが

今のスタッフの誰もが初めての経験の中、4月より構想を練って理工展事務局とも連絡を密に事務手続きを進めました。

-機材のレンタルなど含めて準備は大変だったのでは

屋台運営のためのサポートメンバーのシフトを組んだりと本番直前は慌ただしく動きましたが新入生のサポートもあり、初めて対面で作業する機会が多く作れたことが良い方向に進んだと思います。

-綿菓子の作成作業も手慣れたものになっているようですが

機械を持ち込んだあと少しだけ動作確認などする時間があったのですが、ほとんどはぶっつけ本番に近い形で動かしました。3年前の引継ぎ資料を参照しましたが、今年はそれよりもさらに来校される方が多く一生懸命やっている結果なのかなと感じています。

-苦労した点はありますか

屋台は一つのテントに入れる人数に制限(6名)があり、その中で作業しなければいけない制約があります。その中でも活気があるブースになってよかったです。

-チーフとしての感想はどうでしょう

引き受ける前は屋台の再開も不透明なところがありましたし、周囲からも心配されましたが、実際に再開が決まった後多くの方と話をする機会もあり、得難い経験が出来て今は嬉しい気持ちでいっぱいです。

(屋台前には長い行列が出来ており盛況ぶりが分かると思います)

(広報委員会 加来 恭彦)

応用化学科 卒業生・現役学生の皆様

平素よりお世話になっております。早稲田応用化学会・次世代共創委員会(以下、NACs)です。

NACs(Sustainable Community for Next Applied ChemistrieS)は主に応用化学科出身の若手OB/OGによって組織・運営されており、BBQ大会や、キャリア・デザイン支援などの企画も含め、年4回若手会員定期交流会を開催しています。

さて、人生100年と言われているような時代においては、自身のキャリア形成(≒生きること)に関し個人で早い段階から意識し、考えていく必要性が出てきました。このような社会変革と時代背景の中で、「何から始めていいかわからない」や、「漠然とした不安=もやもやを感じている」という声をいただくことが多くなったと感じており、NACsによる本イベントを開催することとなりました。

今回はキャリアについて考える上での大前提となる”自己理解”に焦点を当てたイベントです。20代~30代前半までの方にフォーカスした内容になっておりますが、学部生や修士・博士課程の大学院生もご興味があれば参加いただけます。

講師として国家資格であるキャリアコンサルタントの資格を持つ市場洋之氏(新42回)をお迎えし、講義・個人ワーク・グループワークを通して自己理解を深めていっていただきます。本イベントには事前課題があります。取り組んでいただいた方が深い理解に繋がりますが、取り組まなくても理解できる内容となっております。

NACs主催の事前企画(11/19、キャリアぶっちゃけトークの場1回目)や本企画等が、今後、皆さんのキャリア・デザインを考える上での一助になればと思います。

なお、本イベント後に別途有志による懇親会も、開催する予定です。そちらにも是非ご参加ください。

【企画詳細等】

・企画名:企業が求める人材像を超えて~次世代共創に向けてのキャリア戦略を考える~

・副題:どうせ働くのならば、少しでもスッキリとした気持ちで働きたい!!

・開催日時:2022年12月3日(土) 15:00~18:00

・会場:早稲田大学 西早稲田キャンパス 55N号館 1階 大会議室A分割(西側)

・対象者:卒業10年目までの応化OB/OGおよび学生

・参加費:無料(懇親会費は、別途連絡)

・内容(一部抜粋):自己理解の落とし穴、キャリアとは、キャリアプラトー、フロー理論、ジョブ・クラフティング、キャリアブレーキと外し方など

・参加登録及び事前アンケート:https://forms.gle/Rn8RCZvfMrfrGDNG8

・問い合わせ先:cloudy-go@toki.waseda.jp(NACs 上宇宿、神守、政本、劉)

皆様のご参加お待ちしております。

【早稲田応用化学会100周年記念事業】

https://waseda-oukakai.gr.jp/newhome/100nenjigyo_announce_potal/

【NACsビジョン&ミッション】

<ビジョン>

『競争・協奏・共創』~多様な繋がりを創造し、次世代に向けて共に輝こう!!~

・競争:切磋琢磨し、競争力のあるグローバル人材を輩出する。

・協奏:皆で集まり知恵を出しあう事でシナジー効果を生み出す。

・共創:未来社会の創造とイノベーションの創出に貢献する。

<基本ミッション>

◎ 世代を超えた交流。

◎ 若手卒業生支援。応化会の位置付け再定義:(卒業生にとって)第2もしくは第3の居場所(第1、第2は職場と家庭)。

◎ 学生支援。

早稲田応用化学会・NACs~次世代共創委員会~

2022年度早桜会講演会を2022年10月8日(土)に中央電気倶楽部で実施いたしました。今回の講師には大宮理先生(河合塾講師)をお迎えし、「大学入試から見る化学」という演題でご講演して頂きました。

18歳人口が年々減少する中、予備校業界は厳しい立場におかれており、暗記主義的な教育が化学嫌いを量産しているという現状を冒頭話されておりました。現代社会の高校生は昔と比べて物に触れる機会がどうしても減少し、物質観が希薄になる中、複雑な化学式や計算が先行し知識の順番が逆になっているということもお話しされていました。大学進学を果たすうえではまず大学入試を突破する必要があり、学生は当然その対策をするので結局の所、大学入試の問題が高校生の勉強の方向性を決めます。したがって、大学入試の問題は教訓的、教育的な観点が大事です。大宮先生は入試問題は、あいまいな問題や暗記主義的な問題ではなく、役に立つ化学の視点を問うような問題が良いとお話しされていました。

実際に近年の大学入試の問題も紹介して頂きましたが、非常に難しい問題、処理量の多い問題がたくさん出題されていると感じました。教科書の内容が改定され、エンタルピーやエントロピーを高校で教えるというのは驚きでしたが、現状も問題文の中でヒントを与えながら大学レベルの内容を問うような問題が出題されており、受験生も大変だと感じました。また、せっかく良い問題を出題しても問題が複雑すぎて時間内に処理出来ないことから飛ばされてしまい、あまり用をなさないという話もされており、分量が多すぎるというのもむしろ弊害になっている現状があります。

昨今の時代の流れで予備校でもオンライン化が進んでいます。しかし対面で授業を行い、実際に物に触れ、互いに議論する中で初めて理解が深まっていくこともたくさんあります。そういったことがだんだんと希薄になっているようにも思います。大学入試の問題を皮切りに、日本の教育問題にまで踏み込んだ深い議論がなされ、質疑応答も活発に行われて有意義な時間となりました。久しぶりの対面開催であり、web開催時より幾分か議論が活発だったように思います。講師を務めてくださった大宮先生に改めて感謝の意を表し、今回の報告とさせて頂きます。

(文責:三品)

【出席者(12名)】

井上征四郎(新12) ,津田實(新7),市橋宏(新17),田中航次(新17),岡野泰則(新33),斎藤幸一(新33), 和田昭英(新34), 脇田克也(新36), 數田昭典(新51), 澤村健一(新53), 原敬(新36),三品建吾(新59)(議事録)

大学側の教育行事として、応化学生に対し学部1、2年生を対象に、工場・研究所・企業施設見学を催行し、企業の製造、生産管理、研究開発等の実態を学ばせ、今後の勉学への動機付けを行うことを目的とします。

本企画の主管は教室で、交流委員会が支援をしています。

従来、開催時期は夏休み中の後半の平日とし、先生が引率、交流委員は同伴として西早稲田キャンパスからバスを利用し、日帰りで往復可能な地区の工場・研究所および企業施設を見学してきました。

新型コロナウィルス感染拡大により対面方式での工場・研究所および企業施設見学が実施できない状況が続いており、昨年同様リモートツールを利用した企業訪問を行いました。

【日程】 2022年9月20日(火) 13時30分~16時00分

【リモートツール】 Zoom

【訪問先】 花王(株)和歌山工場内・花王エコラボミュージアム

【参加学生】対象:応用化学科学部1年生、学部2年生の希望者

学部1年生:11名、学部2年生:10名、合計21名

【引率】 梅野 太輔 教授、須賀 健雄 准教授、下嶋 敦 教授、合計3名

【同伴交流委員(Zoom操作、進行担当)】椎名 聡 交流委員長(新36、日本航空)、合計1名

【花王】 研究開発部門 人財開発部 田村 辰仙 様、曽我 聡子 様

花王エコラボミュージアム 細川 泰徳 花王エコラボミュージアム館長

麻田 貴広マネジャー(花王エコラボミュージアム担当)

松田 幸子 様、高橋 雄一 様、梶 敦彦 様

サニタリー研究所(栃木事業所)

安藤 英悟 様(新66:西出、小柳津、須賀研、2018年入社)

辻村 織恵 様(新65:西出、小柳津、須賀研、2017年入社)

スキンケア研究所(栃木事業所)陶山 優 様(新65:細川研、2017年入社)

住所 〒640-8580 和歌山県和歌山市湊1334 花王株式会社 和歌山工場内 TEL: 073-426-1285

【花王エコラボミュージアム・ホームページより引用】

https://www.kao.com/jp/corporate/about/tour/museum-tour/eco-museum/

“いっしょにeco”を知る、体験する――

地球環境と花王のエコ技術の情報発信ミュージアム

花王の製品は、ほとんどが毎日のくらしの中で使うものです。だから、花王は、環境に配慮したモノづくりをめざして、原材料選びから、ごみに出すまでのすべてをエコロジー視点で考える、“いっしょにeco”に取り組んでいます。

その一環として、先端のエコ技術を体験していただくために開設したのが、「花王エコラボミュージアム」です。

アタマ・カラダ・ココロを刺激する展示や映像、体験プログラムによって、地球環境のいまや、花王のエコ技術に触れてみませんか?

「花王エコラボミュージアム」での経験や知識をご家庭に持ち帰り、身近なくらしの中で生かしていただけることを願っています。

13:30~13:40 オープニング

13:40~15:00 花王エコラボミュージアム見学・Q&A

15:00~15:05 休憩

15:05~15:55 OB/OG懇談会(ブレークアウトセッション 3回)

15:55~16:00 クロージング

【第1部】 花王エコラボミュージアム見学・Q&A

1942年に設立したグループ最大の研究・生産拠点で、シャンプー、リンス、衣料用洗剤と言った家庭用製品から多種多様な工業用製品まで生産する和歌山工場内のエコテクノロジーリサーチセンター1階にある『花王エコラボミュージアム』からZoomによるライブ配信を行い、参加学生と双方向のコミュニケーションをとりながら見学が行われました。

花王の歴史、研究開発部門の説明に続き、1887年の創業以来、「よきモノづくり」を愚直なまでに追求し、暮らしに変化を提供し続ける企業として、花王ESG戦略「Kirei Lifestyle Plan」 に沿った地球環境や社会に配慮した取り組みについて、「地球環境問題」「原材料」「製造工程」「輸送、販売」「製品の使用」「再利用、廃棄」の展示ブースや映像を通じてわかりやすく説明がなされました。

界面活性剤製造における先端のエコ技術など応用化学科の学生にとって興味深い内容も含まれ、原材料選びから、ごみに出すまでの製品のライフサイクルにおけるさまざまな取り組みを理解することが出来ました。

花王エコラボミュージアム

◎ 全体的な見学会の感想、環境問題など印象に残った事について

・ 製品のライフサイクルにおいて消費者が使用する時に最もCO2が排出されるため、それを減らす商品開発に取り組んでいるという話が印象に残った。一方で詰め替え用の購入や水をこまめに止めるといった自分たちの意識で排出量を減らすことも可能である。そういう所で私たちも意識的に排出量を減らす取り組みに協力していくのも大切だと感じた。

・ 花王は家庭用製品事業のイメージが強く、その他にも多様な工業用製品の製造や研究が行われている事を知ることが出来た。

・ 自社の歴史や商品を伝えるためだけでなく、環境問題を可視化できる展示方法が良かった。

・ 花王製品と環境にも配慮したものづくりについて全体像をバランス良く説明してもらえた。原材料から廃棄までトータルに考えているのが理解できた。

【第2部】 OB/OG懇談会(ブレークアウトセッション 3回)

花王の研究開発部門で活躍している応用化学科OB/OGに自己紹介・業務内容をご説明いただいた後、Zoomブレークアウトルームで3グループに分けて懇談会を行った。 参加学生からの下記の質問を中心に、OB/OG懇談会を実施しました。

・ 学校で勉強した知識の活かし方

・ 学生時代にしておいた方が良いこと

・ 学生時代に取り組んだこと

・ 就職の考え方や準備について

・ 博士の活躍の場について

◎ OB/OG懇談会での感想や今後の学業・研究生活へ受けた影響について

・ 大学での研究がさまざまなところで活かされると聞いて、一つ一つの実験を大切にしようと思った。

・ 今後はデータサイエンスも必須だと知り、勉強の意欲が湧いた。

・ 学生時代に幅広く学習・経験することが大事で、会社に入ってから新たに学ぶことも多い事を知った。

・ 実際に現場で働く人の声を聞く、貴重な機会だった。

・ 学部卒での就職を考えていたが、研究職で活躍している先輩方をみて大学院進学を検討しようと思った。

「花王エコラボミュージアム」の施設は素晴らしく、またリモート見学でありながら現地で見学しているかの様にカメラワークを駆使しながら映像も取り入れたプレゼンテーションがなされ、各ブース担当の社員の皆さまも応用化学科の学生に合わせたご説明で大変理解しやすい内容でした。ご準備頂いた花王の皆様の “よきモノづくり” の精神がとても感じられました。

また、花王で活躍される応用化学科OB/OGの皆さまも、参加した学生にとって今後の勉学へのヒントとなるように自己紹介や業務内容について簡潔にお話しされ、懇談会では短い時間でしたが学生の質問に丁寧にご対応いただきました。

この様な貴重な機会に参加学生が21名と少なかったことは残念でしたが、参加した学生にとって興味深い場になったと思われます。

今回ご協力くださいました 花王株式会社様 には、この場を借りて深く御礼申し上げます。

花王エコラボミュージアム見学後の集合写真

以上

(報告:広報学生委員 原田 拳太、小川祐輝、交流委員会 椎名 聡)

2022年9月21日(水)に行われました生命医科学科×応用化学科コラボ企画「早稲田2化学科間交流会」について学生委員会HPに記事がアップされましたのでご報告いたします。 続きはこちら

2022年9月8日(木)に行われました夏合宿代替企画について学生委員会HPに記事がアップされましたのでご報告いたします。 続きはこちら

2022年8月27日:15:00-17:00

西早稲田キャンパス、61号館102B教室

講師:市場有子さん、福所しのぶさん

【目的】自分らしいキャリアを踏み出すきっかけを作ること

【ゴール】今必要とされるキャリアの考え方を知ること、自分の持つ価値観や強みを知ること

【概要】

人生100年時代、VUCAと言われる不確定な現代、長らく続いた年功序列や終身雇用といった日本型雇用は終焉を迎えようとしています。いつ何が起きてもおかしくない世の中では、所属する組織は成長の舞台であると考え、自分自身のキャリアを蓄積ことが何よりも重要とされています。一方で、理系の専門知識を持つ若手研究員は、その専門性の高さが強みとなりますが、社会人となって数年たつと、長期的キャリア形成やプライベートと仕事のバランスに戸惑う場面も見られます。今回のセミナーでは、理系×キャリアコンサルタントの我々から、社会に出る前に知っておいた方が良いキャリアの知識をお伝えし、ワークを通して自分らしいキャリアを踏み出すきっかけをご提供できればと思います。

1.ミニセミナー「人生100年時代のキャリア形成について」

日本人の8割がキャリアの迷子になっているという現状があり、迷うことは普通だが、どういうキャリアが求められているのか、どう考えるのかを知っていくことは重要。

現状の説明

VUCA(= Volatility(変動性),Uncertainty(不確実性),Complexity(複雑性),Ambiguity(曖昧性))の時代、人生100年時代、長期のキャリア形成:

経団連に所属する企業トップからも終身雇用の終焉を示唆する時代に来ている。これまではキャリアは一つの組織で昇進するための過程だったが、現在は能力を蓄積していく過程で組織は経験を与えてくれる場になっている。組織、昇進権力、地位給料(伝統的キャリア)から個人、自由・成長、心理的成功(自律的キャリア)に代わってきているが、自律した従業員の増加を80%以上の企業が望んでいる(優秀な人材の定着や生産性向上を上回っている)。

続いて、キャリア自律度診断(15項目)を用いた説明(自律的人材の診断)を用いて、キャリアアップについてのアクションについて説明があった。

心理的成功:何を伸ばせばいいのか=アイデンティテイ(自分らしさ)×アダプタビリティ(社会への適用)

これを伸ばすために3つの社会関係資本が重要(①ビジネス資本=スキル、資格・語学、経験,②社会関係資本=コミュニティ、プロボノ・副業、スクール・セミナー,③経済資本)

実際に自立度を伸ばすために、今の自分を知り、目標設定をしたときの現状からのGAPを認識し行動計画を立てて(1-3年)、実行(3-5年)実施しキャリア蓄積していく:大事なポイントとして、今の状態と目標の両方が明確であること、そのために自己分析が重要になってくる。

2.様々なキャリアパスを知る

研究職のキャリアパス:

目標設定のために、ロールモデル(ああいう風になりたい)を。そのために人付き合いが重要。

経験上、周りの支援を活用すること:育児と仕事の両立

ライフラインチャートで一定してプラスに振れている人は少ない=悩みはあるのが当たり前=長期的視点で見る

理系の活躍場面:

研究所内では、基礎研究、開発研究、生産研究といったカテゴリーがあるので、自分の興味に応じて選ぶと良い。

研究所外にも理系が活躍できる場面は沢山ある。例えば、

法務、事業部・経営企画

品質保証、知的財産

お客様センター、広報など。

活躍場面は多岐にわたるので選択肢を広く考えておくのがよい。

目標を決める上でロールモデルを定めることがオススメだが、1人に決めることは難しい。家族との過ごし方、余暇の過ごし方、コミュニティとの付き合い方、など多様な人との会話の中からロールパーツを集め、自分なりのロールモデルを形成することが良い。

研究職以外のキャリアパス

出産・育児における負荷は研究職、非研究職ともに同じで研究職以外の例として弁理士の事例について説明があった。博士課程に在学していた2000年頃は、博士号取得者のほとんどがアカデミック研究者を目指すという状況であった。しかし、博士課程なかばで、クリエイティブさへの疑念、ポスドク1万人計画、将来的な家庭との両立など、進路についての悩みが生じた。そんな時期に米国大学内のベンチャー企業でのインターンに参加し、知的財産の重要性を認識したことが転機となった。弁理士や知的財産関係の仕事は、自ら研究を行うことはないものの、身に着けた科学知識を生かしつつ、最先端技術へのサポートができるという点が魅力であると感じている。

転機の乗り越え方についてのヒントについて:

転機は大なり小なり誰にでも必ずくる。大切なのは転機を避けることではなく、乗り越え方を学んでおくこと。

個人のキャリアの8割は予想しない偶発的な出来事によるとのキャリア理論もある。この偶然の出来事をチャンスに変える5つの行動指針として、好奇心、持続性、柔軟性、楽観性、冒険心の重要性について提唱されている。

上記の中でも特に好奇心に関しては日頃からの取り組みが大切と感じており、好奇心から取り組んだことはそれだけで人生を豊かにしてくれるし、一見仕事に関係ないように見えていたことも長期スパンで形になってくることもある。

グループディスカッション

1.個人ワーク

テーマは、「社会人基礎力から考えるあなたのキャリアビジョン」

社会人基礎力は、経済産業省が定義する「職場や実社会で多様な人々と仕事していくために必要な基礎力で、

前に踏み出す力(action) 主体性、働きかけ力、実行力

考え抜く力(Thinking):課題発見力、計画力、想像力

チームで働く力(Teamwork):発信力、傾聴力、柔軟性、状況把握力、規律性、ストレスコントロール力

の3分野12要素で構成されている。ワークではこれらの3分野12要素を題材に、働くうえで最も重要と考えるもの、現時点で最も得意と感じているもの、今後伸ばしていきたいものをピックアップしその理由についても書き出したうえでグループディスカッションを実施した。

2.グループディスカッション

グループディスカッションを通じて、メンバーの能力要素に気がついたものを共有し気づきにつなげる。

3.全体シェア

主体性が得意な人たちだけでも社会は回るのだろうかを考慮しバランスも含めてチームワークへの反映が重要と感じた、アクションとチームワークを得意とするメンバーで構成されていたが、アクションを起こした後共同性を持たないと話が進まない、アクションを重要視しているメンバーが多かったなどの意見が出された。

技術力や知識の深さだけでなくコミュニケーション力・人間力も重要(特にチームワークについては6要素もあるので)

重要と思うもの=価値観

特異なもの=強み・アピールポイント

伸ばしていきたい=伸びしろ・意欲

これを知ることがキャリアビジョンの明確化につながり、自律的キャリアの第一歩になる。

グループワークは、自分の考え方を明らかにして考えを深め、他人の見方も知り、フィードバックによる気づきを客観的に理解できるメリットがある。自己理解や他社との対話の中でキャリアビジョンが深化する。

Q&A:

転機の探し方について:偶然の要素が多いが、「このままでいいのか、自分はどうありたいのか?」という問いやビジョンを持っているかどうかが、偶然をチャンスとしてキャッチできる気づきに繋がっているように思います。意識したものを探しに行くという意識があると気づきもしやすい。

終身雇用についての考え方について:転職についてはネガティブな考え方が多かったがこの数年社会変化が大きい。これに気付いている人と気づいていない人の差が大きい。気づきと状況変化をチャンスと捉えることは重要。そこから自分をどう成長させるかを考えること。

成長の考え方について:これが自分の成長につながったポイント、会社が求めることに近づけたかは一つの指標、目標設定に対する意識を明確に理解してそこに近づけているかを考える:生産だと効率性、イノベーションだと経営学やマーケティング、オープンイノベーションなどが指標になったりする。業務のバリエーションがない場合に効率性を意識するなど。目に見えやすい指標にすることも重要

報告:学生委員会 (岡 順也)、 広報委員会 (加来 恭彦)