講演者 :山本康雄氏 タカハタプレシジョン株式会社 代表取締役社長(CEO)

演題 :『未来を見据えビジョンを持って挑む』

副題 :「必ずしも答えがあるとは限らない世界へ向けて」

講演期日:2019年11月16日(土)

講演会場:西早稲田キャンパス 52号館302教室

講演時間:16:30~17:45

懇親会 :18:00~19:15(56号館 地下1階 理工カフェテリア)

講演者略歴

- 1988年03月 理工学部 応用化学科 卒業(新制38回、長谷川研究室)

- 1988年04月 三井物産株式会社 入社

- 2001年12月 三井物産株式会社 退社

- 2002年01月 高畑精工株式会社 入社

- 2003年06月 高畑精工株式会社 社長就任

- 2010年 社名を「高畑精工株式会社」から「タカハタプレシジョン株式会社」に変更

講演の概要

講演に先立ち、椎名交流委員長の開会宣言、西出会長の講師紹介、椎名交流委員長の講師略歴紹介を受けて山本社長が登壇し、講演の機会を与えて下さった西出会長への謝辞が述べられた後、講演が始まりました。

*参加者;教員・OB/OG・講演会関係者44名、学生36名、合計80名

椎名交流委員長の開会宣言 西出会長の講師紹介

<始めに>

*講演を引き受けた経緯について

山梨県にはタカハタプレシジョンの工場がありますが、同じ県内にある山梨大学の宮武先生と知り合う機会が有りました。そして、宮武先生が研究していることを物にする過程で困っていることがあるとお聞きし、それでは一緒にそれをやりましょうということになりました。そのため宮武先生の恩師である西出先生のところへお邪魔したり、本間先生とのお付き合いも始まりました。そのような折、今回の講演の依頼を受けました。

山本康雄社長

*講演の演題設定の経緯について

私から講演内容を一方的に決めるのではなく、学生委員と十分にコミュニケーションを取った上で決めました。

*長谷川先生のご逝去(2019年9月)に関して

恩師の長谷川先生の訃報に接し思い出したのですが、当時実験に失敗してドラフトを破損した際、激高された先生から叱責を受けた後「出世して返せ」と言われたことがありました。今日は少しその恩返しが出来ればと思っています。

講演の前半は私がこれまで行ってきたことや会社の紹介をします。

講演の後半はこれから巣立っていく学生の皆さんに少しでも役に立てれば、と思っていることをお話しします。

<講演の前半>

*1988年に入社した三井物産での経験

同期入社130名のうち30名が理科系で、そのうち6名がそれぞれ学科の異なる早大理工学部出身でした。

入社して3年間の大阪勤務の後、海外研修のためドイツのミュンヘン大学に聴講生として2年間留学しました。そこで学んだのは日本人のメンタリティのデメリットです。授業形態は世界各国の学生が参加しているグループディスカッションで、この中で発言しないと完全に孤立してしまいます。外に出るといかに自分の意見を述べる力、自分の存在感を出すことが大事であるかが分かりました。

それからドイツの事務所に勤務した後本社に戻り、機能化学品を扱う部門に配属されました。シリコンバレー、台湾、上海、シンガポールを往復し、半導体材料、液晶材料関連のビジネス化にチャレンジせよとの指示を受け、これらの活動を通してベンチャー企業のメンバー個人個人の大きなエネルギーを感じ取ることが出来ました。

この部署では半導体・液晶関連以外にエンジニアリングプラスティックも扱っており、この時お付き合いのあった会社の1つが高畑精工でした。そして縁あって三井物産から高畑精工に移りました。人生の大決断でした。今から思えばこの大決断を後押ししたのはチャレンジスピリットであったと思います。

移った当初言われたのは、この高畑精工を思いっきり変えてみてくれ、ということでした。高畑精工は精密成形技術において国内トップクラスの技術を持っており、これを武器に最初の海外進出先として決めたアメリカに打って出ることにしました。事業分野としては将来性が見込める自動車関連部品を選定し、その後世界各国に進出しました。

山本社長

*Company Profile(会社案内パンフレットを用いての説明)

・表紙「CHALLENGE TECHNOLOGY INSPIRE INNOVATION」

これを会社の基本的なMentalityとして置きました。

・P.2~3 4 Core Values

タカハタプレシジョンという会社の価値をここに打ち出しました。

#1 人財

モノづくりは、人づくり。人こそ財産であるというこだわりから、「人材」ではなく「人財」という漢字を使いました。

#2 総合力

端的に言えば「垣根を取る」ということです。私が以前勤務していた会社の場合、多くの関連部門の審査を経て稟議書が承認されるまでに3カ月以上を要しました。大企業ではこういうデメリットがあります。私の会社では管理系の職場の人数は極力減らし、工場や研究系の職場に多くの人を投入してこういうデメリットを無くすように努めています。

#3 対応力

#2の総合力とリンクしますが、パンフレットにある「お客様のニーズに的確、柔軟、そして迅速にお応えする」には「垣根を取る」ことが必要です。そして「物事には正解が無い」ことを知る必要があります。特定のビジネスの世界において「決める」ということは、いくつかの選択肢の中から「選ぶ」ということですが、考え抜いて選んだ選択肢を採用してもうまくいかないことがあります。それは時間と共に状況が変化するからです。迅速な対応力によりこの変化に立ち向かわなければなりません。この迅速な対応力を実現するため、私の会社では多様化の象徴として役員の多国籍化且つ複数女性役員の登用をすることで議論の活発化を図っています。

対応策として予算とか経営計画を立てる場合、私が以前勤務していた会社では正確性が執拗に求められ、その結果長期間に亘り改訂に次ぐ改訂を強いられ、その間に外部の状況が変わってしまうということがありました。これからは正確性の追求より、覚悟・腹落ち・納得性といったことを重視し、方向性を決めたらそれに向かって集中し、外部環境に応じて柔軟に修正しながら進めることが重要と考えます。

このようなことを実行するために必要なもの、それは知性です。そのために勉強し、知識を増やし、考えて考察することを持続させて下さい。そして感性・五感を磨いて下さい。

#4 挑戦力

当社の製品の1つである水道メーターに関連して役所と付き合いがありますが、従来のメカ式水道メーターからスマートメーターに変える提案をしても、前例が無いとして逡巡されてしまいます。「前例が無い」から挑戦すべきという当社の姿勢に対しても、理解を得るのが難しいので、この分野で有力な競合他社がいないオーストラリアに進出しました。

・P.6~7 事業拠点

これらのページに記載しましたように世界各国に事業拠点を置いており、年間の3/4は海外出張しています。これだけ海外にいると複眼で世の中を見ることが出来るようになり、マスコミやニュースで報道されることは物事の片鱗に過ぎないことが分かります。従って、特に若い学生諸君に言いたいのは、今はひたすら勉強に励み、そして世の中に出たら少しでも外に出て下さいということです。自発的な行動によってその機会を掴んで下さい。私の場合失敗もしましたがそこから多くを学び、取り返して来ました。七転八起ということです。これを行うのは大企業にいては難しいかも知れません。従って自らの力で大きな成果を掴み取ろうと思ったら、大企業に入ったとしても一度外に出てみることを勧めます。大企業でしか得られないものもありますが、外に出て初めて得られるものもあります。失敗することもあるでしょうが、それを通じて視野を広げることが出来るのです。失敗に落胆せずそれに打ち勝つことにより大切な経験を得ることが出来ることを説いた大隈重信の言葉を、恥ずかしながら最近知りました。我々、特にビジネス世界にいる人間はこの言葉を肝に銘じる必要が有ると思います。

私の会社では人事評価において、若い研究・技術職の人に対してはどういう失敗をしたか、そしてそれら失敗から何を学んだかを評価に加味するようにしました。これにより、コストは掛かるようになりましたが社員が失敗から学ぶことを覚えてチャレンジスピリットを醸成し、人が育つようになりました。

会場

<講演の後半>

*新しい分野への取り組みについて

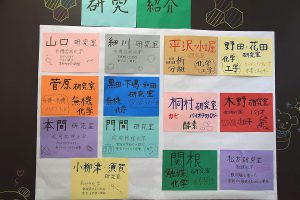

パンフレットの8ページの下方にある「挑戦し続ける技術者集団」という見出しに続く文章の中で、「従来のビジネス領域とはまったく異なる新しい分野への取り組みも進行しています。」と記載しました。新しい分野に進出するために、当社の若い精鋭技術職十数名を集めてブレインストーミングをさせました。4~5回行ったのですが、新しいものは出ず、話が従来の技術に戻っていくような状況でした。理由を考えたのですが、メンバー全員が同類、すなわち同じような社会的バックグラウンドにある人達であることに気付きました。組み合わせを間違えたわけです。対応策として社外からの色々な考えを取り込みました。異なる業界、外国、年配者から若人まで。その結果、予想もしない新しい考えが出て来ました。従来からの組み合わせを変えることによって、初めて新しいアイデアが生まれて来るということです。同時に、前述のように外に出て幅広く物事を見ることが重要です。

*バランスについて

私の会社では新しい分野に挑戦する部署(A)と、既存の事業を担当し利益を生み出す部署(B)があります。そしてこれらの部署の間で摩擦が起きることがあります。部署(A)の幹部はお金を使うばかりで部署(B)に対して申し訳ないと思い、部署(B)の幹部は専ら自らの部署で利益を生み出しているので、部署(A)に対して厳しい態度で迫るといった具合です。大事なのはこれらの間のバランスをとることです。会社にとっては(A)も(B)も必要で、これらのバランスをうまくとることが非常に大切です。そして、もうひとつはこのバランスをとるためのコミュニケーションをスムーズ且つ活発に行う環境を作ることです。トップダウンは時として思考停止を招きます。社内にはこれらの部署の人達が参加する色々な会議があるのですが、私以外役員たちから、これらの会議には出席しないで欲しいと言われました。私が出席すると私が発言の機会を殆ど独占し、他の参加者は私に忖度するから、というのがその理由です。そして、その言葉に従い私が出席しないようにすると色々な意見が出るようになって会議が活発になりました。

私はサミットと呼んでいる最高経営会議には出席しますが、そこでの発言はなるべく控えるようにしてその場の雰囲気を掴み取るようにしています。この「雰囲気」が大事で、海外出張した際も工場の中を歩き回って職場の雰囲気を掴み取り、微妙な変化を察知するようにしています。この「察知する」ことも大事で、かつて私より年上の役員が当時の会長に直接提出していた業務報告書の内容が、業務実態と乖離した美辞麗句となっていることを会長に説明した結果、納得してもらい改善を任されました。社長とは言え現場で働き苦労してきたからこそ分かったことで、先輩格の部下と現場の仲間たちとの間に入って両者間の相互理解を良好なものにすることが出来ました。ということで、現場の重要性を強く訴えたいと思います。最近大企業が起こしている品質問題の原因は、決定権を持った人が現場をよく見ていない或いは実情を知らないからです。何故かというと企業が大き過ぎるからです。大き過ぎる故に、変化に対応出来ないのです。会社は絶対にこのようになってはならないと考えます。私はこの現象を環境変化に対応できずに滅んだ恐竜を例にとって社員たちにしばしば説明します。現在私はこの会社をこれ以上大きくするつもりはない考えを持っています。ガバナンスが効かなくなる恐れがあるからです。これが正解かどうか分かりませんが、当面この方針で行ってみようと思います。なお、最後の海外進出先としてヨーロッパのスペインを選び、本年2019年初頭に工場を立ち上げました。意識している顧客の一つにBoschという会社がドイツにあるのですが、進出先としてはスペインを選びました。理由として、ヨーロッパにある先進国と比較して忘れられたような国ではあるのですが、物造りに興味があって芸術的センスを有する人財が豊富であること、また日系を含めて競合他社が見当たらないことでした。進出して間もないですが、多数の引き合いがあります。

<まとめ>

会社の規模の拡大としてはスペインが最後であり、これからは中身を充実していきます。中身とは人財育成、Culture変化、そしてInnovationです。このInnovationの中で今回、西出先生、本間先生、そして後輩の宮武先生とのお付き合いを通して母校と関わることが出来、こんな嬉しいことはありません。そして、今回の私の講演から学生諸君が何か得ることが出来れば、それは私の最大の喜びです。また、学生諸君の中に将来に対する展望みたいなものが少しでも芽生えてくれたら、それも私の喜びです。

以上で私の講義とさせて頂きます。有難う御座いました。

時間的な制約から、質問を1件だけ受付けました。

<質問>

新規事業への挑戦のため外に出て行くことと規模を大きくすることとは関連性があるように思えるのですが、この点はどのように考えたら宜しいでしょうか。

Floorからの質問

<回答>

私の会社の、既存の技術による売り上げを仮に100とすると、これが80、70、60と段々減少して行きます。例えば3-D Printingという技術が拡大しつつあり、形状のみを考慮した製品において売り上げを伸ばしています。一方、私の会社で従来から行っている射出成形は製品の機能や精度を追及した技術ですが、製品の売り上げは減少しています。この減少した10、20、30の部分を新しいものに置き換えて、売り上げの100を維持しようということです。これが正解かどうかは分かりません。規模を大きくすることを全否定しているわけではありませんが、私の会社の実情や外部の環境を考慮して現在はこのような方針を採っているということです。

質問に答える山本社長

講演の中で参照された会社案内パンフレットは、電子ファイル化されて応用化学会HPの中の「資料庫」(パスワードが必要です)に交流講演会資料(講演会第34回)として格納されています。是非ご覧下さい。

【懇親会】

講演会終了後、会場を56号館地下1階理工カフェテリアに移して懇親会が開催されました。

参加者;教員・OB/OG・講演会関係者36名、学生27名、合計63名

交流委員会鈴木委員の司会のもと、応用化学会濱副会長の挨拶、続いて安達副会長の挨拶と乾杯のご発声の後、懇親会が始まりました。

今回の講師である山本社長は積極的に学生の輪の中に入り、熱い懇談の場となりました。学生にとって講演会では聞くことが出来なかった山本社長のご経験やお考えを直接聞くことが出来、今後の進路を考える上で大変貴重な機会になったのではないかと思います。

学生に囲まれる山本社長

今回も早大応援部学生に懇親会場でのパフォーマンスをお願いし、懇親会後半に校歌、エールで参加者が声を合わせ、応化会の団結を確認し今後益々の発展を誓いました。

校歌斉唱

そして橋本副会長の中締めと閉会の挨拶に続いて、学部生部会 岡 部会長の一本締めにて解散となりました。

講演会・懇親会のスナップ写真は下のボタンをクリックしてご覧ください。

以上

(文責:交流委員会)