2021年7月3日(土)15:00~16:30 (Zoomによるリモート開催)

講演者 上沼敏彦氏 ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社

NA事業部 カスタムバイオテック部 部長

演題 『COVID-19の現状と対策』

副題 「COVID-19にいかに立ち向かうか」

講演者 上沼敏彦氏

講演者略歴

1986年3月 早稲田大学 大学院 理工学研究科 応用化学専攻(宇佐美研究室)修了

1986年4月 株式会社 資生堂 基礎科学研究所

1989年1月 同社 ライフサイエンス研究所

1990-91年 東北大学 大学院 医学研究科 脳疾患研究施設 脳神経外科 留学

1996年 同社 スキンケア研究所

1997年 博士(工学)早稲田大学

1998年6月 旭硝子(現 AGC)株式会社 機能性商品開発研究所

2006年5月 ロシュ・ダイアグノスティックス(現在に至る)

2007年 ロンドンビジネススクール エグゼクティブプログラム

2015年 慶應義塾大学 理工学部 生命情報学科 非常勤講師

はじめに

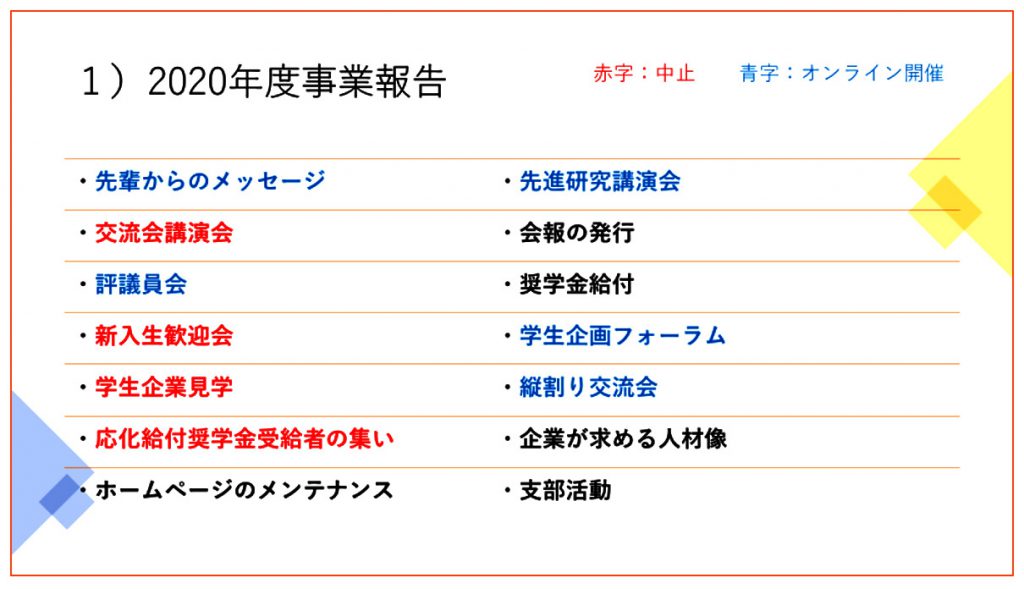

今回も前回と同様、リモート方式による交流会講演会として開催致しました。

参加者:134名(卒業生115名[講演者、先生を含む]、在校生19名)

本講演会には早稲田応用化学会の橋本副会長にもご参加頂き、ご挨拶を頂きました。

左:橋本副会長 右:椎名交流委員長

その内容については、本講演会の進行に合わせまして本文の最後のところに掲載させて頂きました。

まず椎名交流委員長による開会宣言、視聴に当たっての依頼事項、及び講演者の略歴紹介が行われた後、講演が始まりました。

なお、本講演会におきまして講演者が作成し、説明のために使用されましたプレゼンテーションファイルが応化会HP内の資料庫に格納されています。こちらのファイルも是非ご覧下さい。

(閲覧には資料庫のパスワードが必要です。)

講演会

ロシュグループについて

ロシュはスイス・バーゼルに本拠を置き、医療に関する早期発見から予防、診断、治療、さらにはQuality of Life(QOL)向上まで、患者と社会のための医療を体現している。

ウィルスについて

細菌や真菌の1/10~1/100ほどの大きさしか持たないウィルスは宿主に感染することで増殖し、COVID-19については、ウィルス膜タンパク上のスパイクが気道の感受性細胞のレセプター(アンジオテンシン変換酵素Ⅱ:ACE2)に結合することで細胞内に侵入することが知られている。このACE2は高血圧発症にも関与するレセプターであり、基礎疾患を有する患者へのリスク検討でも議論の対象となっている。

ウィルス感染から抗体獲得までの流れ

ワクチンの効能効果の基礎的な知識としてマクロファージやナチュラルキラー(NK)細胞による自然免疫と樹状細胞が認識した情報をもとにリンパ球で産生されるB細胞、T細胞による獲得免疫により浸入したウィルスは不活化されるが、mRNAしか有さないCOVID-19は遺伝情報の転写エラーにより変異を生じやすく、スパイクを形成する遺伝情報を持つアミノ酸配列の変異によりスパイクの形状が変化する(アミノ酸の変異個所と変異前後で入れ替わるアミノ酸の種類により変異株は命名されている:452番目のアミノ酸がロイシン(L)からアルギニン(R) に置換された場合L452R、など)。

感染・伝播性の懸念がある変異型ウィルス(VOC)はウィルスの変異株に国名を提示しないルールにより、確認されたイギリス、南アフリカ、ブラジル、インドそれぞれの変異種にα株、β株、γ株、δ株とそれぞれ命名され、感染伝播の懸念は確認されていないが直近で報告された変異株には注目すべき変異株(VOI)としてラムダ株が加えられた。

COVID-19の検査法

|

検査方法

|

PCR

|

抗原検査(定性)

|

抗原検査(定量)

|

抗体検査

|

|

検体採取

|

鼻腔・唾液

|

鼻腔

|

鼻腔

|

血液

|

|

検出対象

|

RNA

|

ウィルスタンパク

|

ウィルスタンパク

|

血中タンパク

|

|

精度・特徴

|

精度は高いがPCR走査に時間を要する

|

迅速で簡便だが精度が低く陰性判定のリスク

|

定性型抗原検査より精度は高いがPCRに及ばない

|

特異性低く、WHOも推奨なし

|

|

検出場所

|

検査機関・PCR導入機関であれば採取場所

|

採取場所

|

空港検疫など(採取場所)

|

検査機関

|

このほかにも新たな検査方法が各種研究機関により進められている。

ワクチンの種類と特長

ワクチンには弱毒化した生ワクチンや細菌毒素を取り出して無毒化したトキソイド、ウィルス遺伝子を除去し無毒化した膜タンパク(外殻部)のみで構成されるウィルス様粒子などもあるが、COVID-19に関しては不活化ワクチン、mRNAワクチン、ウィルスベクターワクチンが実用化されている。

不活化ワクチンは有精鶏卵にウィルスを接種増殖させたのちに回収してエーテルで不活化したものが使われ、mRNAワクチンはスパイクタンパクを標的としてその遺伝情報を持つmRNAをリポソーム内に封入しており、ウィルス遺伝子の本体は使用しないためウィルスによる感染リスクがない。ウィルスベクターワクチンはアデノウィルスの外殻部にCOVID-19ウィルスの遺伝情報の一部を封入することで抗原となるCOVID-19タンパクを創製し抗原抗体反応を惹起する。

世界のワクチン開発状況と接種効果

ファイザーやモデルナが開発したワクチンはmRNAによるもので、アストラゼネカ社やジョンソン・エンド・ジョンソンが開発したワクチンはアデノウィルスベクターを利用したウィルスベクターワクチンになる。

スパイクタンパクの結合部位に対する中和抗体(抗RBD抗体)の産生はファイザーのmRNAワクチン接種後1週間ではベースラインからほぼ変動しないが、3週目に掛けて個人差のバラツキの大きな産生を示し、ここで2回目の接種をすることで4週目以降ほぼ定常状態に達する。モデルナ製のmRNAワクチンは4週目で2回目の接種を実施している。

また、一度COVID-19に感染した患者については既に体内で抗体が作られていることから、ファイザー製のワクチンを1回接種した段階(接種後7日)でほぼ定常状態に近い抗体値が得られていることも明らかになった。

ワクチン接種後の副反応についてもデータが集まりつつある。国内においては定期的に厚生労働省が副反応の発現状況について公開しているが、現時点(2021年6月13日時点)でmRNAに接種による集積データでは重大な懸念は認められないとの評価が下されている。

mRNAワクチンの製造

ロシュはファイザー製ワクチンの生産受注をしているため、ここではファイザー製mRNAワクチン製造に関して説明された。まず、mRNAを作成するために必要なコロナスパイクタンパク産生情報を持つ遺伝子をプラスミドに組み込み、E.coli(大腸菌)へ組み入れる。E.coliは20分ほどで倍増するため、7時間ほど培養を繰り返したのちに、E.coliを後処理しプラスミドを回収、この時点で品質管理を実施してプラスミドから制限酵素を用いてコロナスパイク遺伝子を切り出す。その後切り出したDNAからmRNAへの転写により作製したmRNAを精製、その後リポソームにmRNAを組み込んでワクチン原液となるが、300Lの培養で75万回分接種相当のmRNAが製造できるとのこと。

日本でのワクチン開発状況について

国内でもmRNA、組み換えタンパク、不活化ワクチンなどワクチンの開発が進んでいる。ただし、ワクチン開発費用に関して、米国で開発補助金として国家がサポートする金額は、日本における開発補助金の10倍程度もある。

また、欧米ではリスクベネフィットを考慮してベネフィットがリスクを上回ると判断された場合には積極的治療が実施されるが、日本はゼロリスク志向の国民性ということも、早期承認への障壁の一つになっている。

ワクチンと臨床状況

ワクチン接種による副反応について懸念する声が聞かれるが、糖尿病や高血圧といった基礎疾患がある場合の接種は可能、またワクチンやワクチンの添加剤(ポリエチレングリコールなど)に対するアレルギーやその他食物アレルギーの既往がある場合でも接種は可能とされている。ただし、アレルギーの既往に対しては接種後30分の経過観察が求められている。手術や臓器移植などで免疫抑制剤を使用している場合や免疫不全の既往がある場合も接種は可能だが、免疫抑制剤の影響は注意すべきとの指摘もある。

妊産婦、授乳婦については接種可能で、小児に関しては12歳以上の接種は承認されているが12歳未満の被験者については臨床試験が開始されたところである。

仮にCOVID-19に罹患してしまった場合、国内においては抗ウィルス治療薬が承認されているほかサイトカインストーム抑制などの対症療法として2剤が承認されており、コロナ抗体カクテル治療など国内で承認申請段階にある薬剤が控えている。

ある疫学調査の結果からはCOVID-19に罹患した患者の87.5%に何らかの後遺症が認められたとの報告もあり、感染症症状の寛解後も疲労が抜けない(ウィルス後疲労症候群)や、感染時に誘発された肺や心臓への臓器損傷や呼吸困難など、感染時の症状の持続といったものが複合的に持続した事例が紹介されている。

Global企業に思うこと

特に学生諸君に訴えたいのは、辛いことがあっても頑張って究めていけば色々新しいものを掴むことが出来る、ということです。そのための手段の一つとしてお勧めするのがPh.D.を持つことです。これにより私の場合はロシュの中で幹部となり、幹部でなければ得られない経験が得られたと思っています。またPh.D.を持つことにより世界中の色々な場所でどんな人とも対等に話が出来て、経営にも入っていくことが出来ると思います。これから社会に飛び立っていく皆さんの活躍を楽しみにしております。

私は今年60歳になりますが、ここで立ち止まることなく別の仕事に打ち込んでいこうと思っています。またいつかどこかでお会いしましょう。

FAQ、質疑応答

COVID-19の変異株との同時感染の事例はあるが、科学的な根拠はないとのこと。

- 飛沫感染に関して、ウィルスを含んだ飛沫のサイズからは数時間にわたり飛沫は浮遊し、地表への落下は遅いと考えられるが感染のリスクは:

より長時間浮遊しているというデータもある。接触感染という観点からの注意は必要ではあるが、種々の環境因子なども考慮すべきで何とも言えない。

- 海外で1回目と2回目で別のタイプのワクチンを接種することで中和抗体化が高くなったとの報告もあるようだが:

いくつかの地域においてそのような報告があるのは承知している。ただ、収集された情報を検討するに症例数が十分ではなく、それがエビデンスのあるデータとして見るべきかの検討には早計であると言われている。

- 副反応について、年齢層、性差等は認められているのか:

日本国内における集積データ(疫学調査)が蓄積されてきている。現時点で発現率にそれぞれ差はあるようだが2回目接種における副反応発現は認められている。

質疑応答後、早稲田応用化学会の橋本副会長から閉会のご挨拶を頂きました。

橋本副会長からのご挨拶

色々興味深いお話を有難う御座いました。

これまで1年半に亘り世界中がこの感染症に振り回されており、何が信頼出来て何がPriorityの高い情報なのか分からない状況下の中、今日のお話を伺って今後色々なことを判断する上での明確な基準が持てたように思います。また、今回のように参加者全員が自分自身に関わる問題としてまさに直面しているテーマを対象として説明を頂いた講演会は前例が無いように思います。皆さんが本日得られた知識等を元に適切な判断をして無事にこの状況を乗り切り、早い機会にこの感染症を抑え込める日が来ることを期待しております。

お忙しい中時間を取ってご講演して頂きました上沼さんに心からお礼申し上げます。有難う御座いました。

――― 以上 ―――

(文責;交流委員会)