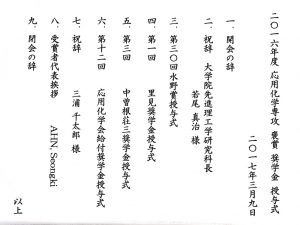

2017年3月9日(木)午後3時30分から理工学術院西早稲田キャンパス62号館W棟1階大会議室にて下嶋敦准教授の司会により式次第に則り2016年度 応用化学専攻 褒賞、奨学金 授与式が執り行われました。

先ず、開会にあたり松方正彦主任教授からそれぞれの褒賞・奨学金の成り立ちを説明され、「応用化学科、応用化学専攻の数多くの諸先輩方のお気持ちによる褒賞、奨学金の重みを、受賞者の皆さんには噛みしめ欲しいと思います。」 との挨拶を頂きました。引き続き大学院先進理工学研究科長 若尾 真治教授から祝辞として、「応用化学科は、1917年に本科として設立してから、100年を迎える非常に歴史のある学科で、卒業生には世界規模での活躍があるとともに母校への多大な寄与もある伝統の重みがあります。若い方々はこの重みを励みと思って次の100年に是非繋げてもらいたいと思います。」とのお言葉を頂きました。

水野賞、水野敏行奨学金、里見奨学金、中曽根荘三奨学金、応用化学会給付奨学金 授与式

大学院研究科長の若尾 真治教授から、水野賞が、松方主任教授から水野敏行奨学金、里見奨学金、中曽根荘三奨学金、応用化学会給付奨学金が、各表彰、奨学金受給者一人ひとりに賞状、証書を授与されました。

- 水野賞受賞者

相田 冬樹 君、松田 翔風 君、AHN Seongki 君、伊知地 真澄 君、ヴォダルツ ジギー 君、加藤 遼 君、佐川 直也 君、佐々田 哲人 君、孫 瑩瑩 君、徳江 洋 君、矢部 智宏 君

- 水野敏行奨学金

牛木 涼友 君、王 宇 君、佐藤 尚人 君、堀 圭佑 君、

- 里見奨学金

池 勇樹 君、小栗 輔矩 君

- 中曽根荘三奨学金

川井 拓真 君、丸尾 浩史 君

- 応用化学会給付奨学金

池 勇樹 君

来賓ご祝辞 早稲田応用化学会会長 三浦 千太郎 様

三浦会長からは、「本日は本当におめでとうございます。ご案内のように早稲田大学応用化学科には大変多くの褒賞制度が作られてきており、諸先輩達の学生を支援する非常に強い、そして稀有な思いがこれらの充実した制度を作り上げてきたものであります。本日受賞された皆さんは早稲田大学の誇るべき人材でありますが、この制度の恩恵に預かったお返しに、後輩達への責務を今日から担っていくと言うことをお考え下さい。そして、いずれ皆さんも社会に出て行くわけで、それなりに経済的な自立が出来た折には、是非今日の日を思い起こしてください。」とのご挨拶を頂きました。

受賞者代表挨拶 AHN Seongki君

受賞者を代表して、AHN Seongki君から「このたび水野賞を応用化学専攻より授かる幸運に恵まれ、受賞者一同身に余る光栄でございます。そして今回の受賞および博士の学位の取得は、9年間に亘り化学の面白さをご教授いただいた諸先生方、応用化学科を支えてくださいます諸先輩方のお蔭であり、厚く御礼申し上げます。このような素晴らしい賞をいただいたことに対して、水野敏行様ならびにご遺族の方々に深く感謝し、より一層の精進していくことを誓います。」 との代表挨拶がありました。

記念講演会 奈良県立医科大学 医学部 教授 酒井 宏水 先生

「備蓄・緊急投与が可能な人工赤血球製剤の実用化を目指す研究」とのタイトルで、ご自身の歩んだ道筋の解説を交え、研究に取り組む姿勢や新しい分野への挑戦について、今後社会に踏み出す学生・研究員に向けて分かりやすく解説をしていただきました。

特に印象に残ったスライドの中の言葉を下記に示します。

- 「研究に没頭する時間を頂けたことに感謝。

- 研究室の先生方、先輩、後輩に感謝。

- 共同研究者に感謝。

- 両親、家族に感謝。

- 継続は力なり。

- 同じ対象でも、視点を変えると色々なことがわかってくる。

- 同じ対象でも、継続してやると、体系づけることができる。」

本題の趣意は下記ボタンから

引き続き、各受賞者の対象論文のポスター発表が行われました。

- 水野賞受賞者

- 水野敏行奨学金受給者

- 里見奨学金受給者

- 中曽根荘三奨学金受給者

- 応用化学会給付奨学金受給者

懇親会

懇親会は、ポスター発表に引き続き中会議室にて開催されました。記念講演をされた酒井教授を交えて和やかに談笑の輪が広がり、予定通り19時過ぎにお開きとなりました。

文責・広報委員会 井上健(新19回)