北九州アッシュリサイクルシステムズ(株) 山形武さん

山形武さんには、近年注目されている環境に配慮したSDGs(持続可能な開発目標)に関連したこれまでの取り組みや、企業内起業に際して自らの考えを実現していくための仕事に対する信念やそれを実行するためのキーワード、社内起業後の苦労した点やこれから社会で活躍が期待される若手に向けてのメッセージなど伺いました。

Q. 会社の志望動機などについてお聞かせください。

A: 学生時代は電導性塗料に興味があり、化学系の学生として化成品製造を担っていきたいという希望もありました。就職時は自分の思いだけではなく事業開発も含めて幅広く自分が活躍できる場を求めるのもいいかも知れないと思いながら社会に出て行きました。

Q. SDGsが定着して循環型社会の実現が企業にも課せられる課題となってきました。これまでの取り組みについてご説明頂けますでしょうか

A: セメント事業に配属となり、SDGsが提唱されるずっと前からセメント工場を活用した埋立処分場の要らないリサイクルに非常に魅力を感じそれを推進したいと思いました。難しい技術ではありましたが、だからこそ挑戦する意欲もわいたと思います。

ロンドン条約で海洋投棄が禁止になった下水汚泥、土壌汚染対策法から産まれた汚染土壌など時代のニーズとセメント工場のシーズがマッチしたリサイクルに取り組んできました。社会的には廃棄物として扱われる物質が素材として社会のために役立つのは素晴らしいことで、常に社会の変化がつきまとう中で自分が持っている知識や技術で何が出来るかを一生懸命考えました。今ではSDGsとして注目されるようにはなりましたがこれは結果としてこれまで自分が手掛けてきたものについてきてくれたものだと思っています。

Q. 仕事に対する信念はどのように構築されたのでしょうか

A: 行きついた仕事に対する信念は、「賢慮」です。

それを実行するためには、「セレンディピティ」1)、「マドルスルー」2)、「アサーティブ」3)、「セキュアベース」4)という4つの行動を大切にしてきました。

様々な本を読み、様々な人と出会い、いろいろな経験をして構築されてきたと思います。

もちろん、妻や子供たちの支えに依るものも大きいです。

必要な情報はインターネットで容易に取得出来るようになりましたが、逆に得られる情報の見極めという意味でもセレンティピティは重要なポイントになってくるように思います。また、仕事をしていると開き直りが必要な場面にも遭遇します。従来のやり方に拘らずプロセスをどう構築していくか考える力が求められる場面もありマドルスルーを意識しています。コミュニケーションにおいては、異分野で従事されている方々とも積極的に会話するように心掛けています。自分に足りない武器をどん欲に収集するように努めることでステップアップしていく道が開けると思うからです。

(学生委員からの「研究を進めていくうえでどう実用化を意識していますか」、の質問に対して)消費者を意識しながら最終製品を作るようにイメージしています。さらにその製品がどの様に役立つのかも意識するとそこに到るプロセスも見えてくる様に思います。製品の性能のみに目を奪われないようにする視点が重要と考えています。

1) セレンディピティ:常に何か目的を意識することで偶然の発見などに結びつくものでポロニウム抽出後の鉱物残渣に強い電離作用があることを見逃さなかったことからラジウムを発見したキュリー夫妻、やノーベルのダイナマイト開発、フレミングによるペニシリンの発見など事例は多い。意識しているとチャンスは必ずやってくるという事例に使われます

2) マドルスルー:行動することで大きな山を突破することが出来る解決方法でブレークスルーの対極にある課題に対する突破方法で起業に対して深い知己を与える言葉です

3) アサーティブ:相手の気持ちを尊重しつつ自分の意見を率直に主張できる状態で、誠実、率直、対等、自己責任を明確にしたチームビルディングに欠かせないコミュニケーションスタイル

4) セキュアベース:挑戦や変化に二の足を踏んだり不安に駆られる状況で安心感を与える場になることで、積極的な行動を通した組織の成長につなげるために有用な概念

Q. 起業後現在に至るまで苦労した点など教えてください

A: 最初は前任者の異動に伴い、それまでの自分自身の経歴から白羽が立った事業ではありましたが、実際にプロジェクトを立ち上げてみると技術の構築だけではなく、組織構築(採用、育成、定着)や集荷のための営業など、何でもやる必要がありました。

特に、歴史のある会社になるほど新規事業に対しては保守的に振り子が振れることもあるように思われ、その中で運よく巡ってきたチャンスに周囲をうまく巻き込んで、社外関係者とのコミュニケーションも構築することで難関を突破することが出来たのだと思います。実際にプロジェクトが頓挫するのではと思うこともありました。スピード的にパイロットプラントを作ることが出来ない事業であったため手探りでプロセス構築する必要もあり、完璧さを求めるのではなく妥協も加えながらとにかく前進することを考えたこともあります。

Q: 今振り返ってみて達成感や楽しかったことも教えてください

A: 現在の組織は専門的な知識を持ったスタッフが配属されてもいますが、現地採用しているスタッフもいます。組織構築の中で、地元採用した人が育ってきたのを実感したり、安全目標である「休業災害ゼロ一年」(現在、2年以上継続中)を達成した時は達成感があります。

Q. 学生時代にもっとやっておけばよかったと思うことは

A: 起業についてもっと勉強すればよかったし、機会を見つけて、在学時に起業すればよかったのかもしれません。研究室時代には恩師が「社長になれ」と説いてくださっていましたが、その当時は自分自身がそのポジションにつくことは想像だにしていませんでした。知識を知恵に変えていくのが大学での研究における違う考え方を持つ人との協業であったりしますのでより広いコミュニケーションラインを作ってもよかったと思います。

Q. 後輩に対して伝えたいことを教えて下さい。

A: 今は、新型コロナ禍により誰も知らない難しい時代になっています。

それでも、Webミーティングなど生の情報を交換する機会はいくらでも存在しますので、まずは行動を起こしてほしいと思います。行動を起こした分だけ何か得られると思います。

実体験の事例ですが、国内では希少な自動車に興味を持ち、いろいろ調べたり買ったら何しようと思いを馳せたりしていると、いつもの通勤路で今まで見たことがない(目に入らなかった)その車種をしばしば見かけるようになったということがありました。アイディアについても同様だと思います。

リサイクル事業に関しては、一時期日本が最先端を走っていた時期がありましたが、現在は北欧にその中心が移っています。リサイクルに対する意識づけなど世界を見てコミュニケーションを取り、知恵を取り入れていくことの重要性を感じています。

インタビュー後記:

山形武さんが分かりやすく、前向きに多くの経験談を語ってくださったことで学生委員の方からもそれぞれ活発な質問があり刺激の多い経験が出来たのではないかと思います。インタビュー後にも、参考になる書籍など学生委員へ紹介頂き、その言葉の一つ一つの重みを体感できたと思います。

(聞き手) B4.西尾博道、B4.伊藤陸哉、B1.庄司萌華、B1.高藤茜、新39.加来恭彦(広報委員)

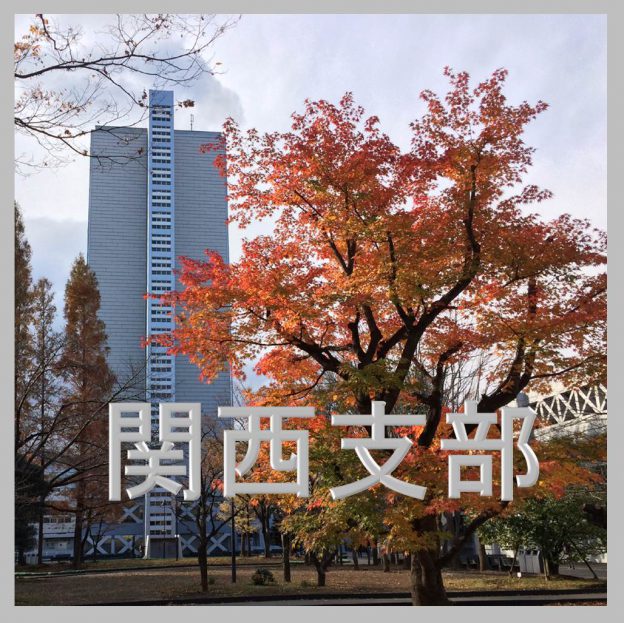

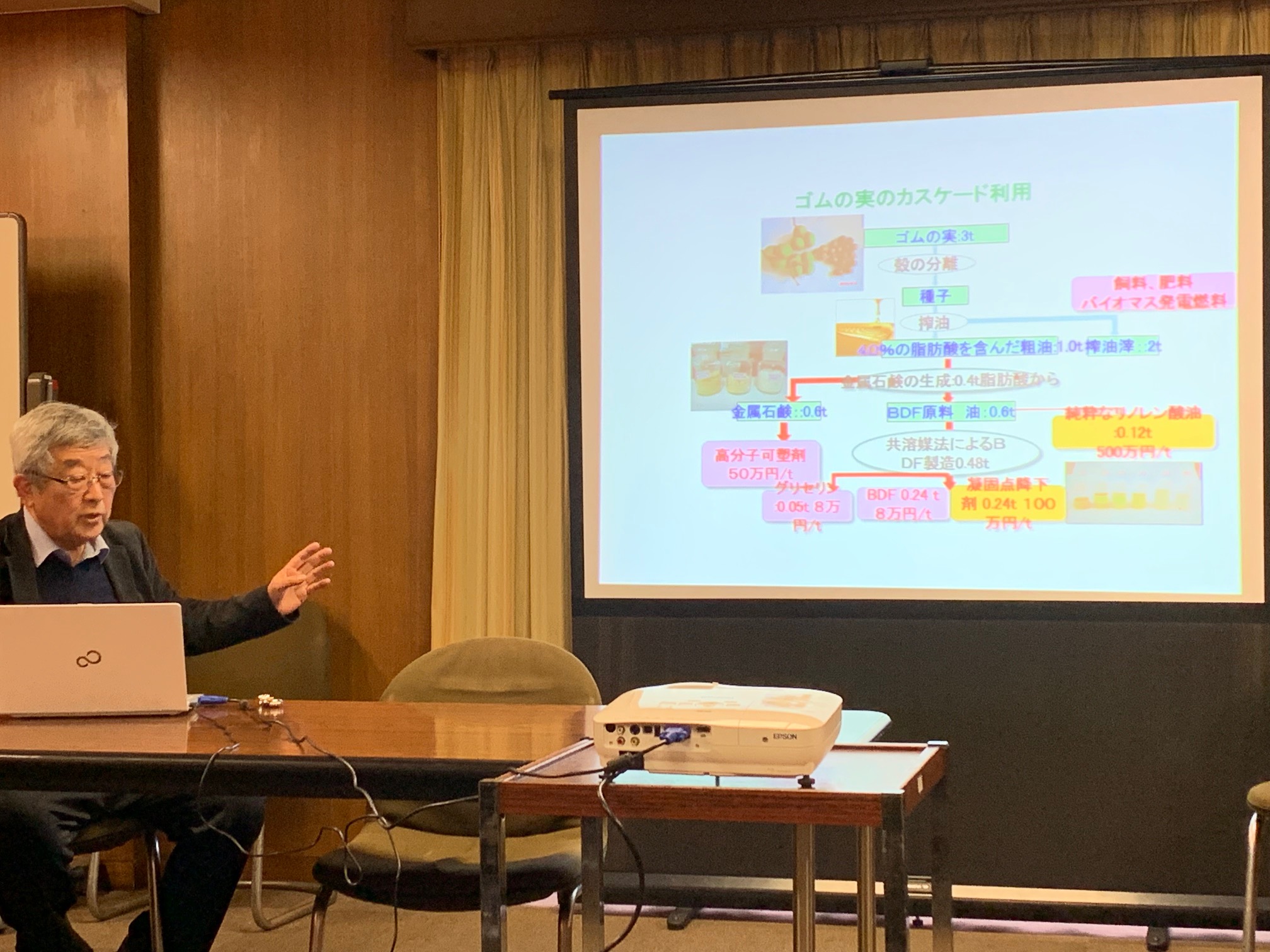

油より安価なBDF(バイオディーゼル燃料)とバイオマス化成品を製造するプロセスの開発を中心に、ご講演いただきました。

油より安価なBDF(バイオディーゼル燃料)とバイオマス化成品を製造するプロセスの開発を中心に、ご講演いただきました。 今回のご講演では、燃料化プロセスの残渣から得られる金属石鹸やリノレン酸油といった有用成分を見出すことに成功し、ビジネス化に向けてプロセスのスケールアップを進められていることをご紹介いただきました。

今回のご講演では、燃料化プロセスの残渣から得られる金属石鹸やリノレン酸油といった有用成分を見出すことに成功し、ビジネス化に向けてプロセスのスケールアップを進められていることをご紹介いただきました。