2022年12月3日(土)に開催される「企業が求める人材像を超えて~次世代共創に向けてのキャリア戦略を考える~」の事前企画として、2022年11月19日(土)にNACs(若手部会)と学生の交流会「キャリアぶっちゃけトークの場」が開催されました。

当日は二つの部屋に分かれ、B1-B2学生向けの企画とB3以上学生および社会人に向けた企画を実施しました。登壇者含めて全42人が参加し、B3以上の学生および社会人向けの企画では遠方からの参加も考慮して一部ハイブリッドで行われました。交流会後に実施された満足度アンケートでは5段階評価で回答者の平均点は4.5となっており、学生・社会人ともに本交流会を楽しんでくれたことがわかりました。特にB1-B2学生の満足度が高かったようです。

B1-B2学生向けの企画では学生時代の過ごし方について社会人3年目の政本さんおよび社会人2年目の神守さんの2名に講演をしていただきました。政本さんは学生時代、11か国に渡る海外旅行をしていた経験や応化委員で学生時代に自ら企画を立ち上げた経験、さらに社会人になってから挑戦していることなどについて話をしていただきました。神守さんからは学生時代のサークル活動や研究室生活の過ごし方、社会人になって携わっている業務の紹介などがありました。「未来につながる今の過ごし方」、「大学は何のために行くのか?」というテーマでも個人的な見解を話していただきました。

B1-B2学生向け企画での参加人数は10名程度でしたが、登壇者と参加者で双方向の活発な会話がなされていました。入学して間もない学生の皆さんにとっては先輩の実感がこもった話を聞けて参考になったようです。

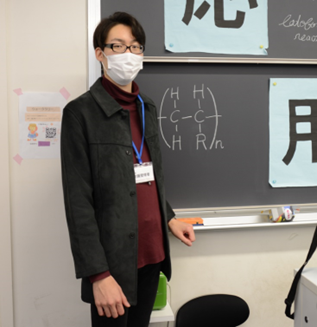

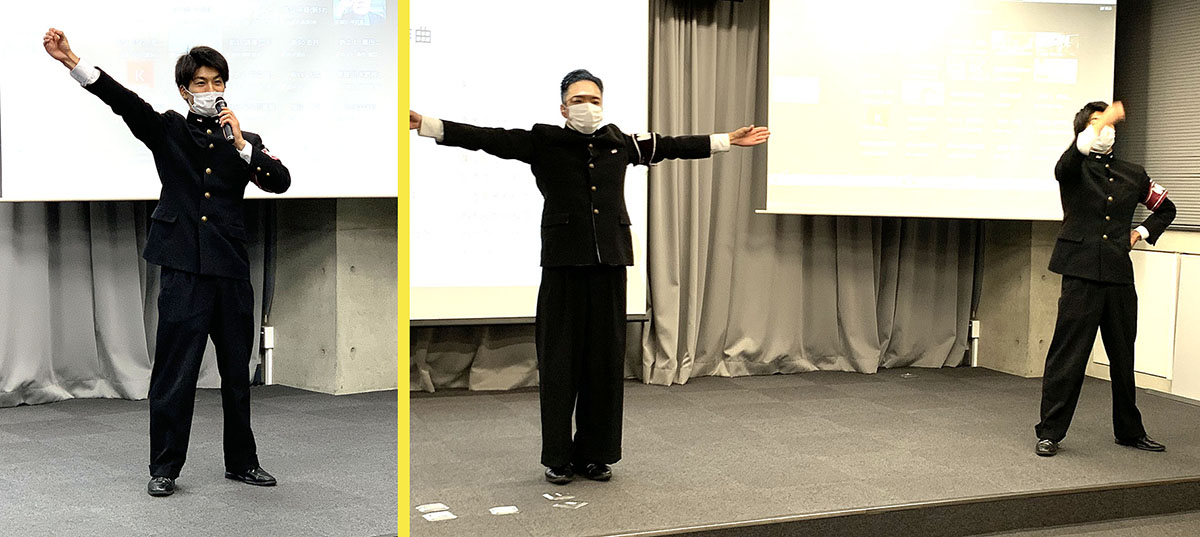

参加していた学生からは「先輩の学生時代の過ごし方を聞けて刺激になったし挑戦しようと思った」、「普段なかなか聞く機会がなかった研究室生活や社会人生活の話が参考になった」という感想がありました。 講演している政本さんと真剣に聞き入る学生

講演している政本さんと真剣に聞き入る学生

B3以上学生および社会人向けの企画では三菱ケミカルに勤務して15年になる劉さんに自身の職務経歴やキャリアデザインの考え方について講演をしていただきました。当日はオンラインを含めて5~6名を1チームとして計6チームでのグループディスカッションも数回実施されました。

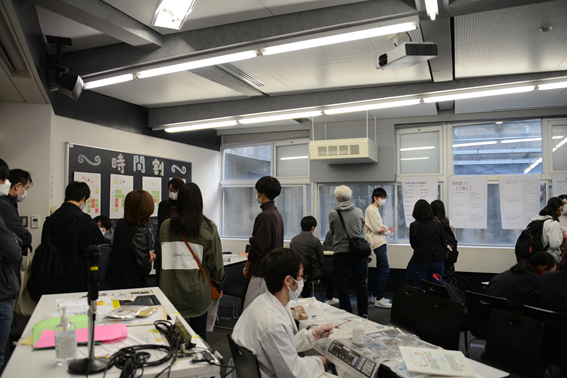

劉さん自身の職務経歴を紹介する場面では劉さんが事前に用意していたキーワード(例:やりがい、Love&Leadershipなど)に対して各チームからひとつづつキーワードを選んで質問をする場面がありました。参加者からの質問に対してぶっちゃけトークの名の通り、劉さんの個人的な見解やエピソードを交えた話をしていただき非常に盛り上がっていました。

自ら用意していたキーワードに対して学生から質問を募りぶっちゃけトークをする劉さん

自ら用意していたキーワードに対して学生から質問を募りぶっちゃけトークをする劉さん

キャリアデザインの考え方について話す場面ではキャリアデザインを大事にしたい社会的背景から始まり、キャリアの築き方(夢や目標に基づくものか偶然によるものか)に関する理論なども話していただきました。昨今はリカレント教育という言葉をよく耳にします。筆者も経営大学院で授業を受けていますが、社会人になってからも学び続けることが主体的なキャリアデザインにつながることを劉さんの公演で改めて感じました。

参加していた人たちからは「劉さんのエピソードを交えたキャリアの説明が参考になった」、「日本社会の現状について詳しく知ることができた」などの感想がありました。

交流会企画終了後は参加者同士の懇親会も実施されました。学生も社会人も世代を超えた縦のつながりを楽しんでいました。筆者も社会人の立場として学生と交流していました。学生にとっては社会人の先輩とつながりが持てることそのものが非常に有意義だと感じているようでした。最近は新型コロナウイルス感染防止対策の影響で対面での交流会や懇親会があまり行われていなかったので特にそう感じたのかもしれません。

12月3日に開催される「企業が求める人材像を超えて~次世代共創に向けてのキャリア戦略を考える~」にむけた事前企画として非常に充実していたと感じました。

応化会の皆さんこんにちは。来年(2023年)5月の早稲田応用化学会100周年までいよいよ後半年です。100周年に向けたとりくみは応用化学会のメールマガジンとホームページで月1回お送りしています。さて、今回は以下のようにアンケートを行いますので、研究室名簿や学年評議員、若手部員の会、学生委員会の各連絡ルートを使ってご連絡をさせていただいております。(重複して連絡が行った方は申し訳ございませんがご容赦ください)

応化会の皆さんこんにちは。来年(2023年)5月の早稲田応用化学会100周年までいよいよ後半年です。100周年に向けたとりくみは応用化学会のメールマガジンとホームページで月1回お送りしています。さて、今回は以下のようにアンケートを行いますので、研究室名簿や学年評議員、若手部員の会、学生委員会の各連絡ルートを使ってご連絡をさせていただいております。(重複して連絡が行った方は申し訳ございませんがご容赦ください)