三菱ケミカルの本社見学をさせていただきました。B1~B3の学生26名が参加し、とても貴重な経験となりました。見学では、会社紹介の後に、バーチャル映像によるSDGsの体験と展示ブースの見学を行いました。

詳しくは、学生委員会HPをご覧ください→こちら

三菱ケミカルの本社見学をさせていただきました。B1~B3の学生26名が参加し、とても貴重な経験となりました。見学では、会社紹介の後に、バーチャル映像によるSDGsの体験と展示ブースの見学を行いました。

詳しくは、学生委員会HPをご覧ください→こちら

当日参加予定のOBOGに声をかけ有志で社会人同士の事前交流会を開催しました。

今年度は参加者6名でした。キャリアをテーマとしたトークを行い、少ない人数で各自のキャリア選択について深い対話ができました。

入社前に描いていたキャリア像に対して着実にキャリアを積み重ねている人もいれば、入社後に自分が思い描いていたキャリアとギャップを感じて他業界へ転職した人、入社後に事業環境の変化や自身が身に着けたスキルによって目指すキャリア像が変わった人もいました。

キャリアはその時々の環境変化によって大きく変わります。事業環境変化、ライフステージの変化、社内外でのとある人物との出会い、など影響を与える要因は様々です。

そのなかで自分が大切にしたい価値観は何かを考え続け、時に大きく転換することもありながらキャリアを積み重ねていくことになります。

キャリアについては正解が無く、良い悪いということが無いと私は思っております。ゆえに私も含め、様々な選択肢の中で悩んでいる人が多いと感じます。

そんな時に自分や他の人たちがどういう考えのもとにそのキャリアを選択してきたかを話し合っていくことは、お互いにとって学びや気づきが多いと感じました。

応用化学会のOBOGのネットワークを活用して定期的に対話をすることは非常に意義あることだと感じた次第でした。

今後もこういった機会を設けて若手卒業生の交流を促していきます。

若手会の活動に興味がある方はぜひ下記までご連絡ください。

(文責:大山)

GOOD MORNING CAFEにて女子会を開催しました。B1~M1の学生10名が参加し、学年の壁を超えてフランクに交流することができました。

詳しくは、学生委員会HPをご覧ください→こちら

2025年6月21日、京王バーベキューガーデンにてバーベキューを行いました。当日は最高気温32度を記録し、日差しも強く非常に暑い一日でしたが、約50名の参加者が集まり、にぎやかで楽しい時間を過ごしました。

詳しくは、学生委員会HPをご覧ください→こちら

開催日時:2025年6月1日(日)

開催場所:明治神宮野球場

日頃、応化会でお手伝いをしてくれている学生委員の皆さんと交流委員会のレクリエーション活動を兼ねてOB 4人、学生8人、合わせて12名で観戦した。

日頃、応化会でお手伝いをしてくれている学生委員の皆さんと交流委員会のレクリエーション活動を兼ねてOB 4人、学生8人、合わせて12名で観戦した。

勝てば首位明治と勝ち点および勝率が並び、昨年の秋季リーグ同様に優勝決定戦となる大事な試合。

昼食に崎陽軒シウマイ弁当を食べて優勝を信じて応援開始。

前日第1回戦は大雨の中、11-2で快勝したが、2回戦は初回から早稲田が得点するも、慶應も負けじと得点し同点。その裏、早稲田の前田選手の満塁ホームランで4点リード、慶應も得点を重ね同点に追いつく熱い試合展開。

今回は応援部に予約をお願いし、舞台横の学生応援席での観戦。

応援部リーダーやチアリーダーズの力強い指導の下、エール交換や「早慶讃歌-華の早慶戦-」の斉唱、両校の校歌や応援歌をみんなで歌って、早慶戦ならではの雰囲気を堪能した1日であった。

優勝決定戦は雨天延期で6月4日に行われ、早稲は明治を6-5で逆転勝利して、見事リーグ戦3連覇を果たしました。

野球部の皆さま、おめでとうございます!

参加者:

OB:保谷さん(新19)、重谷さん(新19)、加来さん(新39)、椎名(新36)

学生委員: M1:川井さん、北村さん、B3:植竹さん、森さん、真次さん、B2:小田島さん、利根川さん、森田さん

(文責:交流委員会 新制36回 椎名)

2025/5/17・18 軽井沢にてオリエンテーションを行いました!

詳しくは、学生委員会HPをご覧ください→こちら

私達、昭和33年応用化学科入学のクラス会を、学籍番号6桁の内の上4桁を使って「3305クラス会」と呼んでいます。在籍者70名のうち健在者40名で、全員85歳以上になりました。

コロナ肺炎の蔓延時期を除いて、ほぼ毎年実施していますが、今回は久し振りに大学キャンパス内の26号館「森の風」で、2025年5月22日(木)13時30分に開催致しました。参加者は18名です。

久しぶりの大学に、会場の窓から眺めて各々が、懐かしがったり、変貌ぶりに驚いたり、感心したりしていろいろと話し合いました。

志村幹事の司会で会が始まり、昨年亡くなった友人への黙禱、中嶋氏の乾杯音頭の後、各人の近況報告になりましたが、皆さん、話すことが多くて延々と続き、終了の時刻が迫って来ました。

15時30分となり、会場は私達のみとなりましたので、皆で校歌を歌いました。

閉会後、大隈講堂前で記念撮影をしました。

その後解散して、各自キャンパス内を散策したり、帰宅したりと別れました。

懐かしの9号館が未だ現役で、63年前の姿を留めて立派に活躍しているのを見て、大変嬉しく感じました。

[文責:関口、写真:大島]

(1)定期交流会

若手社会人と学生の交流機会を創出することを目的としてレクリエーションを企画し、花見、BBQ、ボーリングの計3回実施しました(各回、学生社会人合わせて20名程度参加)。定期交流会は毎年複数回実施していますが、学生と社会人が交流する貴重な機会となっております。

(2)社会人同士の交流会

社会人同士で対話することを目的として2回企画しました。

6月に開催された縦割り交流会では事前に社会人のみ早めに集まってもらい、参加者同士で対話しました。仕事やプライベートの悩み、キャリアについての考えを共有し合いあいました(1.5時間、参加人数12名)。参加者の満足度は高く、お互いの対話から仕事やプライベートにおける類似点や相違点を見つけながらそれぞれに気づきがあったようです。

12月に開催された先輩からのメッセージでは登壇の合間を活用して社会人に集まってもらい、対話しました。6月同様の内容で仕事やプライベートの悩み、キャリアについての考えを共有し合いました(約1時間×2回、延べ参加者16名)。社外との交流経験が少ない若手や地方勤務者にとっては卒業生同士の貴重な交流機会となったようです。開催後のアンケートでは今後も継続的にこういったイベントに参加したいと全員回答していました。

|

|

(3)学生企画への参加

6月の縦割り交流会では若手社会人が13名参加しました。

11月下旬の縦割り交流会合宿では若手社会人が10名参加しました。

2025年度も同様に定期交流会や社会人同士の交流会を企画していきます。

若手会の活動に興味がある方は以下までご連絡ください。

(文責:大山)

2025年4月26日(土)15:00~16:30 (対面と遠隔方式を併用して開催)

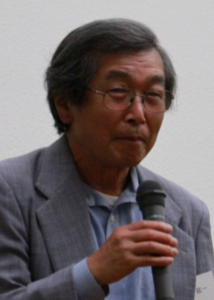

講演者;百武 壮 氏

国立研究開発法人 土木研究所 先端材料資源研究センター

材料資源研究グループ 上席研究員(先端材料・高度化)※研究室長

演題;『応用化学×インフラニーズ パブリックワークスの挑戦的研究』

副題;「Needsを捉え Seedsを手段とし Sourceを生み出す」

|

百武 壮 氏 |

講演者略歴

2003年 3月早稲田大学 理工学部 応用化学科 卒業 (西出・武岡研究室 新制53回)

2005年 3月早稲田大学 大学院 理工学研究科 応用化学専攻 修士課程 修了

2007年10月早稲田大学 大学院 先進理工学研究科 客員研究助手

2008年 3月早稲田大学 大学院 先進理工学研究科 応用化学専攻 博士課程 修了

博士(工学) 指導教授 西出 宏之先生

2008年 9月アメリカ University of Houston, Advincula教授グループ 博士研究員

2009年 4月独立行政法人 土木研究所 材料地盤研究グループ(新材料) 研究員

2014年 9月スペイン Institut Català d’Investigació Química, Urakawa博士グループ

在外派遣(1年間)

2015年 4月国立研究開発法人 土木研究所 先端材料資源研究センター 材料資源研究グループ

研究員 (改組による)

2016年 4月国立研究開発法人 土木研究所 先端材料資源研究センター 材料資源研究グループ

主任研究員

2019年 4月国立研究開発法人 土木研究所 企画部 研究企画課 副参事

2020年 4月国立研究開発法人 土木研究所 企画部 研究企画課長

2022年 4月国立研究開発法人 土木研究所 先端材料資源研究センター 材料資源研究グループ

上席研究員(特命事項担当)

2023年 4月国立研究開発法人 土木研究所 先端材料資源研究センター 材料資源研究グループ

上席研究員(シーズ実用化担当)

2025年 4月国立研究開発法人 土木研究所 先端材料資源研究センター 材料資源研究グループ

上席研究員(先端材料・高度化)※研究室長

はじめに

今回は、対面と遠隔方式を併用して開催致しました。

対面方式で使用した会場;西早稲田キャンパス 57号館 204教室

遠隔方式で使用したソフト;遠隔会議用ソフト Zoom

参加者:対面方式;78名(卒業生31名[講演者、先生を含む]、在校生47名)

遠隔方式;25名

まず椎名交流委員長による開会宣言と自己紹介、及び視聴に当たっての依頼事項の説明があった後、早稲田応用化学会の原副会長から開会のご挨拶を頂きました。

|

原副会長

|

椎名交流委員長

|

原副会長の開会のご挨拶

皆さんこんにちは、応化会の副会長をしております、新制36回平田研卒 原と申します。今日は交流会講演会にお集まり頂き、有難うございます。

最近ではこの交流会講演会、だいたい年2回位行われておりましてOB/OGの交流の場となっているわけですが、単に集まるだけではなくて、こういった会で色々な皆さんの活躍のお話を聞いて刺激を受けるのも良いと思います。それと同時に応化会としては、若い人達が社会に出てキャリア形成をしていく中で、私もそうでしたが会社に入ってみないと会社ってどういうところか分からないですし、アカデミアへ残れる方も実際にやってみると想像と違うことも沢山ありますし、そういう意味では先輩方のお話を沢山聞くということはとても参考になるのではないか、と思います。皆さん色々考えておられることと思いますが、全てを自分の経験からの延長線で考えてしまうことが多いと思います。やはり色々な経験を持った先輩からのお話を聞くことで、自分のキャリア形成に繋がっていくのではないか、と思います。

といことで今日は百武さんにお話し頂きますが、楽しんで頂ければ、と思います。

続いて椎名交流委員長から講演者の略歴が紹介された後、講演が始まりました。

講演の概要 ==⇒ こちら【新しいタブで開きます】

講演終了後、他学科も含めたOB/OG、教員、及び学生の計6名の聴講者と講演者との熱心な質疑応答が行われましたが、それらの内容については割愛させて頂きます。

最後に、早稲田応用化学会の下村副会長から閉会のご挨拶を頂きました。

|

下村副会長 |

下村副会長の閉会のご挨拶

今日は第40回の記念すべき交流会講演会ということで、講演して頂きました百武先生、どうも有難うございました。なかなか面白い話で、内容もすごく良かったです。

私は石油業界に長年勤めておりまして、今日は高分子関係の方が多いですが、化学工学系の人が沢山いました。私は触媒を専攻していました。私は今工場で管理する立場になっていますが、やはりインフラ問題はものすごく大きいと感じています。ぜひ、工場に入ってエンジニアとして働く人は色々百武先生に教えて頂いた方が良いのではないか、と思った次第です。応用化学というのは、実はこういう横の広がりのところで色々な関連性があって、日本の社会の中で広がっている話を伺っています。

百武先生はなかなか波乱万丈な人生と言われていましたが、西出先生のところでドクターコースを出られて、きわめて色々な経験をしながら決断されたことだと思います。私共の考えを言いますと、ぜひドクターに進む人を増やしたいと思っています。色々な人生の可能性があり、その中で色々なチャレンジのチャンスがある、ということを今日のお話しを聞いて思いました。

沢山聞きたいことがあるのですが、私がここで聞くと時間オーバーとなってしまいます。この後の懇親会で先生に色々お話を聞く機会があると思いますので、若い方もぜひ参加されてこういう機会を活用して頂けると有難いと思います。

今日は多くの方々にお集まり頂き、先生にご講演頂き、交流委員会の皆さんには大変な準備をして頂きまして、このような素晴らしい会が出来て良かったと思います。これからも応用化学会としてはこういう機会を作って参りますので、ぜひこういう機会を活用して応用化学の仲間の力を上げていきたいと思います。

先生、本当に今日は有難うございました。

この後、椎名交流委員長からアンケート回答についてのお願いと、対面参加者への懇親会の案内、並びに次回の交流会講演会の案内があった後、閉会となりました。

対面での参加者は講演会場での写真撮影後、56号館地下1階理工カフェテリアに場所を移し、懇親会を行いました。

遠隔配信についてのお詫び

今回のZoomを用いた遠隔配信について、音声状況が悪くお聞き苦しい配信になってしまった事をお詫び申し上げます。より良い遠隔配信が出来るよう対策を検討して参ります。

懇親会

|

鈴木交流委員

|

椎名交流委員長

|

鈴木交流委員の司会により、まず椎名交流委員長の開会のご挨拶と乾杯のご発声の後、懇親会が始まりました。

百武氏を囲んだ人たちの輪とか、旧交を温めるOB/OGの人たちの輪が会場のあちこちに出来て、大いに盛り上がりました。

|

|

|

|

応化会元会長 河村宏様

|

関谷交流副委員長

|

D1 店網隆之介さん

|

また、応化会元会長の河村宏様、関谷交流副委員長、並びにD1店網隆之介さんからそれぞれご挨拶を頂きました。河村様からは、ご高齢であるにも関わらずお元気で力強いお言葉を頂き、一同感銘を受けました。

応援部学生のパフォーマンス

|

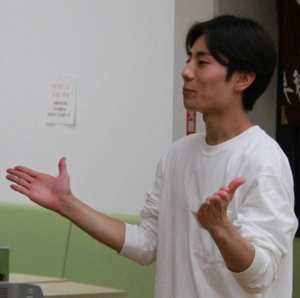

早稲田大学応援部リーダー3年山口和真さん |

|

懇親会の終盤には早稲田大学応援部の学生によるパフォーマンスが披露されました。校歌、エールで参加者が声を合わせ、応化会の団結を確認し今後益々の発展を誓いました。

|

|

|

下村副会長

|

北村学生委員長

|

最後に、早稲田応用化学会の下村副会長からいつもの力強い中締めのご挨拶を頂き、北村学生委員長の一丁締めにて散会となりました。

講演会・懇親会のスナップ写真は下のボタンをクリックしてご覧ください。

【新しいタブで開きます】

(文責;交流委員会)