「先輩からのメッセージ2024」204会場・会場風景

「先輩からのメッセージ2024」302・303会場

「先輩からのメッセージ2024」懇談会会場風景

第四回応化給付奨学金受給者の集い

台風10号のノロノロな進行状況に惑わされながらも、何とか開催を決定したのが開催の前日。当日の令和6年8月31日(土)は台風の影響も限られ、第四回応化給付奨学金受給者の集いを無事開催することが出来ました。

今年は、社会の様々な方面で奮闘されている17名の面々が集まる予定でしたが、台風による大雨の影響で公共交通が使えないことで参加出来なくなった5名を除く12名と9名のホストら合わせ21名が、4時間弱の時間を母校西早稲田キャンパスで共にし、個々に交流を深めることが出来ました。障害が予想される中をご参集頂きありがとうございました。

昨年からスタートさせた 活躍されている皆さんの気持ちを鼓舞することを目的とした「奨励賞」について、今年も応化シニア会のご支援を得て3名の方を表彰することとなりました。尚、ご本人への表彰は本年10月5日(土)に開催予定の応化シニア会の席上で行われる予定です。

今回も、奨学金受給者内幹事役4名の方々(新51 田原聖一氏、新53 百武 壮氏、新57 國本雅宏氏、新63 原慎太郎氏)の協力を得て、前回から対象年次を拡大し新50回生~新63回生(2000年~2013年学部卒相当)の応化給付奨学金受給の博士修了者に水野賞も加えた対象の方に声を掛けさせて頂きました。

今年は台風の豪雨により参加したくても出来ない面々も居られ、かつ不確定要素もある中で懇親会の質も落とさざるを得ず、限られた時間の中での交流となりましたが、従来と変わらず密度の高い交流がなされたかと感じております。来年も同世代プラス 世代を超えた縦のネットワーク構築にも寄与できればと願っております。

当日は、下井將惟元副会長(新13)の司会でスタートしました。

西出宏之前会長(新20)からは挨拶の中で、応化シニア会としての表彰の観点から、選定基準についての執行部で討議し、「企業」のカテゴリーでは、企業でチーム等を率いて、或いはベンチャーを立上げ頑張っている方、「アカデミア(大学)」のカテゴリーでは、教授に昇進されて研究教育に当っている方で、その前提として早稲田の大学院で博士課程を修了し、本集い並びに表彰されるシニア会に参加出来ることが現時点での要件と説明されました。

次いで、下嶋敦主任教授から、最近の学内の動き(応用化学科が7部門からものづくり部門が増え8部門となり江口先生が加わったこと。3月末には平沢教授が退職され、現在の化学工学部門は野田教授他と新旧交代がされたこと。女性比率が増え35%~40%となり、大学院進学は8割~9割と研究レベルが上がっていること等)をご紹介頂きました。

次に、自己紹介と会社・アカデミアの中での実績と将来展望のあらましが説明されました。その中でも、今回奨励賞に内定が決まった3名のあらましは以下の通りです。

*新50 望月 大氏(東京電機大学教授)からは、千住キャンパスの応用化学科で、新しい小さなもの(無機ナノ材料)を作って大きな夢(環境問題の解決)を実現することを目指している。無機ナノシートを出発として新しいプロセスを開発している。ナノシートを垂直に立てて電極材料として使うことで充電速度の性能が上がることを研究したり、マイクロ波を利用した新しい化学プロセスにも注目しており、カーボンニュートラルを達成することを目指したりしている。

*新52 岡村陽介氏(東海大学教授)からは、ご本人のボン大学でのナノ顕微鏡を用いたバイオマテリアルの相互作用を研究後、東海大学でナノ生体材料学研究室を主宰し、どこにでも貼れるナノ材料で医療材料や環境分野に応用できるような材料を開発することを研究している。現在、研究室OBが83名で現メンバー加えると100名くらいになっている。

*新53 百武壮氏(土木研究所上席研究員)からは、ご本人の土木研究所の中での研究企画課長含めた履歴を語られ、先端材料資源研究センターでのシーズの実用化を紹介された。一例として、アスファルトが減っていく中でカーボンニュートラルを実現させていくための植物系・廃プラを使う材料開発の旗振り、メーカーが自社製品を評価出来る手法を提案・普及させている。

上記以外にも奨学金受給者の皆さんがスライドを使い各人各様の自己紹介をされました。分野・会社が多岐に亘るため近況や見通しなど、皆さん 興味深く聞かれていました。

懇親の部は、同室内で4つの大テーブルを囲んで始めました。

河村宏氏(新09)の乾杯の挨拶では、この会が一つの生きがいとなっていること、水野奨学金創設(父の没翌年)から37年、皆さんの成長を見るともっと奨学金を増やしたい。一方、博士に進む方が少ない、OBが温かく見守っている。皆さんがこのような企画を宣伝して頂きたい。皆さんが応用化学、応化会の次を背負って立つと思うので、学校に戻ってこのような生き方があることを学生に教えて頂きたいと、強いメッセージを発信されました。

発起人の皆さんを囲んで交流が始まりました。縦横の交流がスタートしました。

中締めで、大林秀仁氏(新17)からは、皆さんが受けたものを次の世代へ繋いでいってもらいたい、次の世代に我々の想いを伝えていくのも大事と思うのでお元気で活躍くださいとのメッセージでお開きとなりました。

交通機関も順調ではない中の開催でもあり、会場の片付けをお手伝い頂いた後早々の閉幕となりました。次回は、更にネットワークが広がると共に元気な姿でお会いできることを楽しみにしております。

(文責 事務局 高橋 宏)

学内講演会のお知らせ

Achieving Ultralong and Efficient Organic Phosphorescence with Polymer-Based Matrix

下記の要領で学内講演会が開催されます。

| 演 題 | Achieving Ultralong and Efficient Organic Phosphorescence with Polymer-Based Matrix |

| 講 師 | Fushun Liang |

| 所属・資格 | |

| 日 時 | 2025年1月31日(金) 10:40-12:20 |

| 場 所 | 早稲田大学 55号館S棟510室 |

| 参加方法 | 入場無料、直接会場へお越しください。 |

| 対 象 | 学部生・大学院生、教職員、学外者、一般の方 |

| 主 催 | 早稲田大学先進理工学部 応用化学科 |

| 問合せ先 | 早稲田大学 理工センター 総務課 TEL:03-5286-3000 |

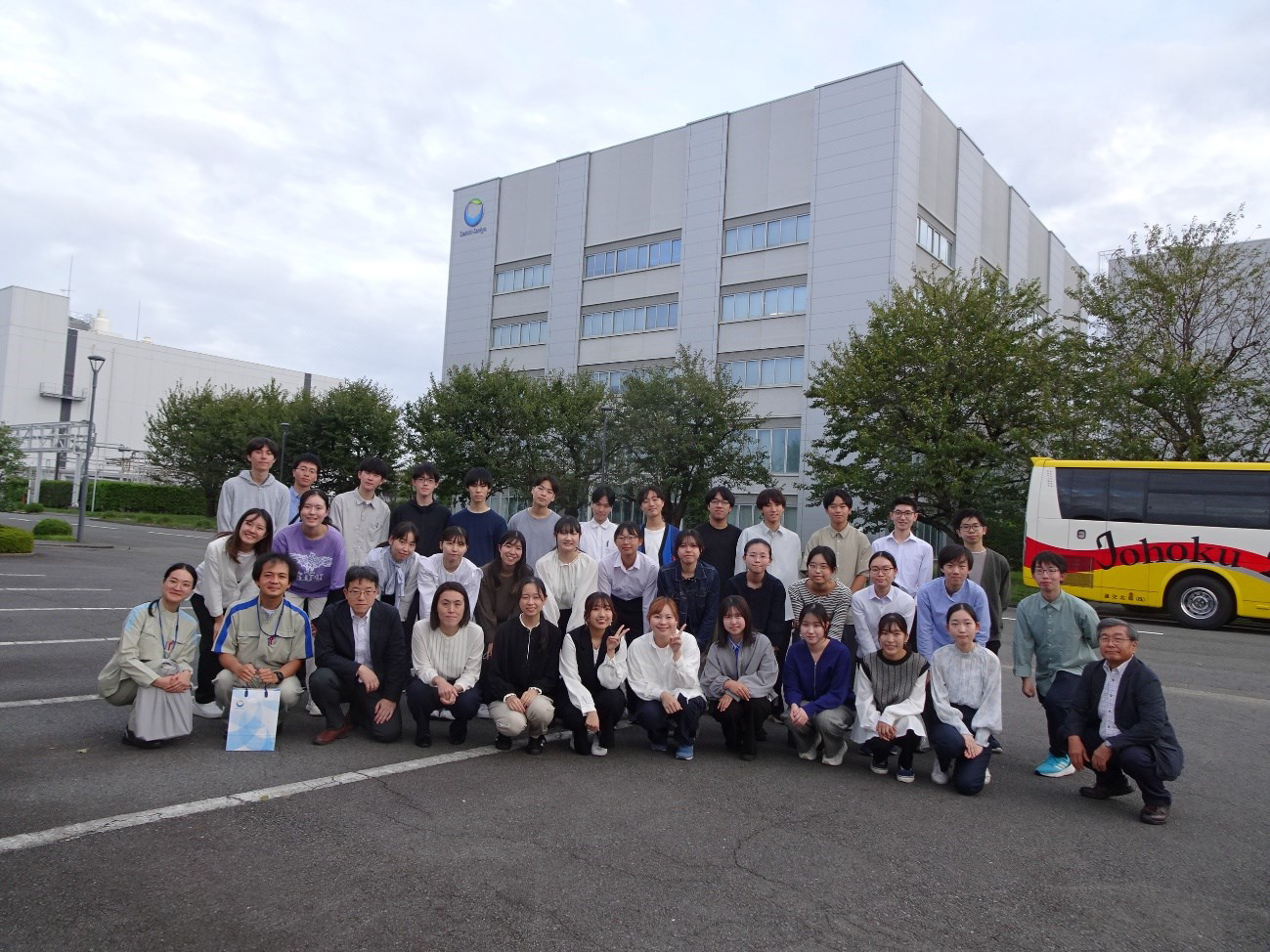

2024年度学生工場・施設見学報告(2024年9月25日(水)開催)

1. 見学趣旨

・大学側の教育行事として、応化学生に対し原則学部1、2年生を対象に、工場・施設見学を催行し、企業の製造、生産管理、研究開発等の実態を学び、今後の勉学への動機付をしてもらうことを目的とします。開催時期は夏休み中の後半の平日とし、西早稲田キャンパスから日帰りで往復可能な地区の企業事業所・工場・研究所等を対象とします。

本年度は三菱ケミカル株式会社・横浜研究所 (横浜市青葉台) 及び第一三共株式会社・平塚工場(第一三共プロファーマ株式会社)を選定しました。

本企画の主管は教室側、交流委員は支援とし、見学は教員が引率、交流委員は同伴致します。

2. 開催日時

・9月25日(金)

|

07:45

|

西早稲田、理工キャンパス63号館ロームスクエア前集合

|

|

08:00

|

バスに乗車・出発

|

|

18:30

|

理工キャンパス帰着・解散(バス内でアンケート記入、下車時回収)

|

3.参加者:

・応用化学科B2学生12名、B1学生21名、合計33名

応募学生は合計42名(B3:4,B2:14、B1:24)、欠席9名

引率・同伴者5名、総合計38名

(バスの最大定員は正席49、補助席7、合計56名)

・引率教員 下記担任教員が引率

B1担任:花田信子准教授、

B2担任:小堀深専任講師 計2名

・同伴交流委員 金利龍志郎(新56回)(担当見学先で参加)

加来恭彦(新39回)(担当見学先で参加)

関谷紘一(新18回)、計3名

4.見学先 (青葉台・平塚地区)

AM 三菱ケミカル株式会社・横浜研究所(横浜市青葉台)

(担当・金利委員)

・住所 〒227-8502神奈川県横浜市青葉区鴨志田町1000 電話: 045-963-3011

・事業所内容: Science & Innovation Center

インフォメーション&エレクトロニクステクノロジーセンター(横浜)

ライフソリューションズテクノロジーセンター(横浜)

基礎化学品研究室(横浜)

PM 第一三共株式会社・平塚工場(第一三共プロファーマ株式会社) (平塚市)

(担当・加来委員)

・住所 〒254-0014 神奈川県平塚市四之宮1-12-1 電話: 0463-31-6111

・事業紹介:

(1)生産技術について

医薬品は人体に影響を与えるものであることから、「製造管理及び品質管理に関する基準(GMP)」で定められた基準や制約のもとで生産体制を整えており、その製造には高度な技術が必要です。高い品質の医薬品を安定的に製造するため、生産技術部門ではよりよい原材料の選択、製法や試験法の改良に取り組んでいます。近年「抗体薬物複合体(ADC)」製品の開発が進められており、それに伴い新技術の導入も積極的に行っています。

(2)治験薬製造について

「治験薬」とは、新しい医薬品の研究開発の最終段階である臨床試験(治験)に使用する医薬品です。該社は画期的な新薬が少しでも早く患者さんに届けられることを願いながら治験薬の製造を行っています。治験薬の製造は、市販されている医薬品の製造に比べると小規模ですが、未知の課題に果敢に挑戦しながら、高品質で安定的な生産が可能な製法や試験法の確立に取り組んでいます。

(3)医薬品製造について

「医薬品製造」は、医薬品の有効主成分である原薬を製造する「原薬工程」、患者さんが服用しやすくかつ有効性を保つために加工する「製剤工程」、製剤化された医薬品を製品に仕上げる「包装工程」に区分されます。該社の工場では主に「製剤工程」と「包装工程」を担っています。

「製剤」には、経口で服用する錠剤や散剤のような固形製剤と、注射により投与されるアンプル、バイアルなどの注射製剤があります。また、包装工程では、これらの製剤に品質を維持するための包装を施し、表示を加え、「製品」として出荷できる形に仕上げる作業を行っています。

5.見学スケジュール

|

9:30

|

三菱ケミカル株式会社・横浜研究所(横浜市青葉台)到着。指定の門から入場・降車、バスは指定場所に駐車

|

|

9:30~9:40

|

入場・会場誘導、入場手続き等

|

|

9:40~10:00

|

オープニング、会社・OB/OG紹介

|

|

10:00~10:15

|

Science & Innovation Center (SIC)紹介映像

|

|

10:15~10:20

|

休憩

|

|

10:20~11:40

|

KAITEKI PALETTE/ラボ見学、及びOB・OG懇談会

|

*「志(し)」,「学(がく)」,「力(リキ)」,「友(ユウ)」の4チームに分けて実施

チーム構成:おおよそ学生11名、引率教員1名、同伴交流委員1名、

MCC OB・OG1~2名、合計14~15名/T程度/チーム

尚、当日見学対応された応化卒OB・OG社員の方は以下の通り。

|

|

現所属

|

入社年

|

出身研究室

|

|

・金利 龍志郎

|

水・環境事業本部クリンスイ事業部 インダストリアルソリューション部 兼 同事業部 海外営業部 兼 同本部 インキュベーション部

|

2006年学士

|

酒井・小堀研

|

|

・渡部 昌大

|

SIC Food Technology laboratory

|

2010年修士

|

木野・桐村研

|

|

・垣谷 啓太

|

水・環境事業本部クリンスイ事業部 インダストリアルソリューション部

|

2016年修士

|

西出・小柳津・須賀研

|

|

・小池 正和

|

SIC・分析物性研究所先端解析研究室

|

2021年修士

|

黒田・下嶋・和田研

|

|

・山口 真悠

|

ウエルネス技術部・フード&ヘルスケアグループ

|

2019年修士

|

西出・小柳津・須賀研

|

| (昼食時だけの出席) | |||

|

・西尾 逸美

|

情報技術部・有機エレクトロニクス

|

2010年修士

|

西出・小柳津研

|

|

11:40~11:45

|

質疑応答等

|

|

11:45~11:50

|

集合写真撮影後食堂へ移動

|

|

11:50~12:35

|

昼食

食堂内懇親スペースにて上記先輩を交えての懇談・会食を実施。 |

|

12:35~12:40

|

クロージング

|

|

12:40

|

バスに乗車、第一三共株式会社・平塚工場(第一三共プロファーマ株式会社)へ向け出発

|

|

13:20

|

第一三共株式会社・平塚工場(第一三共プロファーマ株式会社) 到着

【主管】:第一三共プロファーマ(DSPP)、第一三共(株)(DS) |

|

13:20頃

|

バス到着、案内:会場:B地区第一試験棟会議室A,B

|

|

13:30~

|

ご挨拶 総務課長

|

|

13:35~

|

平塚地区全体の紹介(ビデオ視聴①)

|

|

14:00~

|

第1班は固形製剤棟(錠剤製造)見学へ移動、第2班は注射製造工程等紹介(ビデオ視聴②)

|

|

14:15~

|

第2班は固形製剤棟(錠剤製造)へ移動

|

|

15:00~

|

第1班の工場見学終了、会議室到着後ビデオ視聴②

|

|

15:15~

|

第2班の工場見学終了

|

|

15:15~

|

工場見学に関する質疑等

|

|

|

【主管】:第一三共(株)(DS)

|

|

15:30~16:50

|

以下の応化OB・OG社員らによる講話、質疑応答等(テクノロジー本部)

|

|

|

現所属

|

入社年

|

出身研究室

|

|

・加来 恭彦

|

安全管理企画部

|

新39 PhD

|

高分子(西出)研

|

|

・池 勇樹

|

テクノロジー開発統括部エンジニアリング技術研究所

|

新66 Dr.

|

平沢・小堀研

|

|

・春原 晴香

|

テクノロジー開発統括部エンジニアリング技術研究所

|

新67 Dr.

|

黒田・菅原・和田研

|

|

16:50~17:00

|

クロージング、退出時にA地区事務所前で集合写真撮影

|

|

|

|

|

17:00

|

バスに乗車・出発、車中でアンケート作成

|

|

18:30

|

西早稲田キャンパスに帰着、解散

|

(三菱ケミカル株式会社・横浜研究所見学写真)(横浜市青葉台) 見学写真

(第一三共株式会社・平塚工場(第一三共プロファーマ株式会社) (平塚市)見学写真

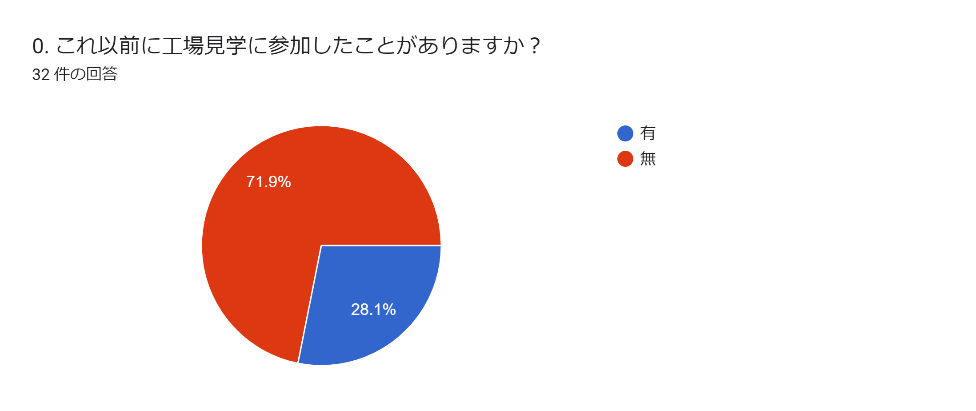

6.見学後の学生アンケート結果を含む見学後記

6-1.三菱ケミカル株式会社 横浜研究所(横浜市青葉台)

結果は総じて好評で、事業所が広く、清潔で、働きやすい環境にあるとの印象を受けた様です。開発製品の展示箇所では会社の製品の機能、製造プロセス等が分りやすく説明されており、企業で研究開発に携わる事に関し意欲が高まった等の感想が多かった。又食事中も含め応化OB・OGの就職活動中の考え方、就職後の業務内容、会社の雰囲気、私的な生活等についても具体的なお話があり、就職後の公的・私的な生活のイメージ学べたのは良かったとの事。又昼食時でご準備された当該研究所の食堂で作成された弁当は、大変野菜が多く、バランスが取れていて、美味しく好評でした。有り難うございました。 又、学生等の質疑応答に参加していただいた応化OB・OGの渡部 昌大 様、垣谷 啓太 様、小池 正和 様、山口 真悠 様、昼食時だけ出席された西尾 逸美 様はじめ、今回の見学を応化会交流委員・三菱ケミカル社員として具体的に推進頂いた金利 龍志郎 様及び関係された皆様に感謝申し上げます。

6-2.第一三共株式会社・平塚工場(第一三共プロファーマ株式会社) (平塚市)

殆どの学生は医薬品の製造工程を見学した経験が無かったので、殆どの設備が機械化され、自動化されている衛生的なプロセスを見学でき、感銘を受けた学生が多かった。又上階に原料投入設備を設置し、下階に錠剤包装系の設備を設置する等、化学工学的な視点でプロセスが構築されている事が分かり、製薬業界で現在勉強している化学工学が貢献出来ると考え、更に製薬業界について深く知りたいとの意見がありました。又今回見学できなかった液体の注射製剤についてはビデオで製剤工程を見学出来、イメージがつかめた。又見学後の応化OB・OGとの懇談会では、先輩からどの様な経緯で製薬分野を選定したのか、製薬分野の仕事をどの様に捉えておられるのか、研究分野・内容等具体的なお話があり、有意義であったとの感想がありました。

見学後の懇談会で講演頂いた、応化OB・OGの、今回の見学を具体的に推進頂いた加来 恭彦 様、池 勇樹 様、春原 晴香 様はじめ、関係された皆様に感謝申し上げます。

以上

文責 応用化学会交流委員 関谷 紘一

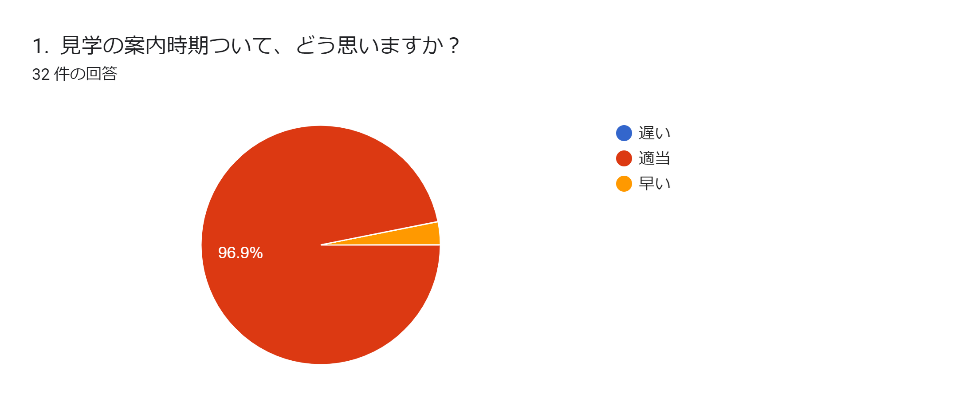

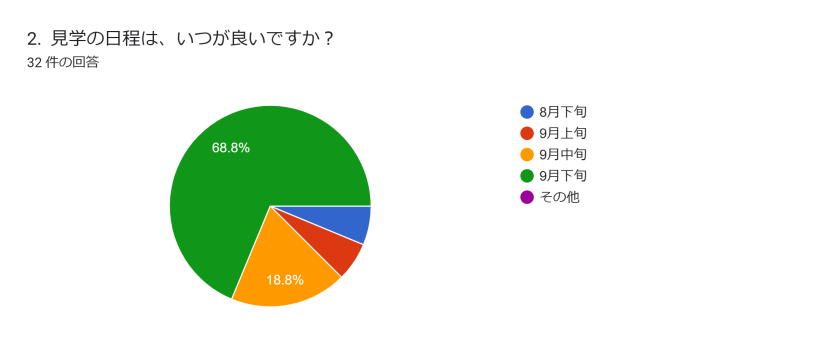

工場・施設見2024年度 学生学 事後アンケート結果 (2024年9月25日開催)

2024/11/30-12/1 縦割り交流合宿実施 学生委員会報告

11月30日(土)、12月1日(日)に河口湖で縦割り交流合宿を実施しました。今年はOB10名、学生34名お子さん1名の合計45名の方が参加してくださりました。

詳しくは、学生委員会HPをご覧ください→こちら

2024/12/9 第二回応化ゼミ 学生委員会報告

寒さが一段と厳しくなり、2024年も残すところあと約1ヶ月となりました。そんな中、第二回応化ゼミが12月9日に行われました。今回は大学院進学に関してのお話で、優先配属で研究室に入り、推薦で早稲田大学院に進んだ方と、早稲田大学院試を受けて大学院に進んだ方、他大学院に進んだ方のお三方から貴重なお話を伺いました。

詳しくは、学生委員会HPをご覧ください→こちら

2024/11/2,3 理工展 学生委員会報告

11月2, 3日に理工展が開催され、応用化学科学生委員会は屋台班と実験班の二班に分かれて参加しました。屋台班ではフランクフルトを販売し、実験班ではケミカルライト・芳香剤・人工いくらの実験を行いました。在校生はもちろん、小さなお子様から保護者の方々など、幅広い年代の方にお越しいただきました。

詳しくは、学生委員会HPをご覧ください→こちら