【開催日時】

2023年8月19日(土):オンラインにて開催

13:00- パネルディスカッション

14:15- 座談会

昨年度まで「先輩博士からのメッセージ」として開催してきた本イベントは、今年度より「応化卒の多様なキャリア形成」と名前を変更して開催した。今回は学位取得後数年〜10年前後経過した社会人をメインとしたパネルディスカッションを実施し、国内外の様々な職場で博士号をどのように活かしているか語ってもらった。

開会挨拶: 下村副会長:

今年は応用化学会創立100周年として様々な取り組みをしており、博士人材の育成・支援は特に重要と考えている。本会もその一部である。

思い起こせば自分が応用化学科の学生であった頃は、学部卒が卒業生全体の半数ほど占め、修士課程に進学した学生のうち、一部がそのまま博士後期課程に進学し、企業に就職後学位取得のために戻ってくるケースもあったが少数だった。最近の博士人材のキャリアは多様化しており、本会も様々な知識を得る良い機会になるのではないかと思う。是非この貴重な場を活用してほしい。

パネルディスカッション:

今回パネルディスカッションに参加していただいた6名のパネリストの方々に自己紹介をしていただいた後、事前アンケートで希望が多かったテーマを中心にファシリテーター(梅澤宏明 基盤委員長)から質問する形式でパネルディスカッションを行った。

パネリスト(6名):

博士取得後のキャリアについて(この道に進んだ理由):

黒田さん: 大学教員を選んだのは、B4の卒業時に修士号を取得した先輩方が毎年10人社会貢献しているのを見て、自分は社会に出る人材を育てることに注力したいと思った。

助川さん: 昔から環境問題で社会貢献したいと考えていて、製品として世の中に貢献できることをしたいと考えた。修士での就職も考えていたが研究を優先させたく、博士を選んだ。

ジギーさん: 博士後期課程修了後も継続して研究したく、海外経験がなかったので他国(欧州)で研究したいと思った。学生と一緒に研究することの興味もあり、現在のキャリアを選択した。

稲垣さん: 基礎研究を継続したのは、合金研究に他の金属を混ぜたときに物性変化を見るのが面白く、論文を調べても明確でなかったことから、基礎研究の面白さを追求したいと考えた。

社会において博士人材も増えているのではないですか?:

黒田さん: アカデミアに進むうえでは、博士後期課程は通過する道であり、化学と工業の求人欄でポスドクの口を見つけた。アカデミアではテーマ替えもあるが、広く視野を広げてチャレンジ出来るのも一つのポイント。

助川さん: 旭化成の研究開発における博士人材の比率は10%程度。ただ、入社後にも学位を取得しにアカデミアに出向される人も多い。マネジメント職に進む人の資格要件ではないものの、マネジメントにプロモートされている方で学位取得者は多い。

ジギーさん: ベルギーの研究機関でも研究職は全員博士号を持っている。人材の募集要件として学位が求められ、かつ研究に関するバックグラウンドも併せて求められる。

稲垣さん: 国立研究機関で研究者として入る人材は学位取得が必須。(特に研究スタッフとしての学位は必須)。

黒澤さん: 就職活動の時期に海外留学が重なったが、最初に受けた製薬企業に就職が決まり、学位取得の強みを感じた。創薬部門は基本的に学位取得者で占められている。

吉田さん: これから就職活動に入るため、学位取得後の進路についてはイメージを持っている程度ではあるが、社会貢献についての興味に基づいてキャリア形成をしたいと考えている。

博士課程での研究生活について:

黒澤さん:月曜日から土曜日まで8時30分スタートで夜10時過ぎくらいまで研究することが多く、有機合成については1反応あたり12時間くらいを有するものもあるので前処理から後処理まで含めるとこのくらいの時間設定になることが多い。空き時間に文献チェックや論文作成など。

吉田さん:10時からから5時までが基本だが、昼間は後輩の指導に時間を充てることも多く、自分の時間を夜に入れたりすることが多い。化学工学では反応時間が長時間になることはあまりないため、解析などの処理などに時間を費やしたりしている。

黒田さん:学生時代に最も研究に時間を費やしたのは修士の時代で、博士課程に進むと研究室運営にも携わる時間が増えた。現在のキャリアを考えるとその時代の知識や経験も役立っているし、次の職場を選択する際にも一つのアピールポイントになった。

助川さん:博士課程時代にはテーマの割り振りなどもあったので、チームで研究を進める際に全体的なマネジメントの楽しさやチームとしての一体感など博士課程で経験した。

ジギーさん:博士課程在学中に助手もさせていただいた。学生実験など教授のサポートもあったので教育関係への時間も割くことになったが、チームでの研究がサポートになりバランスが取れた学生生活だったと思う。

現在は勤務時間がベルギーでは9時-17時で週1回のテクニカルミーティングになっている。ワークライフバランスは法律としても厳しく管理されている。

稲垣さん:博士課程から理研に進んだときに掛け持ちで大学に来る際の体力が、理研には高価な測定機器もあって時間的に使用制限が掛かるときの集中力は求められた。時間的にもメリハリがあった。

論文作成での苦労など:

稲垣さん:論文は一本作成するとその後の研究の見通しなど立てやすくなった。学位論文作成時のIntroductionをもとにしたReview論文作成そのものは大変だった。初期段階での教授のサポートは頂いたが、構成作業などは自力で対応したので力になった。

海外での研究や仕事に関して:

稲垣さん:シカゴで測定系での技術が現地で重要だった。3か月間の留学期間だったが、英語力とともに自炊など生活力も必要であることを実感した。

黒澤さん:ボストンでは同じような研究内容について3か月留学した。週に1回、教官との面談があり、英語でのコミュニケーションが求められた。リスニング力は向上したように思う。

助川さん:共同研究としての出向や、また海外からの研究者の受け入れなどの共同作業はあった。学会発表など含めての海外を経験する機会は多い。海外学会での受賞経験はモチベーションを上げるのに重要で、著名な先生と対面でディスカッション出来るのも大きいと思う。

黒田さん:学生を送り出すと現地で語学力の増進について実感がある。海外学会の場合は短い期間でも人脈形成のチャンスも多くある。

後輩たちへのメッセージ:

黒田さん:博士課程で何が出来るかを考えたときに、一つの資格であり、仕事が選べるメリットもある。企業に進んでも自分がアグレッシブに仕事する上で重要だと思う。

助川さん:専門性も上がるし、チームビルディングも一つのキャリア形成に役立つ。企業でも学位取得者が多いので一つの選択肢として学位取得を考えてもよいと思う。

ジギーさん:「学生」ではあるものの学会などに出席する機会も多いため、国際交流や人脈形成の可能性が大きく広がる。

稲垣さん:勉強が好きと研究が好きは別次元だと思うが、実際に研究室に入って研究が面白いと感じたらその思いは大切にしてチャレンジしてよいと思う。

黒澤さん:研究を始めてその楽しさに魅せられて進んだので、研究を継続しようという希望があれば積極的に考えて欲しい。

吉田さん:アカデミックな経験が多くできるのが一番のモチベーションになっているので、研究に興味があれば積極的に博士課程進学を考えてよいと思う。

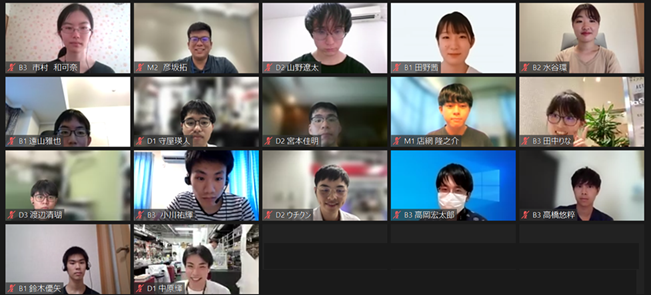

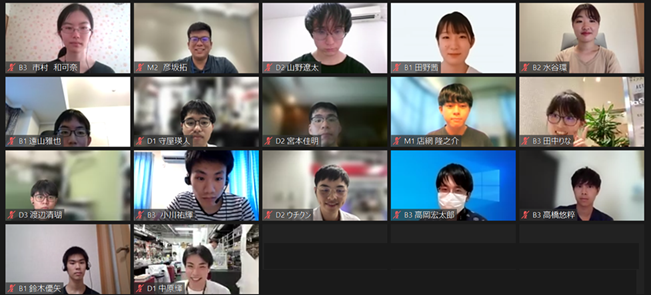

パネルディスカッションの様子(参加者集合写真)

座談会:

パネルディスカッションに引き続き、パネリスト6名に博士号取得後の卒業生、現役博士学生を加えて、学部生との座談会を実施した(20分×2回)。ブレイクアウトルーム6室に参加者を分け(1グループ5~7人程度)、より率直に質疑応答や意見交換が出来る環境を提供することで、様々な博士課程での経験を共有した。

話題としては、就活の時期:会社や分野によって開始時期が違うか、博士課程進学を決めた時期、また博士課程進学を決定したトリガーなど、学部生の興味に沿った内容が多かった。

座談会の各ブレイクアウトルームの様子

座談会参加者は以下の通り(敬称略)

・黒田 義之 黒田研究室出身

・助川 敬 西出・小柳津研究室出身

・ヴォダルツ ジギー 本間研究室出身

・稲垣(鳥本) 万貴 関根研究室出身

・黒澤 美樹 山口研究室

・吉田 啓佑 野田・花田研究室

・佐藤 陽日 細川研究室出身

・金子 健太郎 野田・花田研究室出身

・吉岡 育哲 桐村研究室出身

・加藤 弘基 山口研究室

・重本 彩香 関根研究室

・渡辺 清瑚 小柳津・須賀研究室

・三瓶 大志 関根研究室

・ウ チクン 山口研究室

・中原 輝 山口研究室

・久保 真之 山口研究室

・宮﨑 龍也 山口研究室

・宮本 佳明 下嶋研究室

博士後期課程学生への支援体制:須賀先生

博士後期課程に進学する学生にとって、関心事の一つが経済的なサポートである。応用化学科及び応用化学会の充実した奨学金制度について、また、博士後期課程への進学率とその後の進路先の割合について紹介した。博士後期課程修了者は、2010年以降2022年までの間で約90名である。進学者の内訳は、内部進学が85%、他大学からの編入が6%、社会人が9%で、ほとんどが修士課程からそのまま博士後期課程へ進学している。また、学位取得後の進路は、約半数が企業、次いで国内大学、海外大学、省庁・研究機関となっている。

博士後期課程の支援体制として、学内外の奨学金制度は、貸与型と給付型があり、学科内の奨学金制度は全て給付型となっている。また、学内には早稲田オープンイノベーションエコシステム挑戦的研究プログラム(W-SPRING)もあり、各支援制度の選考時期・選考フローについても説明があった。そのため、各人の状況に応じて充実した奨学金制度を有効活用し、研究に集中できる環境を是非整えて頂きたい。世界的にも博士人材の需要は高くなっており、日本でも博士人材への需要は増加傾向にある。また、応用化学会給付奨学金は一昨年より給付対象を学部学生にも広げ、早期から優秀な人材を発掘し、博士後期課程に進学する学生を支援している。興味がある学生は積極的に応募してほしい。

閉会挨拶:橋本副会長

非常に実のあるディスカッションが出来たと思う。

私たちが学生であった当時は、早く社会に出てその現場を知り、そこで改善を積み重ねて継続的に効率性・経済性・生産性を強化していくのが一般的なエンジニアのキャリア形成であり、また企業競争力の基盤だった。しかし競争が、同じ段階内での改善に依存するよりも、その段階から一つ上の段階にステップアップする発想や技術に依存するようになると、そのための能力として必要な博士学位を背景に研究開発やディスカッションへ参加できる人材が重要視されるようになった。こうした状況で特に世界における企業間競争力を追求していくためには、視点を高く持つ博士学位取得者への期待が当然大きくなっている。能力と意欲のある応用化学科の学生には奨学金による経済的なサポートも充実してきているので積極的に活用し、自分の将来の夢を実現させてほしい。

博士人材交流会:

パネルディスカッションと座談会にご参加いただいた博士人材の皆様にご参加いただき、博士後期課程学生と博士号取得後のOB/OGの方々とのコミュニケーションの場として交流会を開催した。バーチャルコミュニケーションツール(ovice)を用いて自由に懇談していただくことで、学位取得までの疑問や卒後キャリア、業種ごとの勤務体制の違いなど、リアルの交流会に近い環境で交流を深めることができた。

oviceでの博士人材交流会の様子

(写真:社内理科系社員による稲門会)

(写真:社内理科系社員による稲門会)