学生委員会HPに掲載されました.

学生委員会・応化委員の新歓企画として、お台場でポイントハンティングというレクリエーションを対面で実施したというものです。 → こちら

学生委員会HPに掲載されました.

学生委員会・応化委員の新歓企画として、お台場でポイントハンティングというレクリエーションを対面で実施したというものです。 → こちら

田中先生 須賀先生

本コロキウムでは、科学技術の社会実装の方法論や化学が貢献できる社会的課題および化学技術の社会実装例を学ぶとともに、具体的なテーマを設定しながら、課題解決のシナリオを議論し社会との連携・協働を図る事を目的とします。今回は、九州大学大学院工学研究院・主幹教授の田中敬二氏に「Society5.0の実現をもたらす革新的接着技術の開発」の演題でご講演いただき、また当研究所の須賀健雄准教授より「精密UV硬化プロセスによるナノ構造制御」を発表し、高分子分野での実例をもとに先端技術の社会実装について議論します。

・2022年7月7日(木) 16:00~18:00 (ハイブリッド開催)

対面会場:西早稲田キャンパス52号館302教室(先着100名)

オンライン会場:Zoom

(先着500名、お申込み頂いたメールアドレスにご案内します)

<詳細はこちら>

⇒ https://www.waseda.jp/fsci/wise/news/2022/06/15/7804/

———————————————————————–

配信:早稲田大学理工学術院総合研究所(2022年6月16日)

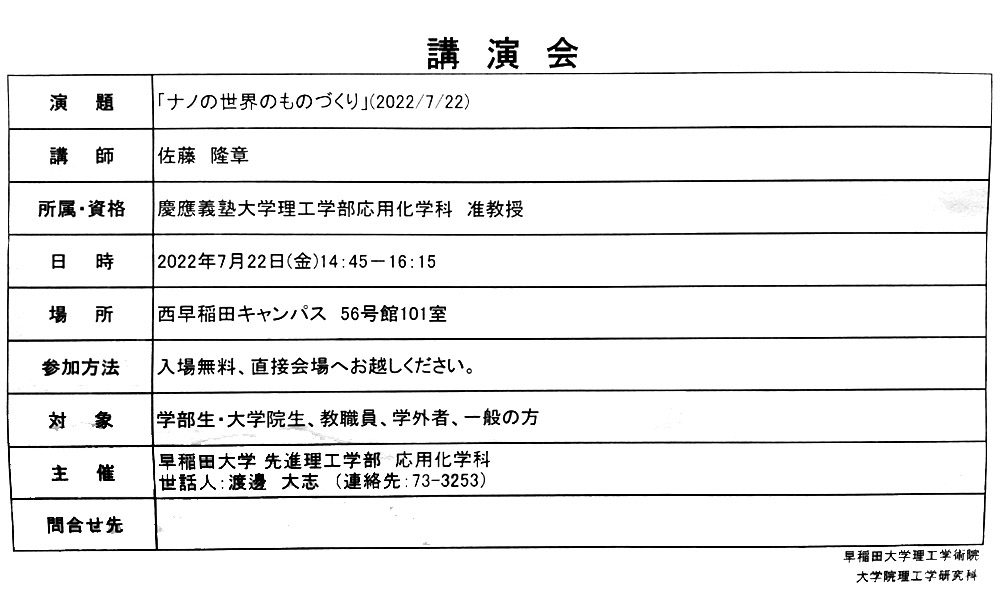

下記の要領で学内講演会が開催されます。

演題:ナノの世界のものづくり

慶応義塾大学理工学部 佐藤隆章 准教授

2022年5月17日

100周年記念事業担当 下村 啓(新34)

(応化会100周年まで「あと一年!」)

早稲田応用化学会100周年記念事業

今から一年後、2023年5月に早稲田応用化学会は100周年を迎えます。

100周年に向けて色々なイベント、取組を行って参ります。是非、会員の皆様にはご参加とご協力をお願いいたします。なお、準備の状況、イベントの詳細については逐次ご報告をさせていただきます。

講演会場:検討中(200名程度を想定)

祝賀会場:リーガロイヤルホテル東京 3Fロイヤルホール

・奨学金原資の充実⇒1000万円を目標として寄付を開始しました(2021年10月~)

・給付対象を学部生に拡大(早期から博士人材を支援する視点)

・博士後期課程進学への意識を高めるイベント開催(先輩博士からのメッセージ等)

(早稲田応用化学会給付奨学金への寄付のお願い)

(早稲田応用化学会給付奨学金への寄付のお願い)

100周年に向け、多くの会員へのご連絡、会員情報の把握のご協力をお願いいたします。

⇒各種応化会イベントの情報共有を機会に広めて頂けると幸いです。

(交流講演会、関西支部・中部支部、若手・学生部会の講演会等)

2022年5月14日(土)13時30分

方 式: オンラインと会場参加のハイブリッド開催

会 場: 早稲田大学西早稲田キャンパス 52号館304教室

定期総会(議長:濱会長、司会:井村庶務理事)

参加者:130名(リアル39名、WEB 91 名)

1.濱会長挨拶( ⇒挨拶全文と説明資料 )

三つの基本方針に対し応化会活動の現状と課題を述べるとともに再任された場合の2022年度の活動方針を述べた。

基本方針①全世代にとって魅力ある応化会活動への進化

基本方針②次世代情報基盤の構築

基本方針③応化会100周年記念事業の準備

2.総会議事

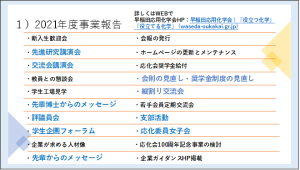

1)第1号議案:2021年度事業報告と決算報告( ⇒ 事業報告説明資料と決算案 )

井村庶務理事より2021年度のコロナ禍の中で工夫して実施した活動が報告され、津田会計理事より会計報告がなされた。

井村庶務理事より2021年度のコロナ禍の中で工夫して実施した活動が報告され、津田会計理事より会計報告がなされた。

<監査報告:1号議案に対して>

中井監事より、4月26日に監査を行い、会計部門においては領収書、通帳等の各種帳票確認した結果、適正に処理されており決算書、貸借対照表は正当であると報告された。また、業務部門においても議事録を精査した結果、三委員会とも、計画通り概ね順調に運営されたと判断したと報告された。

中井監事より、4月26日に監査を行い、会計部門においては領収書、通帳等の各種帳票確認した結果、適正に処理されており決算書、貸借対照表は正当であると報告された。また、業務部門においても議事録を精査した結果、三委員会とも、計画通り概ね順調に運営されたと判断したと報告された。

第1号議案は出席者の満場一致で承認された。

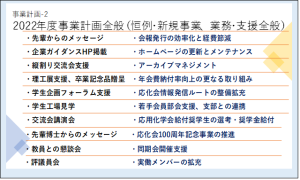

2)第2号議案:2022年度事業計画と予算案(⇒ 事業計画説明資料と予算案 )

2022年度のイベント計画について井村庶務理事より報告があり、それに伴う予算案を津田会計理事が報告したのち、出席者の満場一致で承認された。

3)第3号議案:会則の改訂(⇒ 改訂内容)

評議員の規定の見直しに関して、梅澤基盤委員長より改訂の要点と具体的な条文の変更点に関する提案がなされ、出席者の満場一致で承認された。

評議員の規定の見直しに関して、梅澤基盤委員長より改訂の要点と具体的な条文の変更点に関する提案がなされ、出席者の満場一致で承認された。

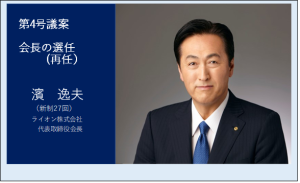

4)第4号議案:会長の選任(再任)

橋本副会長より役員会の総意として2022年度-2023年度会長に濱逸夫氏を推薦し、出席者の満場一致で承認された。

橋本副会長より役員会の総意として2022年度-2023年度会長に濱逸夫氏を推薦し、出席者の満場一致で承認された。

3.報告事項

1) 2022年度役員体制について( ⇒ 2022年度組織表 )

濱会長より2022年度の役員体制と新任役員(理事)及び退任役員について報告した。

2) 早稲田応用化学会百周年事業について( ⇒ 説明資料 )

下村副会長より2023年5月の早稲田応用化学会100周年記念事業の進捗状況を説明するとともに、さらなる協力とご支援を呼び掛けた。

下村副会長より2023年5月の早稲田応用化学会100周年記念事業の進捗状況を説明するとともに、さらなる協力とご支援を呼び掛けた。

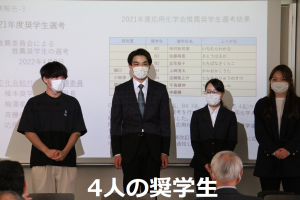

3) 奨学生の紹介( ⇒ 応化会奨学金の内規改訂と奨学生一覧表 )

橋本奨学生推薦委員長より、早期からの博士進学者へのサポート強化のため応用化学会給付奨学金の内規を変更したことを説明するとともに今年度の奨学生を紹介した。会場に出席している4人の奨学生が登壇し挨拶をした。

橋本奨学生推薦委員長より、早期からの博士進学者へのサポート強化のため応用化学会給付奨学金の内規を変更したことを説明するとともに今年度の奨学生を紹介した。会場に出席している4人の奨学生が登壇し挨拶をした。

その後、門間副会長より今年度選考した水野奨学金、里見奨学金の奨学生、森村豊明会奨励賞の受賞者を紹介した。

その後、門間副会長より今年度選考した水野奨学金、里見奨学金の奨学生、森村豊明会奨励賞の受賞者を紹介した。

4.閉会の挨拶

平沢副会長が閉会のあいさつに立ち、周りにいる応化会員に活動に参画するよう声掛けをしていただきたいと総会参加者に呼び掛けた。

平沢副会長が閉会のあいさつに立ち、周りにいる応化会員に活動に参画するよう声掛けをしていただきたいと総会参加者に呼び掛けた。

<オンラインで参加の皆さん>

先進研究講演会:「応用化学最前線-教員からのメッセージ」(司会: 桐村庶務理事)

先進研究講演会:「応用化学最前線-教員からのメッセージ」(司会: 桐村庶務理事)

参加者: 157 名(リアル46名、WEB 111名)

⇒ 講演は早稲田応用化学会ホームページの資料庫に格納されております。

1)応用生物化学部門 梅野 太輔教授

1)応用生物化学部門 梅野 太輔教授

演題:「高分子機能の進化デザイン」

2)応用物理化学部門 門間 聰之教授

2)応用物理化学部門 門間 聰之教授

演題:真に「役立つ電気化学」を目指して

3)高分子化学部門 須賀 健雄准教授

3)高分子化学部門 須賀 健雄准教授

演題:「その場形成・反応の視点から見た機能性

コーティングの設計と展開」

2022年5月9日 中部支部支部長 友野博美

22年度中部支部総会議決結果について(報告)

会員の皆様におかれましては、コロナ禍が一進一退の状況となる中、徐々に平常の毎日が

戻ることを期待しつつ、お元気でお過ごしのことと念じております。

さて、本年度の総会に関し先にホームページ上での書面評決をお願い致しておりましたが、

結果を下記の通り報告致します。

1.審議議案

第1号議案: 2021年度事業報告

第2号議案: 2022年度事業計画

第3号議案: 2021年度会計報告と2022年度予算案

第4号議案: 2022年度中部支部役員会メンバー表

2.審議の評決結果

所定審議期日内での審議結果は、すべての議案に対する反対意見や提案は一件もなく

各議案とも可決されました。(送付会員数:151名)

3.今後の活動

上記議案可決の結果を踏まえ、今年度の活動計画を推進致します。

以上

学生委員会HPに掲載されました

2022年4月29日(土)に新入生対象のオリエンテーションを開催しました。今年度は西早稲田キャンパスにて対面での実施となりました。 続きはこちら

学生委員会HPに掲載されました

去る2月26日、2021年度第四回若手会員定期交流会を行いました。本企画は昨今の情勢にかんがみて中止された縦割り交流合宿の代替企画を兼ねており、当初は対面形式を予定しておりました。しかし依然予断を許さない感染状況から、オンライン形式での開催となりました。以下に詳細をご報告させていただきます。 続きはこちら

学生委員会HPに掲載されました。

4月9日に新入生歓迎会が行われました。一昨年と昨年はオンラインでしたが、今年度は6つの教室に分かれてそれぞれをZoomでつなげるという新たな形式で開催しました。新入生のほぼ全員(121名)が参加してくださりました。私たち学生委員会にとっても久しぶりに対面イベントの実施となったため、改めて直接人と関わりが持てること、コミュニケーションができることの良さを感じました。新入生にとっても、そして新入生を迎える私たち在校生にとっても非常に有意義な歓迎会であったと思います。 続きはこちら

2022年5月28日(土)15:00~16:00 (対面と遠隔方式を併用して開催)

講演者;杉村純子氏

日本弁理士会 会長

演題;『ワセジョが語る知的財産世界の魅力』

副題;「~グローバル経営資源に知財を活かそう!~」

今回は、対面方式と遠隔方式を併用したハイブリッド開催と致します。

日本弁理士会会長の杉村純子氏をお迎えし、上記のテーマにてご講演をして頂きます。

弁理士は知的財産権に関わる仕事を行う国家資格者ですが、今回の講演については講演者より「あまり堅苦しい説明ではなく、身近なことを実例にあげて聞きやすい内容にしたい。」とのお話を伺っております。

ご期待下さい。

弁理士について(日本弁理士会HPより)

特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの知的財産権を取得したい方のために、代理して特許庁への手続きを行うのが弁理士の主な仕事です。また、知的財産の専門家として、知的財産権の取得についての相談をはじめ、自社製品を模倣されたときの対策、他社の権利を侵害していないか等の相談まで、知的財産全般について相談を受けて助言、コンサルティングを行うのも弁理士の仕事です。

さらに、特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの侵害に関する訴訟に、補佐人として、又は一定要件のもとで弁護士と共同で訴訟代理人として参加するのも弁理士の仕事です。

日本弁理士会について(日本弁理士会HPより)

日本弁理士会は、弁理士及び特許業務法人の使命及び職責に鑑み、その品位を保持し、弁理士及び弁理士法人の業務の改善進歩を図るため、会員の指導、連絡及び監督を行うことを目的とし(弁理士法第56条)、研修を通した会員の能力研鑚と向上、知的財産権制度の研究と普及活動など多様な活動をしています。また、弁理士の登録に関する事務を行っています。

日本弁理士会のHPは下記のURLから閲覧出来ます。より詳細な情報が得られますので是非ご覧下さい。

https://www.jpaa.or.jp/

本講演の概要

最近、マスコミでも知的財産という言葉を見かける機会が増えました。知的財産はビジネスを展開する上では重要なツールです。DX、AIやIoTなどの新たな技術分野の進展、サプライチェーンの変革、グローバル競争の激化、更にはコロナ時代のビジネスサバイバルなど、知的財産を経営資源とする動きが加速しています。早稲田の精神を心に抱いて激動の知的財産世界を駆け抜けているワセジョが、グローバルな知的財産世界の魅力を、実経験をもとにお話したいと思います。

講演者略歴

1984年 早稲田大学 理工学部 応用化学科 卒業 (森田・菊地研究室 新制34回)

石油会社研究部門に所属後、弁理士登録

特許事務所勤務後、プロメテ国際特許事務所設立(2001年度)~現在に至る

裁判所調査官(2003年度~2005年度)・現在 裁判所調停委員・専門委員(知的財産)

日本弁理士会 副会長(2011年度)

内閣府 知的財産による競争力強化・国際標準化専門調査会委員、

評価・検証・企画委員会委員、知財教育タスクフォース委員、等

講演者の現役職(日本弁理士会 会長 以外)

プロメテ国際特許事務所 共同代表 弁理士

早稲田大学ビジネススクール 非常勤講師

内閣府 知的財産戦略本部 本部員(同 構想委員会 委員)

裁判所調停委員・専門委員(知的財産)

Licensing Executive Society International Vice President

(Licensing Executive Society Japan 元会長)

アジア弁理士協会 日本部会 理事

産業構造審議会 知的財産分科会 委員

(同 特許制度小委員会 委員、不正競争防止小委員会 委員)

日本工業標準調査会総会委員・ISO知財マネジメント策定委員

講演者のご趣味、特技、等

美味しい料理を探索すること

タイ語

講演の日時、場所、形式等

開催期日;2022年5月28日(土)

講演時間;15:00~16:00(応化会役員挨拶、講師紹介、及び質疑応答等を含む)

講演形式;対面方式、及び遠隔会議用ソフト Zoomを使用したリモート方式を併用.

対面方式での開催場所;西早稲田キャンパス 57号館 201教室

その他 ;参加費無料.要事前申し込み.

申し込み方法について

応用化学科の学生、早稲田応用化学会会員であるOB/OGの皆様、及び同会会員以外で本学の学生、卒業生・修了生、教職員の方は下記のリンク先から申し込みをお願いします。

申し込み先 ⇒ https://forms.office.com/r/iAwZw5yHas

5月24日頃、申し込みメールアドレス宛にZoomによる参加方法、また対面参加の方への依頼事項等が配信されます。皆様、是非奮ってご参加下さい。

宜しくお願い致します。

――― 以上 ―――

(文責;交流委員会)