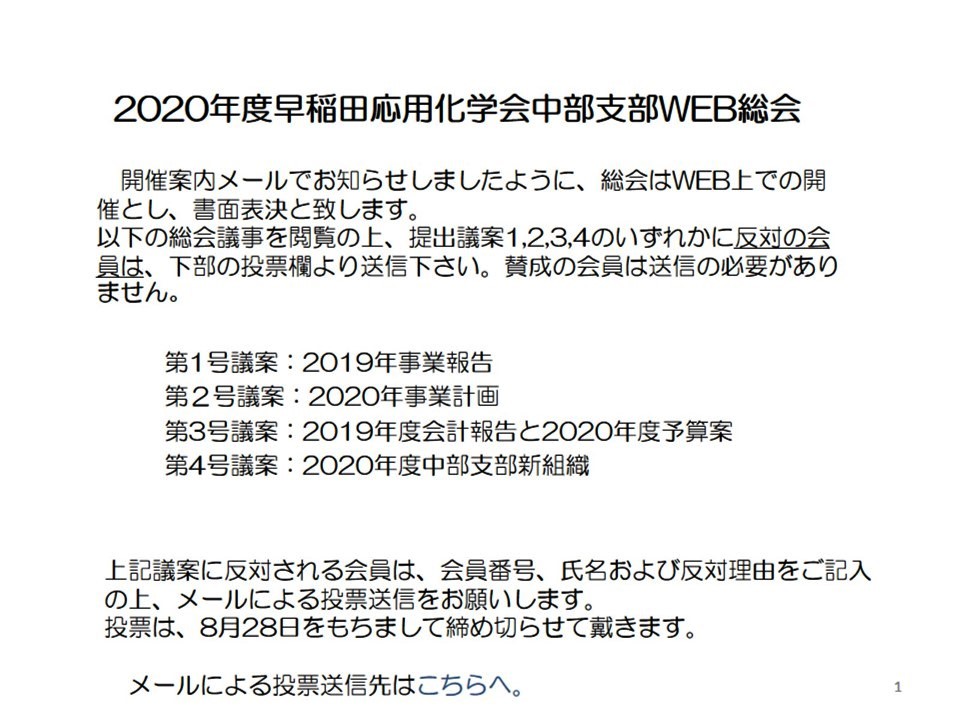

開催案内メールでお知らせしましたように、総会はWEB上での開催とし、書面表決と致します。

以下の総会議事を閲覧の上、提出議案1,2,3,4のいずれかに反対の会員は、 下部の投票欄より送信下さい。賛成の会員は送信の必要がありません。

第1号議案:2021年事業報告

第2号議案:2022年事業計画

第3号議案:2021年度会計報告と2022年度予算案

第4号議案:2022年度中部支部役員会メンバー表

上記議案に反対される会員は、会員番号、氏名および反対理由をご記入の上、メールによる投票送信をお願いします。

投票は、4月19日をもちまして締め切らせて戴きます。 メールによる投票送信 先は https://forms.gle/4ZQioRvu3cy2kh5n9

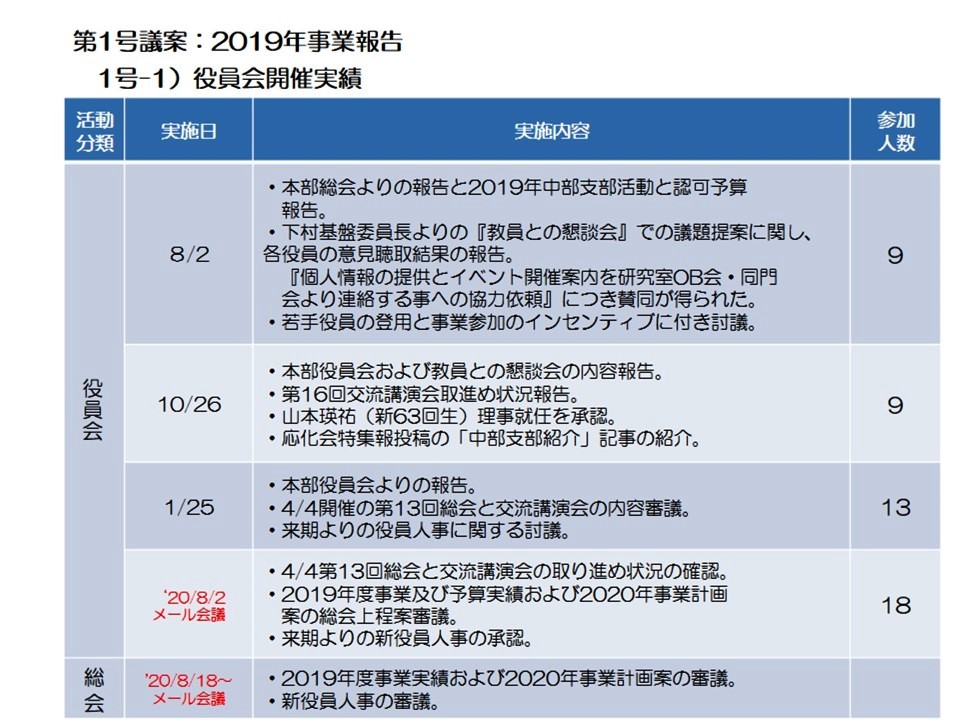

第1号議案:2021年度事業報告

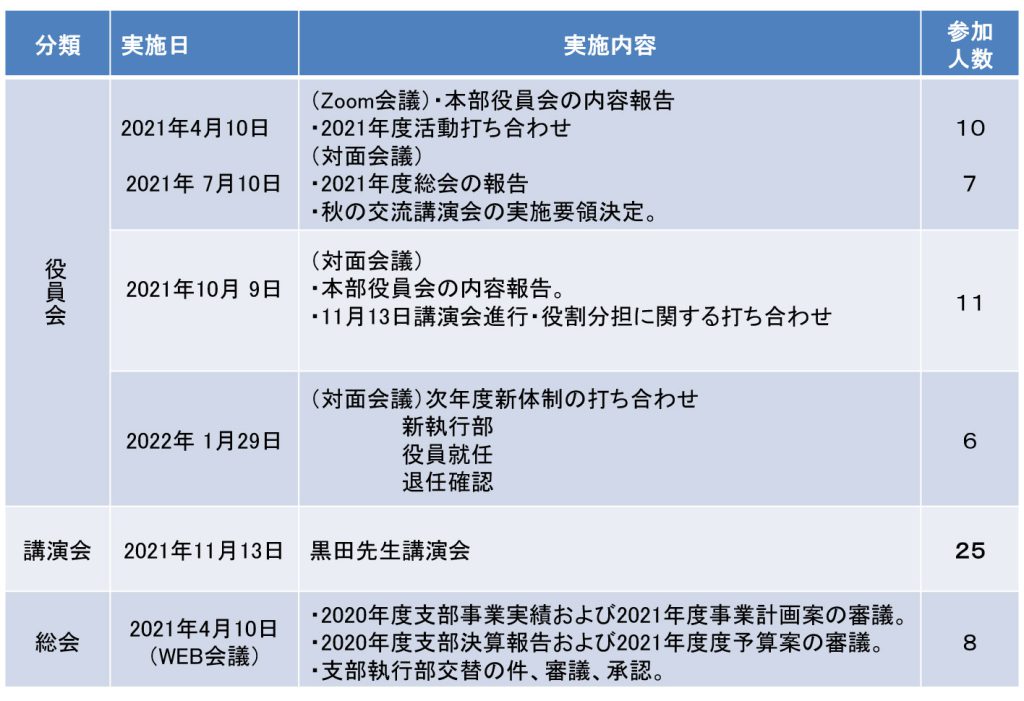

1号-1)役員会/イベント開催実績

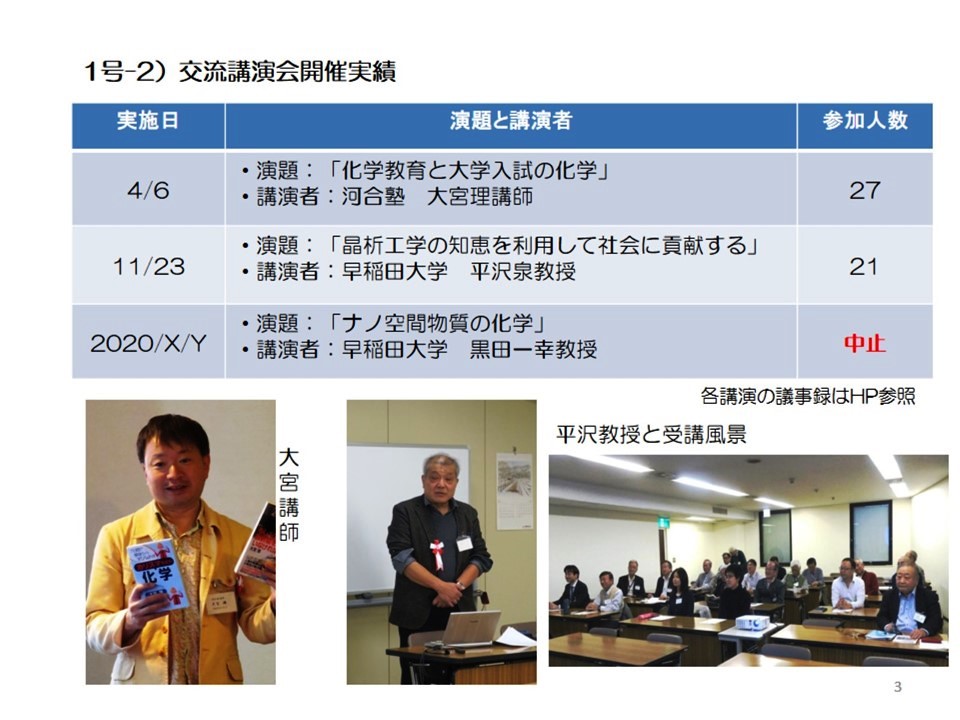

1号-2)講演会その他の活動実績

1.春の講演会は、総会に合わせて開催予定であったが、COVID-19の感染防止を目的として 総会をWEB総会としたため、中止した。

2.秋の講演会→11月13日 黒田先生講演会実施。 演題「ナノ空間物質の化学」

支部としての懇親会は感染防止のため中止。

議事録は本部WEBページに詳細記載していただいた。

3.関西支部総会・懇親会出席(中止)

4.支部(中部及び関西)活動PRパンフレットの卒業生への配布

(本部経由)

第2号議案:2022年度中部支部事業計画

事業目標:一層の会員相互の親睦と情報交換

1.ウイズコロナの中での活動の継続

・「交流講演会」2回/年の開催に向けた努力。

域内外を含む種々のジャンルからのプレゼンターおよび現役教授の講師招聘。

若手会員の希望の取り込み。

・若手現役会員の参加拡大への取り組み強化。

「若手部会」の活動本格化と若手会員への広報の強化。

2.活動計画

・中部支部総会 1回/年(期首)

・中部支部交流講演会 2回/年(春季、秋季)

・定期役員会 4回/年

・関西支部との交流 新しい交流方法を模索する。(幅広い層の交流を図る。)

3.活動基盤の強化

・対面活動とリモート活動の併用。

・役員会メンバーの世代交代への対応。

4.本部との連携緊密化

・応化会100周年記念事業準備への協力。

第3号議案:2021度会計報告と2022年度予算案

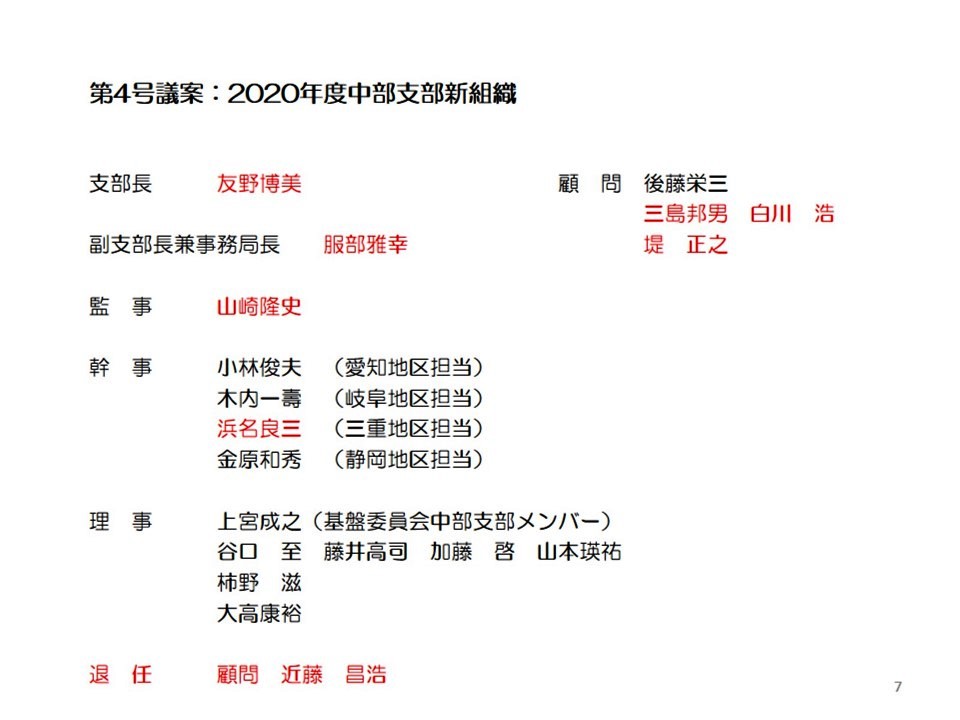

第4号議案:2022年度中部支部役員会メンバー表

改訂11)2022.4.9

役員名;

支部長: 友野博美 監事: 山崎隆史

副支部長: 服部雅幸(兼:会計担当、機材担当)

事務局長: 上宮成之(兼:岐阜地区担当幹事、本部基盤委員会委員)

幹事 : 植村裕司(愛知地区担当)

浜名良三(三重地区担当)

渡部 綾(静岡地区担当)

理事 : 山本瑛祐(兼:IT担当、若手部会担当)

加藤 啓 大高康裕

谷口 至 北岡 諭

新村多加也

顧問 : 三島邦男 堤 正之 白川 浩 小林俊夫

木内一壽 柿野 滋

退任 : 後藤栄三(顧問) 金原和秀(幹事)

藤井高司(理事)

i以上