開催日時;2023年11月18日(土) 15:00~17:00

開催場所;“ウインクあいち”1207号室

出席者; 21名(オンライン・トライアルでの出席者3名を含む)

講師;小柳津研一教授

ご略歴;

1990.3早稲田大学 理工学部 応用化学科 卒業

1995.3早稲田大学大学院 理工学研究科 応用化学専攻 博士後期課程 終了

1995.4-1997.3早稲田大学 理工学部 助手

1997.4-2003.9早稲田大学 理工学総合研究センター 講師

2003.10-2007.3東京理科大学 総合研究機構 助教授

2007.4-2012.3早稲田大学 理工学術院 准教授

2012.4-現在早稲田大学 理工学術院 教授

主な研究テーマ:

機能性高分子、特に高密度レドックス高分子を用いた有機電池、水素キャリア高分子、高屈折率高分子、低誘電損失高分子など

受賞

1995.3水野学術賞(早稲田大学)

2002.3日本化学会進歩賞

2013.4科学技術分野の文部科学大臣表彰 科学技術賞

2022.5高分子学会賞

演題;「エネルギー貯蔵機能性高分子、および早稲田のエネルギー・ナノマテリアル研究」

要旨;

●初めに早稲田大学の現在、キャンパスの変化など、ご自身/研究室/応用化学科の状況を含めて、

ユーモアを交えながらご紹介がありました。

トピックスとしては、西早稲田キャンパスに加えて早稲田キャンパスの研究開発センターエリアに2020年に竣工した新研究開発棟「リサーチイノベーションセンター(121号館)」があり、小柳津先生の研究室も機能高分子実験を行なっておられるとのこと。

早稲田大学としては、カーボンニュートラル「Waseda Carbon Net Zero Challenge」1)を2021年11月1日に宣言し、文理融合の研究推進体制によりカーボンニュートラルの実現を目指して2022年12月1日には「カーボンニュートラル社会教育研究センター」2)が設立されました。

1) https://www.waseda.jp/netzero/

2) https://www.waseda.jp/inst/wcans/research/realize

●Storing Energy in Organic Material:

1.有機電極活物質の設計・合成と有機電池の研究動向

エネルギー貯蔵機能を有する有機・高分子材料の科学とそのデバイス技術についての研究の基本として、高分子はレドックス部位の結晶化を防ぎ、多くの量を溶かすことができるので、材料として有用です。電荷蓄積のためのレドックス高分子として、密度が高く反応性を高く保つことができるのも大切な点です。電極の反応過程は、単分子吸着のような挙動から厚みのある高分子層の拡散過程まで多様です。

エネルギー貯蔵のための高分子研究のレビューとしては、1997年2月に発刊されたPetr Novákらの “Electrochemically Active Polymers for Rechargeable Batteries” [Chem. Rev. 1997, 97, 1, 207–282] が例に挙げられます。また、西出先生や小柳津先生も中心となったドーハでのセッション “Polymers in Energy” をきっかけとして、早稲田大学での国際会議 ”Organic Battery Days 2021”3) 等でコミュニティが広がってきており、論文も急増しています。

3) https://w3.waseda.jp/assoc-obd2021/ ・・実際は、オンライン形式

近年注目されている有機空気二次電池は、ラジカルではなくキノン体が電荷を担います。有機物は分子設計が容易であり、性能も多様性があり予測もできます。また、伸縮性・柔軟性・屈曲性にも優れています。エネルギー貯蔵機能には双安定性(Bistability)が必要で、蓄電特性を示す高分子の性能指針の一つになっています。

一方、リチウムイオン電池の充電速度を短縮するために、高分子物質による「電池触媒」が有効であることが分かってきました。少量のレドックス高分子を含む酸化物ハイブリッド電極の構成で、電子移動メディエーション効果による高速充放電が可能となります。

2.水素キャリア高分子の展開

既に見出していた水素を可逆的に貯蔵する水素キャリア高分子をアノードに適用し、プロトン導電膜との組み合わせにより、充電可能な燃料電池を山梨大学との共同研究で開発しました。通常の燃料電池では電解膜でのO2/H2分離が必要ですが、高分子によるGreen水素製造では蒸気圧の無い物体から水素をガス状態で取り出せるので膜が不要です。種々の利点があり、将来は家庭への展開も目指しています。

3.実践的MIによるLiイオン電池の新しい固体電解質

イオン伝導度が高く、安定性、強度、合成難易度、コストの点で優位な物質を作成するために、オリジナルのデータベース(DB)を作成しました。材料実験のデータは104のオーダーで保有しており、また数百件の文献も含めて、繰り返し単位の化学構造/分子量/共重合比/共重合の構造など、選定したパラメータを記録しました。AIシステムを使用して実験結果や文献データを自動解析することで、新材料の製造を想定しうる重要な構造や実験因子を抽出できました。

このMIにより導出したLiイオン高伝導性高分子は、芳香族系高分子の電荷移動錯体からなるこれまでに無い材料となりました。

4.早稲田のエネルギーナノマテリアル研究4)

早稲田大学のスーパーグローバル大学(SGU)創成支援「Waseda Ocean 構想」における7つのモデル拠点の1つである「エネルギー・ナノマテリアル拠点」では、応用化学の多くの先生方が参加されカーボンニュートラル社会の実現を目指した様々なエネルギー・マテリアル関連の研究が行われています。当研究室での有機電池や水素を安定かつ可逆的に貯蔵できる高分子もその例です。また、国際化を推進するために、Joint Appointment Professor 制度を採り入れ、海外教員が長期間早稲田に滞在して教育・研究を行っています。最近はその流れで「高屈折率高分子に関する共同研究」をドイツのミュンヘン工科大学と進めています。機能性高分子の可能性を見出すことにより、革新的科学技術を応用し、地球規模の課題解決に向けて、これからも挑戦していきたいと思います。

4) https://www.waseda.jp/inst/sgu/unit/

●質疑応答(Q&A)

Q:水素貯蔵について、吸脱着の繰り返しは?

A:実験上は50回。材料として具体的にはこれから詰めていく必要があります。家庭用へ展開する目安としては1000回は必要でしょう。値段や経済性も検討しなければなりません。

Q:触媒開発について、水素は固体高分子とどのように反応しますか?

A:高分子はGel(ゲル)状で、触媒は溶媒に可溶性です。

Q:電池のなかで高分子はどのように分散していますか?

A:元素マッピングで解析すると、顕微鏡レベルでは充分に分散しています。実験室では乳鉢で粉砕し、溶媒を投入します。分散している固体に溶存する高分子という状態でしょう。形態を問わず、繰り返し特性もOKです。

Q:Gel状の固体に水素を吹き付けて、どのように内部に溶解させますか?

A:実際は架橋体なので細孔があります。表面拡散律速状態だと思います。

Q:セラミックス系では固いですが、高分子系は耐久性が高いのが利点ですね。有機・無機材料へのアプローチも検討されていますか?

A:ソフトマテリアルとしての特徴を活かして,様々な材料・デバイスとの界面形成が容易である点は高分子の良さです。構造の詳細はこれからです。

まだまだ質問が続きましたが、懇親会の場でお願いすることとなりました。

なお、今回の交流講演会には、関西支部より和田支部長および三品幹事が出席されました。

また、中部支部としては初めて「ZoomによるNet配信」を試験的に行ないました。次回、2024年4月の交流講演会から、会場とNet配信のハイブリッド形式での開催となります。 (文責 浜名)

ご講演中の小柳津教授

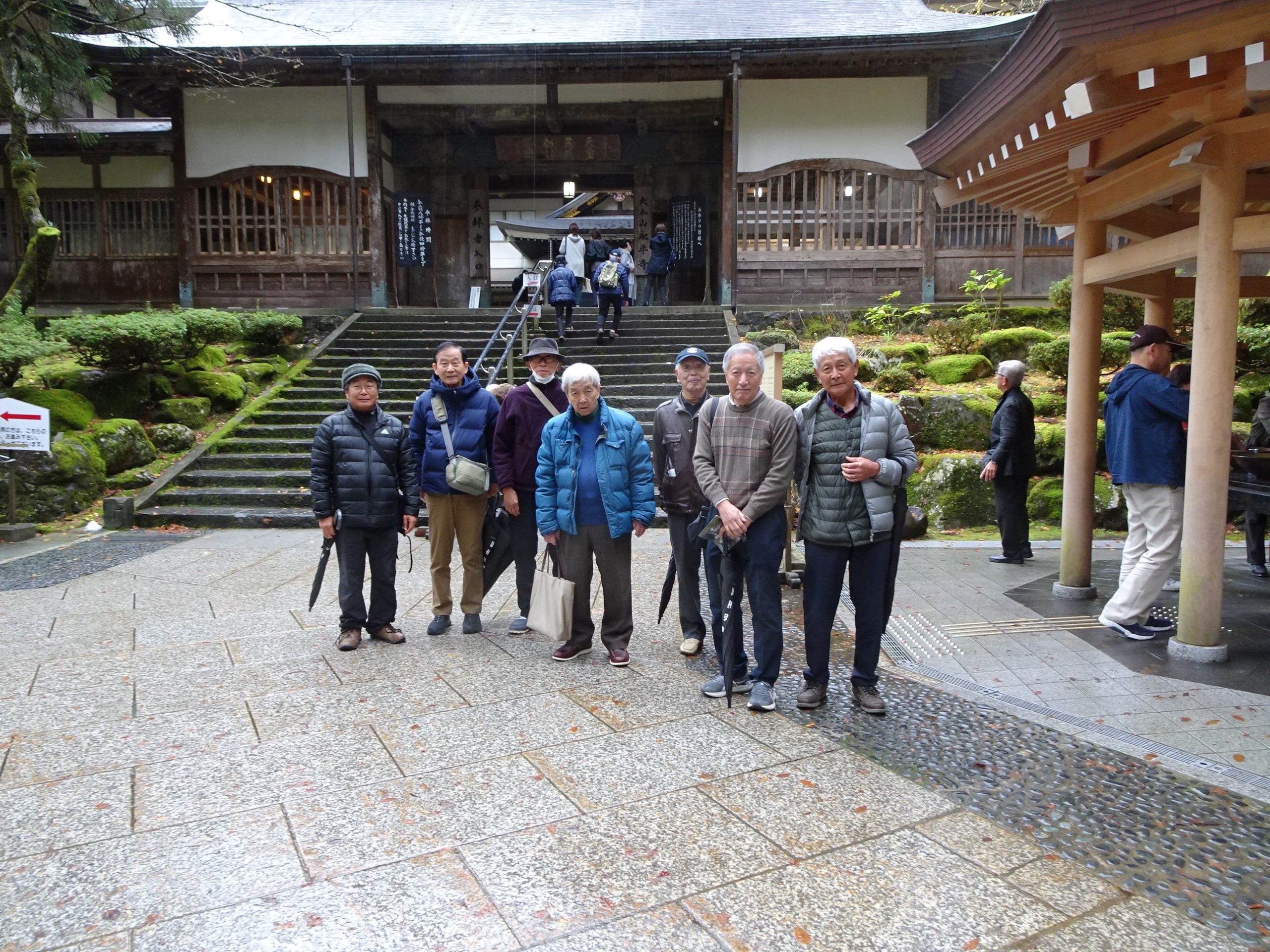

ご講演後に、出席者と記念撮影

懇親会で談笑。 和田_関西支部長と友野_中部支部長

以上

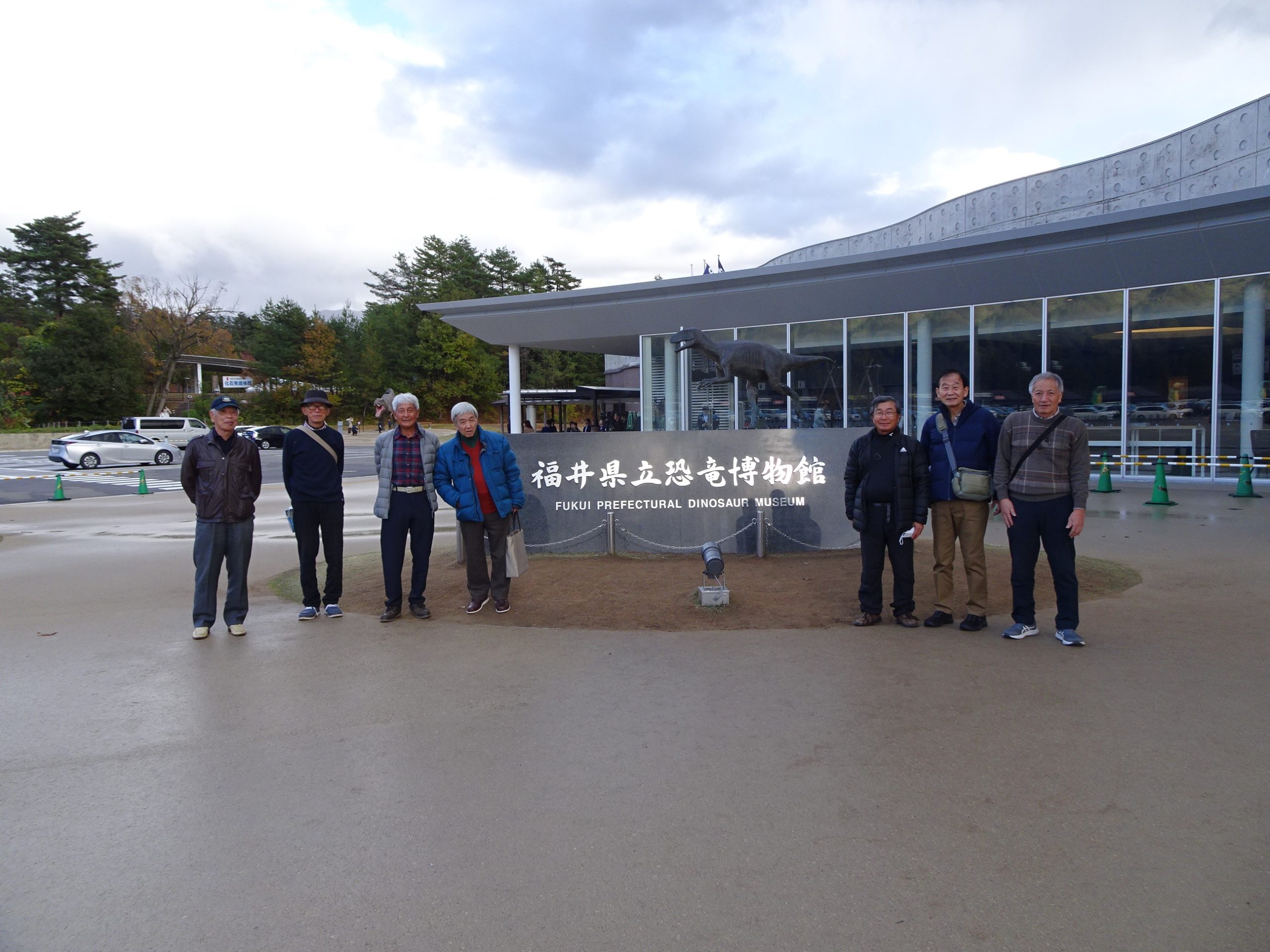

2023年11月中旬のこの旅は、天気こそ雨模様でしたが、越前と南加賀の観光とグルメを満喫できた、楽しい親睦旅行となったのです。

2023年11月中旬のこの旅は、天気こそ雨模様でしたが、越前と南加賀の観光とグルメを満喫できた、楽しい親睦旅行となったのです。