年別アーカイブ: 2016年

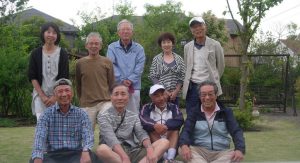

39年卒 テニス会 2016.5

恒例となった「応化39テニス会(逗子大会)」は、梅雨入り直前ながら晴天に恵まれ湘南の薫風を胸いっぱいに受けテニス&バーベキューの集いとなりました。

参加者総勢8名、前回同様75歳を境にYoung WASEDA, Senior WASEDAチームにわかれダブルス4ゲームのリーグ戦方式としました。 プレーヤーと観客一体となった手に汗握る熱戦が繰り広げられました。シニア組のリーディングプレーヤー渋谷さん、この度は術後の身体を押しての参加でしたが今まで以上の軽快なパフォーマンスを見せてくれました。

アフター・テニスは会場を野際邸ガーデンに移してBBQ大会。 会場設営、食材の下拵え・調理、配膳さらには後片付までチームワークよろしく息の合ったものでした。テニスの健闘を讃え合い、また各位お持ちのテニスの極意のご披露など次の大会へ向けた期待の輪が広がりました。

逗葉稲門会の方から、本会の最長老:尾藤峰夫様(昭和31年工業経営卒)の訃報をいただきました。テニス会での楽しい思い出の数々を語り合いました。

2016年9月

文責:飯塚俊一(昭和39年卒)

写真:渋谷武文(昭和39年卒)

編集:野際基実(昭和39年卒)

中部支部第13回交流会開催案内

今回のプレゼンターは、岐阜大学生命科学総合研究支援センター木内一壽特任教授(24回生、平田研卒)をお招き致します。

今回の講演では、脳の主役である神経細胞と記憶形成に関連するシナプスについて触れられた後に、「ヒト脳の進化」、「海馬と記憶」、および「アルツハイマー病の回避」という項目について、クイズ形式も取り入れ、分かり易く、かみ砕いてお話しして頂きます。

2013年3月に講演して頂き、好評を博しました「若い頃の生活習慣とアルツハイマー病」と同様に、身近な興味深いテーマです。

万障お繰り合わせの上、多数ご出席下さいますようご案内致します。

早稲田応用化学会中部支部

支部長 三島 邦男

記

1.開催日時:2016年10月15日(土) 受付16:00より

2.場 所:名古屋ダイヤビルディング1号館131号室

URL: http://www.nagoya-dbtec.co.jp/acsess.html(リンク終了)

3.交流会:16:15~17:45

・話題提供者:木内一壽氏

・題 目:「海馬と記憶とアルツハイマー病」

4.懇談会:18:00~20:00 喫茶「サンディア」 (会費3,000円)

5.お申し込み → 勝手ながら、来る10月13日(木)までに申し込みをお願いします。

6. 問合せ先 中部支部幹事堤正之まで

以上

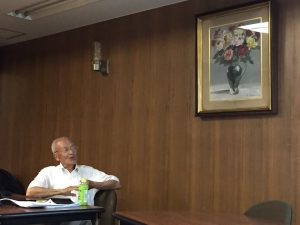

第13回 先生への突撃インタビュー(松方正彦教授)

「先生への突撃インタビュー」再開に向けて 2016年8月28日

「先生への突撃インタビュー」は2005年に企画がスタートして足かけ三年で、12名の先生にご協力いただき、広報委員会が担当して、ホームページへの掲載を続けていました。

その後、暫くの間インターバルができましたが、来年には応用化学科が100周年を迎える節目にもなりますので、改めて再開することにしました。

会員の皆様の日頃の活動に少しでもお役に立つ情報を教室の先生方のご協力を得て提供し、大学と企業間の情報交流のキッカケが生まれ緊密な連携が芽生えることを期待するとともに、「最前線で今何が研究されているのか?」を知りたいと考えているOBの方々や、「専門分野の設定や将来進路に対するヒント」を望んでいる学生の期待にも沿えるように取材を進めたいと思っております。 (広報委員会)

「先生への突撃インタビュー」の再開のトップバッター(第13回)として松方正彦教授にご登場願うことにしました。

松方先生は、皆さまご存知のように応用化学科卒業、応用化学専攻で博士課程を修了後、成蹊大学、大阪大学での学究を経られ、1997年に早稲田大学理工学部助教授として戻られ、2001年から教授として、そして現在は学科主任教授をお務めになっておられます。

先生が研究に本格的に取り組み始めたキッカケはなんですか?

~~~エネルギー・環境に関わる化学と工学への強い思い~~~

学生時代が石油ショックの後だったので、エネルギーや資源・環境に注目しており、研究室配属の選択で燃料化学部門であった森田・菊地研究室へ入ったことが最初のきっかけです。4年の時はメタノールからオレフィンを選択的に作る触媒がテーマでしたが、この時にゼオライトの合成から始めたという意味で、ゼオライトとの最初の出会となりました。修士課程でテーマが粘土間化合物を酸触媒として利用するテーマに変わりましたが、なかなか結果が伴わない七転八倒の時を過ごしましたが、冬頃になってやっと成果になる結果が得られました。この結果を翌年の日本化学会で発表することになり、実験研究の面白さと、やれる確信に近い前向きな気持ちが出てきたと思っています。博士課程で森田先生の最後の博士課程の学生として重質油のガス化触媒の反応機構を研究し、博士課程修了後は研究の次のステップとして成蹊大学の化学工学を専門とされた小島先生の下で助手として約3年、大阪大学の上山先生の下ではミクロ多孔体を分離膜に応用するテーマ(ゼオライトの合成から、薄膜化そして分離膜へ)で約5年過ごし、1997年に早稲田に戻りました。このように多くのテーマや多くの先生の考え方、見方を広く学べたことは大きかったと思っています。結果としては、自分の研究の主流がミクロ多孔体、ゼオライトへ収束してきた流れがあったように感じます。

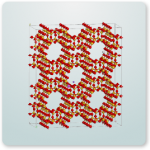

研究内容

エネルギー・資源・環境問題を研究の動機として、触媒化学・膜分離工学・エネルギー化学に係わるサイエンスおよびエンジニアリングを研究対象としています。 特に、ゼオライトを中心としたミクロ孔をもつ物質を材料として、その合成法や触媒・分離膜としての利用法の開発に力点をおいて研究を進めています。

これからの研究の展望は?

~~~革新の余地が大きい分離工学で膜によるブレークスルーを~~~

現在は分離と触媒が半々の研究室となっていますが、ミクロ多孔体は非常に面白い特殊な場を提供してくれる材料で、発見が多々あります。その特性を利用して、新しい反応、触媒を見出すことが一つの方向です。それに加え、反応生成物の分離にかかるエネルギーは膨大です。このエネルギーを削減するための分離機能、分離工学でのブレークスルーに膜でチャレンジしたいと思っています。やるべきことは山のようにあると思っていますし、革新の余地が大きいというか、未開分野が多いという捉え方をしています。今まで培ってきた見方や知見を活用し、俯瞰的な見方を加えて挑戦をしていきたいと思っています。

大学と企業の連携では、どういうことをお考えですか?

~~~情報のパイプ役として貢献を~~~

産業側、企業側の立場によっても変わると思いますが、メーカー、ユーザーの間を繋ぐ役目が大学にあるという側面を感じています。情報の面、人脈の面を含めて、ヴィジョンの共有が出来る先とはシーズ・ニーズのマッチングに向けた情報のパイプ役として、また、要素技術の組み合わせのヒントの提供など、大いに活用して欲しいですし、今迄やってきた自負もありますので、今後とも上手い連携を続けて、業界の技術のベースづくりや拡大に貢献していきたいと思っています。

応用化学科が来年100周年という節目を迎えますが?

~~~伝統とプライドをもって、「役に立つ化学、役立てる化学」の継続を~~~

応用化学科という学科名称を変えることなく100年周年を迎えることができ、この間9000名超の卒業生を輩出していきました。化学はもの作りの基盤ですが、有能、優秀な人材が脈々と続いている伝統とプライドを胸に、応用化学科が標榜する「役に立つ化学、役立てる化学」の理念のもと、研究教育や人材の輩出を継続すると同時に、今後に向けて果たすべき役割を今一度思いを新たにするべきでしょう。

応用化学会の活動への期待

~~~大学に寄り添うアクティブなOB組織として今後にも期待~~~

早稲田大学の同窓会の中でも、アクティブに応用化学科に寄り添う活動や現役学生へのサポートをしている特別な存在と位置づけられると思います。応用化学科と応用化学会の良い関係をお互いに努力を重ねて、継続をさせていきたいと願っています。

21世紀を担う皆さんへ、メッセージをお願いします。

~~~過去の延長線上には未来は無く、新しく創るという気概と挑戦を~~~

20世紀後半の延長線上には将来の姿は描けないでしょう。地球環境などから余儀なくされる新しい産業や産業構造は、その時代をリードする若い世代が、自ら作っていかなければならないと思います。大局観や俯瞰的見方を磨きながら、大きなチャンスと捉え、新しく社会を創っていくという気概を持って挑戦をして欲しいですし、活躍して欲しいと思います。

8月5日インタビュー(聞き手&文責:広報委員会 井上 健・新19回)

(松方先生の研究や経歴について、より詳細に知りたい方は、以下のページやリンクも併せてご覧ください。)

-

- 経歴及び専門的インタビュー記事(Nanotech Japan Bulletin Vol.7, No.6) → こちら

- 応用化学科 研究者向けウェブサイト内の松方先生の紹介

http://www.waseda-applchem.jp/jp/lab/lab013.html?m=la - 松方研究室 ホームページ

http://www.matsukata-lab.jp/

過去の突撃インタビュー

先生への突撃インタビュー

「先生への突撃インタビュー」 再開に向けて

2016年8月28日

「先生への突撃インタビュー」は2005年に企画がスタートして足かけ三年で、12名の先生にご協力いただき、広報委員会が担当して、ホームページへの掲載を続けていました。

その後、暫くの間インターバルができましたが、来年には応用化学科が100周年を迎える節目にもなりますので、改めて再開することにしました。

会員の皆様の日頃の活動に少しでもお役に立つ情報を教室の先生方のご協力を得て提供し、大学と企業間の情報交流のキッカケが生まれ緊密な連携が芽生えることを期待するとともに、「最前線で今何が研究されているのか?」を知りたいと考えているOBの方々や、「専門分野の設定や将来進路に対するヒント」を望んでいる学生の期待にも沿えるように取材を進めたいと思っております。

(広報委員会)

Back No.

第1回 平沢 泉 教授

第2回 木野 邦器 教授

第3回 竜田 邦明 教授

第4回 武岡 真司 教授

第5回 常田 聡助教授

第6回 菅原 義之 教授

第7回 菊地 英一 教授

第8回 逢坂 哲彌 教授

第9回 西出 宏之 教授

第10回 黒田 一幸 教授

第11回 清水 功雄教授

第12回 桐村 光太郎教授

新制21回平成28年度同期会開催のご案内

新制21回卒業生の皆さんへ

平成25年の10月に久方ぶりの同期会を開き、22名の方にご参加を頂きました。また一昨年の同期会には23名の参加、昨年の同期会には20名の参加となりました。参加人数はほぼ同じですが、個々の参加者には毎年入れ代わりがあり、卒業以来初の顔合わせの人も毎回あって、楽しく懐かしい集まりとなっております。

いままでの会の様子はこの応化会HPをご覧ください。 ⇒ こちら

本年も下記のとおり11月5日(土)に同期会を開催いたします。我々の大学入学は、昭和42年(1967年)ですので、来年の4月には皆が初めて顔を合わせて丁度50周年になります。ということで今年は少し意義の深い同期会でもあります。皆様お忙しくお過ごしのこととは存じますが、是非万障お繰り合わせの上ご参加ください。

当日は学内では、理工展、早稲田祭が開催されております。卒業後大学にはあまり立ち寄られたことの無い方々は、大学本部あるいは西早稲田キャンパスにお立ち寄りの後、同期会に参加されるのも一案かと思います。

会場は、昨年同様、三浦千太郎君の尽力で東京ガスの四谷クラブを確保することができました。場所は地下鉄丸の内線四谷三丁目駅のすぐそばです。

当日西早稲田キャンパスで開催される理工展に参加された場合は、地下鉄副都心線新宿三丁目乗換えで同期会の会場四谷三丁目にいらして頂くのが便利です。

同じ研究室で連絡方法の判明している場合には、お互いに連絡をお取り頂いて出来るだけ多数の方が参集できますようご協力お願い致します。皆様の参加を心からお待ちしております。

記

開催日時 2016年11月5日(土)17:00-19:00

場所 東京ガス・四谷クラブ 2Fが入口

新宿区愛住町6-1 TEL : 03-3353-3711

会費 5,000円

幹事 三浦千太郎、橋本正明、長瀬穂積、上野裕人、堀江芳文、島田修二

会場情報 東京ガス四谷クラブ ⇒ 案内はこちら

参加申し込み、問合せは 長瀬穂積まで

hozumi_nagase@jcom.zaq.ne.jp TEL/FAX : 042-593-2927

第30回交流会講演会のご案内

第30回 交流会講演会 (2016年 9月24日(土))

講演者 : 戸田 拓夫氏 株式会社キャステム代表取締役社長 (1980年応用化学科中退)

演題 : 『突破力』

副題 ; 「数々の経営危機を乗り越えて、紙ヒコーキのごとく舞い上がれ」

今回は、諸般の事情から応用化学科での学業を中途で諦めねばならなかったにも拘らず、その後就職した鋳造関連企業での精密鋳造部品、射出焼結部品、FRP射出成形品等の製造事業分野において目覚しい活躍をされ、衰退産業と言われていたこの分野での発展に尽くし、現在は当該企業の代表取締役社長を勤めておられます戸田拓夫氏をお迎えし、これまでに直面した数々の危機に対しその折々の境遇にていかに考え、乗り越えてきたかをお話して頂きます。

また戸田拓夫氏は、手投げによる紙ヒコーキ室内滞空時間競技のギネス記録保持者です。(滞空時間=29.2秒)この魅力的な特技についてはこれまで多数出演されたテレビ番組や、20冊に及ぶ著作(代表作として「親子で作る紙ヒコーキBook」宝島社)で紹介されていますが、今回は直接ご本人からお話を聞くことが出来るチャンスです。

学生諸君はもとより、社会で活躍中の若いOB/OG諸君にとっても興味深く、これからの人生設計を考える上で大変貴重なお話しを聞くことが出来る絶好の機会であると確信致します。

皆様お誘いの上、是非奮ってご参加ください。

月日 : 2016年 9月24日(土)

場所 : 早稲田大学西早稲田キャンパス 57号館201教室

開場 : 14:30(受付開始)

講演 : 15:00~17:00(参加自由、無料)

17:15~17:45(代表学生とのパネル討論)

懇親会 : 18:00 ~19:30 懇親会場:理工カフェテリア

講師を囲んで懇親会を開催します。(懇親会費:3千円、学生無料)

* 事前登録を、9月20日(火)までに頂いた方には、当日 受付で名札をお渡しいたします。

それ以降の登録の場合は、名札の準備が出来ませんので、自筆でお書き頂く事になりますことご了解ください。

講演会場、懇親会場では応化会ホームページ掲載用の写真を撮影いたしますのでご了承願います。

また講演会場ではビデオ撮影も予定しております。

(文責 交流委員会 小林 幸治)

第8回早桜会講演会のお知らせ

早桜会(早稲田応用化学会関西支部)では、第8回講演会を下記要領で開催します。今回の講師には、静岡大学名誉教授の須藤雅夫先生にお願いしています。

初めての方もぜひ奮ってご参加ください。

演題 : 固体高分子形燃料電池の話題

講師 : 須藤雅夫先生 (静岡大学名誉教授、公益財団法人天野工業研究所理事)

日時 : 2016年9月17日(土)

15:00 ~ 17:00 講演会

17:00 ~ 19:00 懇親会

場所 : 中央電気倶楽部(大阪・堂島浜)

大阪市北区堂島浜2-1-25

06‐6345‐6351

http://www.chuodenki-club.or.jp/

講演会 215号室

懇親会 特別食堂

会費 : 講演会 無料

懇親会 5,000円

(ただし、学部卒業後または大学院修了後2年間は、2,000円)

講師ご略歴

1972年城塚研卒(新22回)。工学博士(1978年、早稲田大学)。

静岡大学助手、助教授、カリフォルニア大学バークレー校客員研究員などを歴任し、1993年静岡大学教授。2016年より静岡大学名誉教授。

化学工学協会学会賞論文賞、日本海水学会学術賞、電気化学会電解科学技術委員会工業電解業績賞など受賞。専門は化学工学、電気化学、バイオメディカル。

早桜会第23回懇話会(2016年6月25日)報告

早桜会第23回懇話会を、6月25日(土)15時~17時、中央電気倶楽部(大阪堂島浜)で開催しました。

今回の講師は、長年蝶理株式会社で海外との貿易業務で活躍され、退職後は植林ボランテアとして毎年海外で活躍されている津田 實(新7)氏で、早桜会懇話会での講演は今回で3回目になります。

「世界で3番目に大きい島・ボルネオ島の今」と題して最近10年間で4回ボルネオ島を訪問した時の見聞、経験を情熱的に話され感銘を受けました。

以下に講演内容の一部を紹介します。

- 一昔前のボルネオ島のイメージは首狩族、猛毒のコブラ、樹木から群がり落ちてくる蛭(ひる)、マラリア蚊、熱帯の奇病(風土病)などであり、ジャングルは魑魅魍魎(ちみもうりょう)の住処(すみか)でした。砂漠やツンドラと同様に不毛の大地として敬遠されていました

- そのジャングルのボルネオ島が森林資源、石油・天然ガス資源、石炭・鉱物資源の宝庫であることが分かり、開発が進められたのは、この数十年のことです。特に資源開発・輸入に関して日本が大きく関わりました。

- 現在ボルネオ島を分割統治する3か国(ブルーネイ王国・マレーシア連邦・インドネシア共和国)の近代化を推進した有力リーダーは何れも親日的でした。

- 植林ボランティア活動を通じて過去・現代にわたり、ボルネオ島で活躍の素晴らしい日本人・現地の人達の存在を知りました。

・大東亜戦争当時日本占領下(昭和17年)のブルーネイ王国(現在小国ながら世界で一番豊かな国)で活躍された木村強さん

・ブルック白人王(1840~1941)に日本の存在感を示した依岡省三さん

・現在クチンで活躍中の「肝っ玉母さん」酒井和枝さん

・明治時代サンダカンで からゆきさんの面倒を看た木下クニさん

・野生動物絶滅の危機を憂う(アブラヤシ農園/自然破壊)滝川クリステルさん

・サバ大学教授(熱帯生物保全研究所) マレー人親日家のチャールスさん - 今やボルネオ島は棲み良い島です。

資源・自然環境・観光の面で非常に魅力のある島で今後の発展がおおいに期待できます。気になるのはパームツリー・プランテーション拡大による熱帯雨林の荒廃とそれに伴う生態系の変化ですが、それぞれの政府は自然環境保全に懸命に取り組んでいます。特に高地では(キナバル山麓)気候温暖にして地味豊か、物価も安く、安全で、ロングステイには絶好の保養地(穴場)です。

講師の津田氏は82歳にもかかわらず元気溌剌、講演の中で次はボルネオ島の最高峰キナバル山(4095m)へ登りたい、誰か一緒に行きませんかと呼びかけ、これには出席者全員顔を見合わせました。

講師の津田氏は82歳にもかかわらず元気溌剌、講演の中で次はボルネオ島の最高峰キナバル山(4095m)へ登りたい、誰か一緒に行きませんかと呼びかけ、これには出席者全員顔を見合わせました。

講演終了後いつものように近くの居酒屋で一献交わしながらよもやま話で大いに盛り上がりました。特に津田氏は新会員の若い人たち3人(平成生まれ)を相手に次回は「昭和シングル生まれの語り部」として「私見大東亜戦争論」を披露したいと怪気炎?をあげておられました。(文責 市橋 宏)

出席者:

津田實(新7回)、前田泰昭(新14回)、市橋宏(新17回)、井上昭夫(新17回)、田中航次(新17回)、岡野泰則(新33回)、斎藤幸一(新33回)、和田昭英(新34回)、脇田克也(新36回)、澤村健一(新53回)、桜井沙織(新64回)、澤田健太郎(新64回)、中村典義(新64回)

2018年度応化会役員

2018-09-20更新

会長

- 西出 宏之(新20)

副会長

- 橋本 正明(新21) 奨学生推薦委員長

- 黒田 一幸(新24)

- 濱 逸夫(新27)

- 安達 博治(新30)

監事

- 河野 恭一(新14)

- 中井 裕夫(新18)

役付理事

庶務

- 和田 宏明(新29) 奨学生推薦委員

- 井村 正寿(新36) 基盤委員

編集

- 井上 健(新19) 広報委員

- 桐村 光太郎(新33)

会計

- 津田 信悟(新22)

- 門間 聡之(新40)

理事(学外)

- 三島 邦男(新17) 中部支部長

- 関谷 絋一(新18) 交流副委員長

- 保谷 敬夫(新19) 交流副委員長

- 入江 伸一(新20) 基盤委員

- 常見 宏一(新31) 交流委員

- 佐々木 一彰(新31) 広報委員長

- 村松 治郎(新32) 基盤委員

- 岡野 泰則(新33) 関西支部長

- 下村 啓(新34) 基盤委員長

- 町野 彰(新34) 交流委員長

- 新谷 幸司(新34)広報副委員長

- 臼田 雅彦(新36) 基盤委員

- 梅澤 宏明(新36) 基盤委員

- 椎名 聡 (新36) 交流委員

- 真野 陽子(新47) 広報委員

- 松永 真理子(新53) 交流委員

- 斉藤 ひとみ(新58) 基盤委員

奨学生推薦委員

理事(学内)

- 平沢 泉(新26)

- 木野 邦器(新29)

- 菅原 義之(新33)

- 松方 正彦(新34)奨学生推薦委員

- 本間 敬之(新37)

- 小栁津 研一(新40)

- 下嶋 敦(新46)

- 関根 泰(教員)

- 野田 優(教員)

- 山口 潤一郎(教員)

事務局長

- 寺嶋 正夫(新23)