2023年9月9日(土)14:00~15:30 (対面と遠隔方式を併用して開催)

講演者 植村 榮 先生 京都大学名誉教授

演題 『化学遺産を基調にした「化学よもやま話」』

講演者学歴

1959年 京都大学工学部燃料化学科入学

1963年 同卒業

1963年 京都大学大学院燃料化学専攻入学 修士課程を経て

1968年 同博士課程修了 京都大学工学博士

1968年 京都大学工学部・化学研究所助手・助教授を経て

1991年 同工学部石油化学科教授 同大学院工学研究科物質エネルギー化学専攻教授を経て

2004年 同定年退官 京都大学名誉教授 同年中央大学兼任講師

2005年 岡山理科大学工学部教授(語学教育センター)

2012年 同定年退職

受賞歴等

1971年 ラムゼーフェロー(英国ロンドン大学インペリアルカレッジ、G.Wilkinson教授、1973年まで)

1983年 有機合成化学協会賞

1989年 日本化学会学術賞

2009年 日本化学会フェロー

2023年 日本化学会功労賞

職歴等

日本化学会理事、副会長、監事、「化学と工業」誌編集委員長、同誌監修(現在)。化学遺産委員会顧問(現在)。最高裁判所(知的高裁)専門委員など。

【専門】触媒有機化学、科学英語。【趣味等】バドミントン、化学よもやま話。

はじめに

早稲田応用化学会は社会で活躍するOB/OGを中心に講演を依頼し、交流会講演会を企画・開催しております。これまで頂いた参加者アンケートでは、幅広い分野の講演をご要望されています。そこで学科主催で開催されている産学官の幅広いご講演者の講演をサポートする事で、会員の皆さまにも積極的にご紹介し、ご参加いただける機会を増やして参りたいと考え実施しました。

本講演会は、応用化学科 桐村光太郎教授主催で2020年3月に企画されコロナ禍で延期しておりました。今回、桐村先生より応化会との共催のご相談を受け、応化会員だけではなく京大関係者他、多くの皆さまにお声がけして開催に至りました。

対面方式で使用した会場;西早稲田キャンパス 63号館2階05会議室 (原富太郎記念会議室)

遠隔方式で使用したソフト;遠隔会議用ソフト Zoom

参加者:対面方式;53名 (応化会OB/OG 15名、先生、職員 5名、在校生 12名、京大、その他 (日本化学会など) 21名)

遠隔方式;43名 (応化会OB/OG 23名、先生、職員 2名、在校生 2名、京大、その他 (日本化学会など) 16名)

合計 ;96名 (応化会OB/OG 38名、先生、職員 7名、在校生 14名、京大、その他 (日本化学会など) 37名)

まず椎名交流委員長による開会宣言、視聴に当たっての依頼事項を説明した後、司会の桐村先生にマイクが渡されました。

桐村先生より2020年3月に計画されコロナ禍で延期となった今回のご講演の経緯と、講演者のご紹介が行われました。

桐村先生の講師ご紹介

本日の講演会開催に至った一つの経緯を紹介いたします。日本化学会春季年会が2002年に約40年ぶりに早稲田大学西早稲田キャンパスで開催されました。その翌年2年連続で早稲田西早稲田キャンパスにて開催された2003年春季年会が日本化学会創立125周年にあたり、記念式典はリーガロイヤルホテル東京で開催されました。その際、創立125周年記念事業特別委員会の副委員長であった植村先生がご担当された「化学の普及」をテーマとした委員会で桐村が委員の一人であったことが今回の講演をお願いする契機となりました。

植村先生は2005年に発足した日本化学会 化学遺産委員会の初代委員長として精力的に活動を行い、化学遺産の認定や普及を推進されています。また、日本化学会の「化学と工業」誌編集委員長、同誌監修(現在)として長年にわたり同誌の改革に取り組まれています。さらに、同誌に「化学よもやま話」を連載されており、多くの読者が毎回楽しみに拝読しております。

本日のご講演は、植村先生が生み出された「化学遺産」と「化学よもやま話」の2つのコラボレーションを基盤とする大変贅沢な内容となります。

植村先生は、本年2023年3月に「我が国の化学遺産認定事業に対する貢献」として2022年度日本化学会第18回功労賞を受賞されました。ご受章のお祝いの気持ちを込めた皆さまの盛大な拍手で植村先生をお迎えしご登壇いただきたく存じます。

植村先生、ご講演を宜しくお願い致します。

講演の概要 ⇒ こちら

講演の概要について使用された植村先生の資料を一部引用し報告いたします。

化学遺産委員会について

化学遺産委員会の創立と委員会の任務についてご説明があった。

2003年3月:日本化学会創立125周年記念事業。

2005年3月:化学教育協議会「化学アーカイブス小委員会」として発足。

2007年3月:研究交流部門に属する「化学遺産委員会」と改称して本格的に活動を開始。

化学遺産委員会の任務は以下を中心に活動している。

・化学研究及び化学技術面で大きな功績を残された高名な化学関係諸先達にインタビューを行い、それを映像と音声及び冊子体で後世に残す事業。

⇒ 化学語り部事業・オーラルヒストリー

・世界に誇る我が国の化学・化学技術関連の文化遺産を認定し、それらの情報の社会に向けた発信。

⇒ 化学・化学産業遺産の選定・認定

日本の化学小史

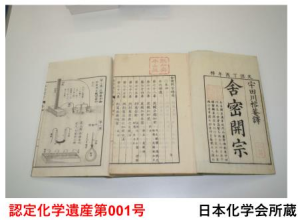

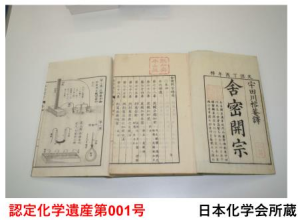

・“舎密開宗” (せいみ かいそう):認定化学遺産第001号

現在「化学」と言っている言葉、わが国で最初にこれに与えられた言葉は「舎密」であった。これはオランダ語のChemieに対する発音「しぇみー」に当てられた漢字であり、これを「せいみ」と発音したものである。その名付け親は現在の岡山県に属する津山藩の藩医宇田川榕菴 (うたがわようあん) (1798~1846)である。

元素、水素、窒素、硫酸曹達、酸化、還元、瓦斯、結晶、試薬、飽和、溶解、溶液、『珈琲』も榕菴が創り出した用語。

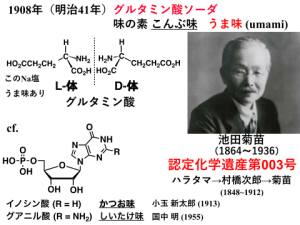

・長崎出島:江戸時代唯一の外国との窓口

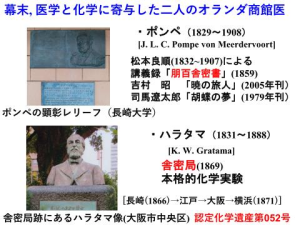

江戸時代幕府の鎖国政策により西洋との交流の窓口は、長崎にあった扇形をした埋め立て地“出島”だけであり、オランダ人だけが出入りを許されていた。そこに置かれていたオランダ商館に軍医でもある商館医が4、5年任期で派遣されてきており、その中で幕末期に我が国の医学と化学に特に大きな影響を与えたのはJ.L.C.ポンペ (1829〜1908) とK.W. ハラタマ (1831〜1888) であった。

・幕末, 医学と化学に寄与した二人のオランダ商館医

ポンペ (1829〜1908):

幕府の肝いりで長崎に作られた医学伝習所と養生所 (西洋式病院) で主に医師として活躍し、理科学教育を行う機関として養生所内に「化学窮理所」の設置を幕府に進言した。

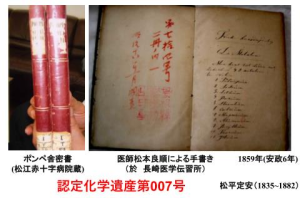

ここでのポンぺの化学の講義を彼の弟子のひとりである医師松本良順(1832~1907) が講義録「朋百舎密書(ポンペ舎密書)」(1859) として残している。:認定化学遺産第007号

ハラタマ (1831〜1888):

ボードウィンの後任として呼び寄せられた。政治体制が幕府から明治政府に移る幕末動乱期であったため非常な苦労が強いられた。1869年に念願の理化学校である「舎密局」が大阪に開設され、彼はそこでオランダから取り寄せていた理化学実験器具と薬品類を用いて本格的な化学実験を我が国で初めて行い、数多くの若き俊英を育てた。

日本の近代化学教育の礎を築いた舎密局の設計図 (大阪開成所全図) (京都大学・大学文書館蔵書):認定化学遺産第052号

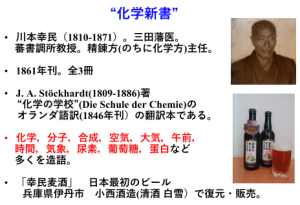

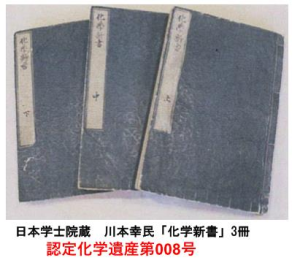

・“化学新書”:認定化学遺産第008号

三田藩医 川本幸民 (1810-1871) が、ドイツ語で著されたJ. A. Stöckhardt (1809-1886) 著「“化学の学校” (Die Schule der Chemie)」のオランダ語訳 (1846年刊) を日本語に翻訳し1861年「化学新書 (全3冊)」を刊行。「化学」と言う言葉はそれより5年ほど前に中国の上海で英国の宣教師によって作られた言葉である。幸民は初めて「化学」と言う言葉を導入して採用すると同時に、分子、合成、空気、大気、午前、時間、気象、尿素、葡萄糖、蛋白など多くの言葉を創出した。

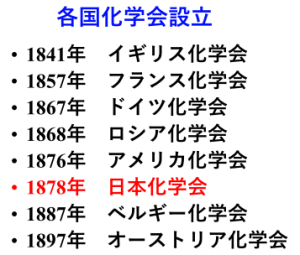

日本化学会小史

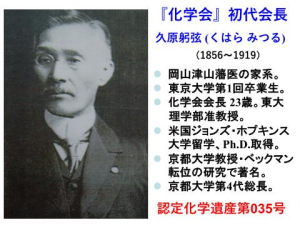

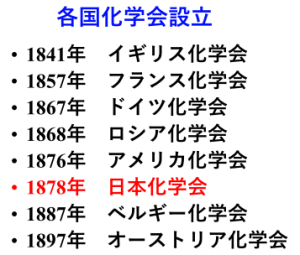

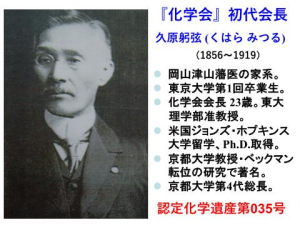

1878年 (明11)「化学会」創立 初代会長 久原躬弦:会員25名、翌年「東京化学会」と改称

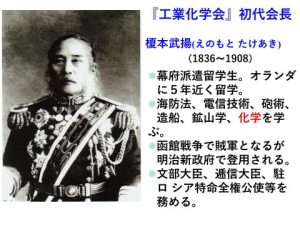

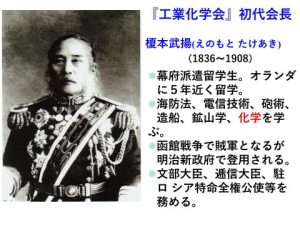

1898年 (明31)「工業化学会」創立 初代会長 榎本武揚:会員319名

1921年 (大10)「東京化学会」を「日本化学会」と改称

1948年 (昭23)「日本化学会」と「工業化学会」が合同し新しい「日本化学会」誕生 会長 石川一郎、会員数 約12,000名

1978年 (昭53) 創立100周年記念事業 「日本の化学百年史」

2003年 (平15) 創立125周年記念事業 天皇・皇后両陛下ご臨席

2023年 (令5) 現在の会員数 約22,600名

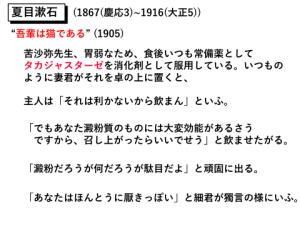

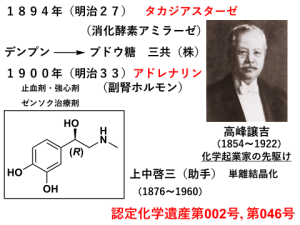

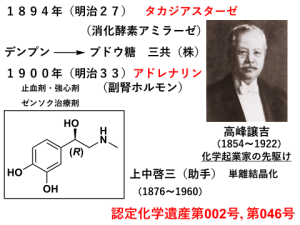

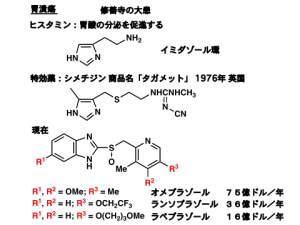

近代文学ではやはり文豪夏目漱石 (1867~1916) に触れないわけにはいかないだろう。「吾輩は猫である」 (1905年) に、常備薬として大化学者・高峰譲吉 (1854~1922) によって麹菌からと取り出された酵素アミラーゼを商品化したタカジアスターゼ (1894発売) と言う消化薬を飲んでいる万年胃の悪い苦沙弥先生が登場する。

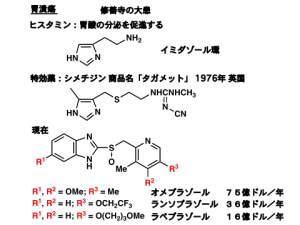

漱石は胃潰瘍であったため僅か49歳で亡くなっている。「それは利かんから飲まん」と小説の中では言っているが、勿論この薬には潰瘍への効果は無く、特効薬としては時代をずっと下がって1976年英国で市販されたシメチジンの登場を待たねばならなかった。現在ではさらに改良され、数多くのプラゾール系の薬が全世界で使用されている。

高峰譲吉は喘息治療薬や強心剤としても知られる副腎ホルモン・アドレナリンを上中啓三 (助手) と共に世界で初めて単離結晶化に成功 (1900年)、まさに化学起業家の先駆けと言われるのにふさわしい人物である。

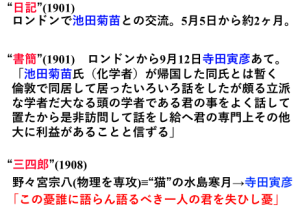

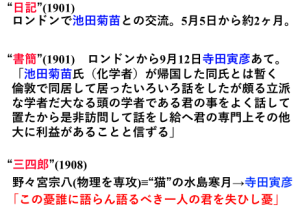

「日記」(1901年) では、ロンドン留学時代にノイローゼになり、当時の文部省からのドイツ留学を終えて帰朝する予定であった化学者・池田菊苗 (いけだきくなえ)(1864~1936) が漱石を訪問し、二か月近く彼の下宿で滞在した。その間、漱石は菊苗から最新の化学や哲学の話などを聞くと同時に、いろいろな関心事を話し合ったりして随分心がなごみ元気を取り戻したのである。

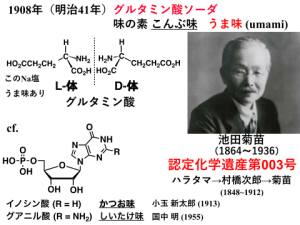

「書簡」(1908年) では、「三四郎」(1908年) の野々宮宗八、「吾輩は猫である」の水島寒月のモデルとなった物理学者・寺田寅彦 (1878~1935) 宛てに、池田菊苗氏 (化学者) が将来素晴らしい化学者になると予見し、寅彦に是非訪問して話をするようにとの手紙を送っている。事実、菊苗は帰国後、昆布からうまみ成分グルタミン酸ソーダ (ナトリウム塩:そのL体がいわゆる味の素) を発見した大化学者になった。

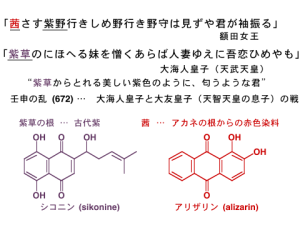

化学と文学のもう一つの接点は染料である。

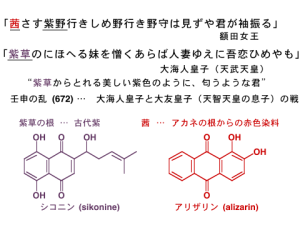

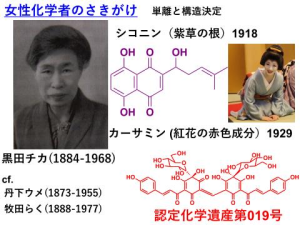

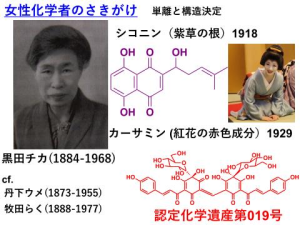

井上靖 (1907~1991)「額田女王」(ぬかたのおおきみ)(1969年刊) に紫草の根の染料の話が出てくるが、古代紫と呼ばれるこの染料はシコニンである。特記すべきことに、この化学構造は我が国の女性化学者の先駆けである黒田チカ (1884~1968) によって1918 年に明らかにされた。

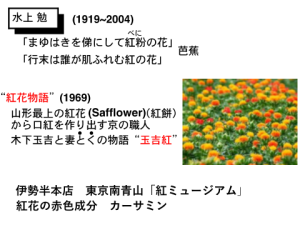

ちなみに、山形最上地方でとれる紅花から作られ、祇園の芸舞妓の唇を彩った口紅、その赤色成分カーサミンの化学構造を1929年に明らかにしたのも黒田女史である。

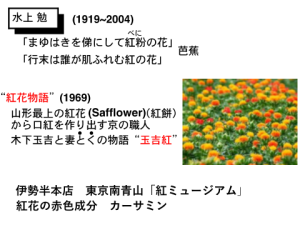

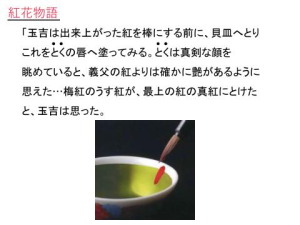

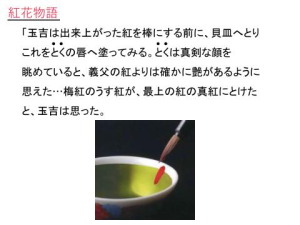

この紅花を扱った小説に水上勉 (1919~2004) の「紅花物語」(1969年刊) がある。紅花から口紅を作り出す京の職人木下玉吉と妻とくの物語であり、ついに玉虫色の素晴らしい“玉吉紅”を作り出すまでの長い道のり、そのノウハウの発見など興味深い小説である。

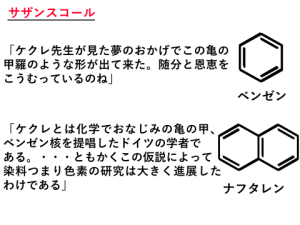

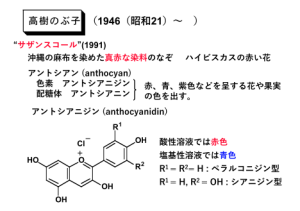

もう一つ染料に関する小説として、高樹のぶ子 (1946~) の「サザンスコール」(1991年刊) を紹介したい。

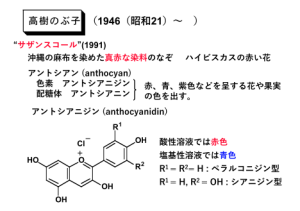

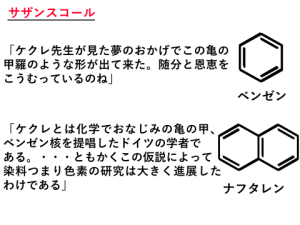

これは化学がたっぷりと入ったミステリータッチの実に読み応えのある中編小説である。沖縄の麻布を染めたハイビスカスの赤い花からとれた真っ赤な染料の謎。色素アントシアニジン、その配糖体アントシアニン、ぺラㇽコニジン、シアニジン、ドイツの学者ケクレ先生のベンゼン、マススペクトル、その他いろいろと化学の専門用語がちりばめられている。

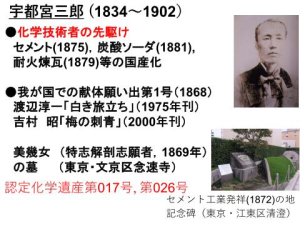

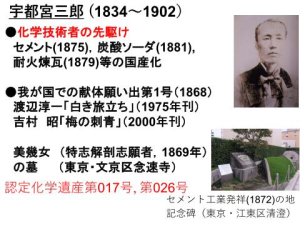

最後に、化学技術者の先駆けとして宇都宮三郎 (1834~1902) の業績について触れておきたい。明治時代の初期 (1875~1881) にいろいろな化学工場の創設に寄与した人物であるが、特にセメント、炭酸ソーダ、耐火煉瓦等無機化合物の国産化に多大な功績を残している。この才気にあふれかえった天才には、我が国での献体願ひ出第1号 (1868年) という変わった経歴がある。脚気らしい重い病気でもう命運がつきたと思って願いを出したが、その後元気を回復し、それから30年以上も生き延びた。実際に特志解剖志願者第1号として解剖されたのは江戸の遊女だった美幾女 (1869年) であり、宇都宮と美幾女との関係など、このあたりの顛末を題材として取り上げた小説が渡辺淳一 (1933~2014) の「白き旅立ち」(1975年刊) である。

日本のセメント産業の発祥を示す資料や大阪造幣局の硫酸ソーダ製造装置など化学技術者の先駆け宇都宮三郎資料は認定化学遺産第017号、第026号として認定されている。

ご清聴ありがとうございました。

質疑応答

Q. 桐村先生より:化学遺産の認定について、他国で似たような活動がなされているのか?

A. アメリカ合衆国には、だいぶ前から化学遺産財団というアメリカ化学会とは全く別の組織があり、企業からの寄付金を中心とする莫大な資産を背景に積極的な活動を行っている。

桐村先生から閉会のご挨拶

植村先生、ご講演ありがとうございました。

本日のお話はとても楽しく拝聴いたしました。

化学の世界で達成された偉業は、研究としての重要性が認識されることになります。しかし、化学の世界での発見や進歩は文化や教養などと通じていることも確かなことです。化学の世界での偉業や進歩(あるいはその過程)を文化と結び付けて楽しむ、根本的に何か面白いものとして楽しむことが出来るということが、本日の植村先生のご講演から感じたことでございます。

もう一つ、化学を勉強してきた者にとって、化学式が出てくるとそこから分かることがあるわけです。文化や教養もそうですが、化学式が出てくることで、さらに化学の面白さが加わり、そこに植村先生にお話しいただいたような人間的な楽しさが加わっていくと、何重にも多層的に面白さが高まっていくことを身に染みて感じました。

認定された化学遺産については、今後どのように取り扱っていくのかも大事だと思います。本日のご講演では、認定された化学遺産は公開していただくことで、誰でも自由に化学の歴史を紐解くことが出来るし、また現地(注:化学遺産の存在場所)に赴くことでその地域の魅力とともに楽しむことができる。すると、何か新たな個人的な発見があるはずだということを本日のご講演では教えて頂けたのではないかと思い、私は大きな感銘を受けました。

また、本日は日本化学会から会場に参加いただいた皆さまに「化学遺産認定」のパンフレットを提供いただきました。ご協力頂き誠にありがとうございました。厚く御礼申し上げます。

集合写真

参加者アンケートまとめ及び応化会からご挨拶 ⇒ こちら

今回も多くの皆さまにご参加いただき、誠にありがとうございます。

また遠方よりお越し頂いた植村先生、本講演を企画頂いた桐村先生、そして色々ご協力いただきました日本化学会の皆さま、応化会OB/OG、桐村研究室の皆さまのお陰で無事開催出来ましたことを、心より感謝申し上げます。

50名様よりアンケートご回答を頂きました。多くの方に本講演についてご満足いただけたとのご感想を頂き安堵しております。

一方で、アンケートでもご指摘がございましたが、Zoomによるリモート配信において、カメラセッティングと操作指示の不手際で、植村先生のご講演の様子や会場の雰囲気をお伝え出来なかったこと、また集合写真の指示があいまいで時間を有した事を心よりお詫び申し上げます。

今回の失敗を次回に活かして、今後も皆様にお楽しみいただける講演会を企画して参ります。

今後ともよろしくお願い申し上げます。

――― 以上 ―――

(文責;交流委員会)