2025年7月26日(土)14:00~18:00 @西早稲田キャンパス

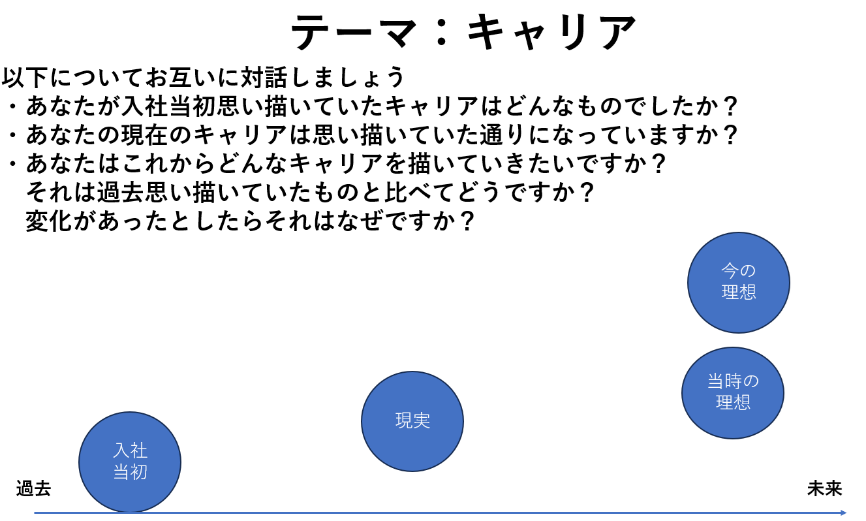

これまでに応化会では、キャリア形成に関心のある学生を対象に「先輩からのメッセージ」や「応化卒の多様なキャリア形成」などのイベントを毎年開催してきました。参加された皆様の中には、企業での働き方や博士後期課程を身近に感じ、今後のキャリア形成に対する関心を深めた方もいらっしゃることと思います。

そのような取り組みの一環として、今年度も「先輩博士からのメッセージ」を7月26日に開催いたします。本イベントは、学部生及び修士課程学生の皆様が研究や博士課程をより身近に感じ、博士後期課程学生(以下、博士学生)及び企業・研究機関等で活躍するOB/OG博士と直接交流できる貴重な機会です。

当日は、現役の博士学生や社会でご活躍されているOB/OG博士をお招きし、学部生時代から博士後期課程進学に至るまでの経緯を振り返りながら、在学時の経験や企業での研究活動などについてご講演いただきます。講演後には、小グループでの座談会や懇親会(無料)も予定しており、研究室選びや大学・大学院生活、進学・就職に関する疑問など、皆様の気になることを気軽に相談できる時間も設けておりますので、ぜひご活用ください。

将来の進路についてすでに決めている方も、まだ模索中の方も、キャリアパスの一つとして「研究の第一線」がどのようなものであるかを知る良い機会です。研究者としての道に限らず、企業で研究を続けるという選択肢を含め、幅広い視点で将来を考えるきっかけとして、ぜひ本イベントに奮ってご参加くださいますよう、お願い申し上げます。

【スケジュール】

開催期日;2025年7月26日(土)

会場;西早稲田キャンパス63号館202室+63号館ロームスクエア

講演形式;対面

14:00~14:05;開会挨拶

14:05~14:45;OB/OG博士・博士学生による講演(20分×2件、質疑込)

15:00~16:00;座談会(20分×3セット)

16:05~16:15;応化及び応化会関連の奨学金説明

16:35~17:55;懇親会(飲食あり)

17:55~18:00;閉会挨拶

※ 日本語で実施いたします。

【講演情報】

講演者①;中原 輝さん(博士後期課程3年,山口研究室(有機合成化学部門))

題目:「チャンスの神様は前髪しかない」

講演者②;斉藤 ひとみさん(株式会社 東芝, 菅原研究室(無機化学部門), 2013年修了)

題目:「人生の岐路での巡り合わせ」

【申込について】

参加費:無料

参加方法:下記URLより要事前申し込み

締切:7月12日(土)

※申し込みの際は、Wasedaメールのアドレスをご入力ください。

※集計の関係上、締切を設定していますが、当日の参加も可能です。(フォーム入力は前日まで可能)

※今回のイベントは早稲田大学応用化学科に所属する学部1~4年生および応用化学科の教員の指導を受ける大学院生が参加申し込みの対象となります。

⇒ https://forms.gle/r7QX4PQxGr6KzGmV6

※ 早稲田アドレスにて作成されたGoogleアカウントですとアクセスできません。

個人のGoogleアカウントにて上記URLを開いてください。

皆様、是非奮ってご参加下さい。宜しくお願い致します。

――― 以上 ―――