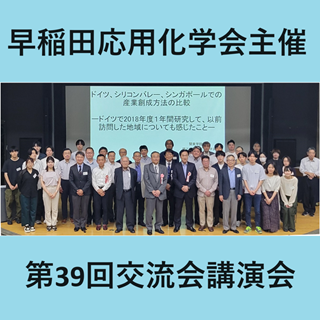

2024年6月15日(土)15:00~16:30 (対面と遠隔方式を併用して開催)

講演者;小岩一郎先生

関東学院大学 理工学部 理工学科 表面工学学系 特約教授

演題;『ドイツ、シリコンバレー、シンガポールでの産業創成方法の比較』

副題;「ドイツで2018年度1年間研究して、以前訪問した地域についても感じたこと」

講演者略歴

1982年3月早稲田大学 理工学部 応用化学科 卒業 (逢坂研究室 新制32回)

1984年3月早稲田大学 大学院 理工学研究科 博士前期課程 応用化学専攻工業物理化学 修了

1986年4月~1988年3月 早稲田大学 理工学部 助手

1987年3月早稲田大学 大学院 理工学研究科 博士後期課程 応用化学専攻工業物理化学 修了

1988年4月~2005年3月 沖電気工業株式会社 研究開発本部、研究本部 研究員、管理職

2005年4月~2013年3月 関東学院大学 理工学部 工業化学科 教授

2013年4月~2023年3月 関東学院大学 理工学部 理工学科 化学学系 教授

2023年4月~2024年3月 関東学院大学 理工学部 理工学科 表面工学学系 教授

2024年4月~関東学院大学 理工学部 理工学科 表面工学学系 特約教授

はじめに

今回は、対面と遠隔方式を併用して開催致しました。

対面方式で使用した会場;西早稲田キャンパス 57号館 201教室

遠隔方式で使用したソフト;遠隔会議用ソフト Zoom

参加者:対面方式;50名(卒業生35名[講演者、先生を含む]、在校生15名)

遠隔方式;22名(卒業生18名[先生を含む]、在校生 4名)

合計 ;72名(卒業生53名[講演者、先生を含む]、在校生 19名)

まず椎名交流委員長による開会宣言と自己紹介、及び視聴に当たっての依頼事項の説明があった後、早稲田応用化学会の濱会長から開会のご挨拶を頂きました。

|

|

|

濱会長

|

椎名交流委員長

|

濱会長の開会のご挨拶

椎名さん、ご紹介有難うございます。

この交流会講演会、1年半振りとなります。昨年は応化会100周年記念イベントがありまして、その後初めての交流会講演会となります。そういう意味では応化会の次なる100年のスタートとなる記念すべき交流会講演会になると思います。その記念すべき講演会に、本日はお忙しい中小岩先生に来て頂き、様々な海外での色々な経験をベースに、外から見た日本の今の状況を、厳しいご意見もあると思いますがざっくばらんにお伺いしたいと思います。私も非常に楽しみにしております。

今日はリアルとオンラインで多くの方が聴講されているそうです。是非お話を聞くだけでなくて、今日の先生のお話を起点に、自ら何を考え、どう行動するか、そして今の日本をどうやって立て直していくか、というところにうまく繋げていって欲しいと思います。

小岩先生、是非宜しくお願いします。

続いて椎名交流委員長から講演者の略歴が紹介された後、講演が始まりました。

講演の概要 ==⇒ こちら【新しいタブで開きます】

講演終了後、対面で参加された松方先生、及び学部4年 北村悠真さんと質疑応答が行われました。

|

|

|

松方先生

|

B4 北村さん

|

質疑応答の概要 ==⇒ こちら【新しいタブで開きます】

最後に、早稲田応用化学会の原副会長から閉会のご挨拶を頂きました。

| |

|

|

| |

原副会長 |

|

原副会長の閉会のご挨拶

小岩先生、本日は貴重なお話し、有難うございました。

私も過去にアメリカとイギリスに住んだことがありまして、ドイツのお話しをお聞きしますとやはり日本とは違うということで、外を見ることが大事だと思います。1つの会社とか1つの研究所にいると外を見る目が失われていくと思います。外の世界はすごく刺激になるんですね。小岩先生は日本に対する期待がすごく高いので、日本の出来ていないところを色々仰って頂きましたが、私が日本に帰ると必ず思うのは日本の良さです。海外に住めば日本の良さを認識することがありまして、こんな良い日本が世界の中で経済でも負けて、皆さんがすごく勉強しているのに活躍出来ない、そして色々な製品において負けてしまう、ということについて悔しい思いがあります。日本が世界に向けてしっかりポジションを取れるのが、私としては良いことだと思います。これから社会に出る人、出て間もない人も色々なところを見て、自分の力を培って成果を出してくれたら、と思います。先生の仰って頂いた、目標を持つ、Visionを持つというところで、やはり自分の中で目標を持つと色々な事で努力出来ることがあるな、と思います。

私は会社へ入って37年も経ってしまいました。途中で目標が変わったりしますが、目標があったからこそ出来たこともありました。これから社会に出られる方も若い方も色々な事にチャレンジして、目指すものを持ったらすごくいいなと感じました。

今日はどうも有難うございました。

この後、椎名交流委員長からアンケート回答についてお願いがあった後、閉会となりました。

当日の参加者の写真

対面での参加者

遠隔での参加者

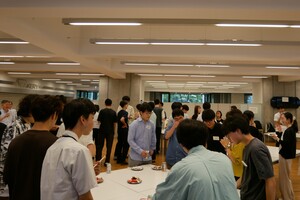

対面での参加者は講演会場での写真撮影後、63号館1階ロームスクエアに場所を移し、懇親会を行いました。

懇親会

|

|

| 鈴木交流委員 |

関谷交流副委員長 |

鈴木交流委員の司会により、まず関谷交流副委員長の開会のご挨拶と乾杯のご発声の後、懇親会が始まりました。

小岩先生を囲んだ人たちの輪とか、旧交を温めるOB/OGの人たちの輪が会場のあちこちに出来て、大いに盛り上がりました。

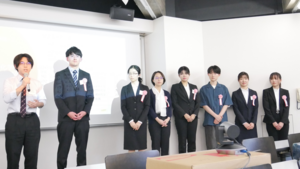

応援部学生のパフォーマンス

懇親会の終盤には早稲田大学応援部の学生によるパフォーマンスが披露されました。校歌、エールで参加者が声を合わせ、応化会の団結を確認し今後益々の発展を誓いました。

|

|

| 下村副会長 |

石崎学生委員長 |

最後に、早稲田応用化学会の下村副会長からいつもの力強い中締めのご挨拶を頂き、石崎学生委員長の一丁締めにて散会となりました。

講演会・懇親会のスナップ写真は下のボタンをクリックしてご覧ください。

(文責;交流委員会)