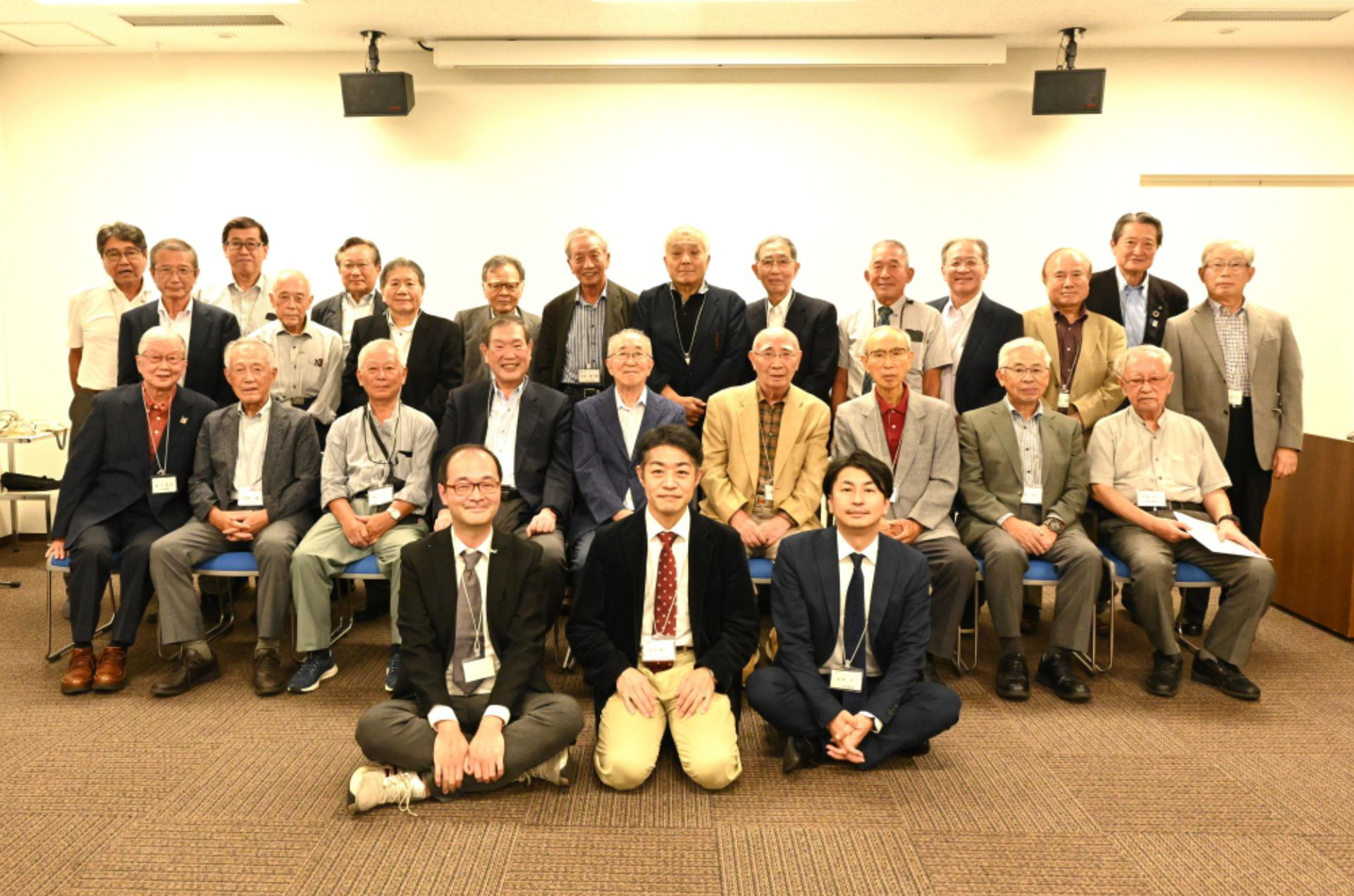

現在早稲田応用化学会シニア会は、早稲田応用化学会活動に参加してきたシニア(70歳以上)を対象をとして開催致しております。第12回シニア会秋季懇親会は、2024年10月5日(土)に大隈会館 2階会議にて27名が参加して開催されました。 懇親会の前には駆け足となりましたが、有志で大学キャンパス内の村上春樹ライブラリーおよび早稲田歴史館の見学会も実施しました。

早稲田大学関係者としては、応用化学会元会長の西出宏之名誉教授(新20)、本年度ご退職されました平沢泉先生(新26)がお忙しい中、懇親会に駆けつけて下さいました。

本年のシニア会秋季懇親会では、世話人である河野恭一氏(新14)が司会を勤めました。 先ずは今年ご逝去された百目鬼清様(新01)、宇佐美昭次様(新05)、豊倉賢様(新07)のご冥福をお祈りしシニア会として1分間の黙祷をさせて頂きました。

最初に河村宏氏(新9)のご挨拶、速水清之進氏(新9) 乾杯ご発声で懇親会は開始されました。

ここで当日の参加者のなかから、初めてシニア会懇親会にご参加頂いた平沢泉先生(新26)、岸本信一様(新28)からユーモア溢れた入会にあたってのご挨拶を頂きました。

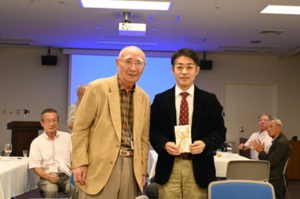

オードブルやお酒を楽しみながら会員同士の歓談ののち、昨年度から始めた秋季懇親会の目玉企画である「里帰り企画;給付奨学金受給者の集い(新50~新63回生・博士号取得者)」の褒賞となりました。 去る8月31日に開催された「里帰り企画」で参加者の中から本年度めざましい活躍されたお三方、望月大氏(新50、東 京電機大学教授)、岡村陽介氏(新52、東海大学教授)、百武壮氏(新53、国立研究開発法人土木研究所上席研究員)が選出されましたのでご招待いたし、お話を伺う機会を持ちました。 西出先生より里帰り企画や褒賞の意義を簡潔にご説明頂いた後、お三方より現在のお仕事の内容をご紹介頂きました。

望月大氏は、「小さなモノで大きな夢を」 をスローガンに、無機ナノ構造と精密創出技術、プロセス開発(マイクロ波の活用)等のご研究が紹介されました。岡村陽介氏は、ボン大学、フンボルト財団研究員で経験したこと、現在のご研究から2次元高分子ナノ材料の止血剤、診断薬、イメージングへの応用に関してご紹介頂きました。百武壮氏は、珍しいキャリアパス、研究から行政への転身で感じられたこと、現在のお仕事から河川のインフラ、アスファルト塗装のリサイクル、廃プラ熱処理等が紹介をされました。

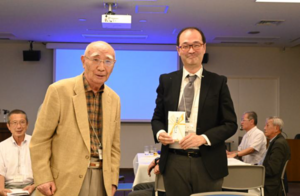

その後お三方に河村さんより奨励賞が授与され、今までのご活躍を奨励するとともに今後の益々のご発展を参加シニア会会員の盛大な拍手で祈念しました。

その後も会員同士の会話や奨励賞受賞者のお三方を囲んでの会話が各テーブルで、また席を移動して盛んに交わされていました。

引き続き当日出席の4名の方から話題提供をして頂きました。

交流講演会第1回講演者である中嶋宏元氏(新12)からは、当時のご講演の背景に関してお話頂きました。また札幌でのご予定を変更して久しぶりにご参加頂いた長田義仁先生(新16)からは、アカデミア、理研で幅広いご活躍を踏まえて、ウイットに富むスピーチをして頂きました。 大林秀仁氏(新17)からは、最新の「里帰り企画」からの情報も踏まえ次世代の応化会の発展も考慮した現在のアクション等も紹介頂きました。早稲田応用化学会関連団体でもある草炭緑化協会の理事長としてご活躍中の魚森昌彦氏(新22)からは、応用化学会やシニア会でもご指導頂き、本年3月ご逝去された百目鬼清様(新01)偲ぶ会を開催すること関係された会員の参加要請がありました。 その後も歓談が尽きることは有りませんでしたが、里見多一氏(新22)に中締めのご挨拶を頂き、あっという間にお開きの時間を迎えてしまいました。記念の総合写真を撮影し今後のシニア会での再会を約して散会となりました。

シニア会は早稲田応用化学会に関与してきたシニア同士の懇親をあたためる場となっております。新たな会員もお迎えしたいと考えております。応用化学会の発展をあたたかく見守り、影ながら支援するコミュニティとして今後とも存続できればと考えております。

今回は、中井裕夫氏、井上健氏、高橋宏氏に懇親会運営全般に係り大変お世話になったことを最後に記し、お礼申し上げます。

世話人:下井將惟(新13)、河野恭一(新14)、河野善行(新25)

文責:世話役一同、写真:中井裕夫(新18)、井上健(新19)