「先輩からのメッセージ2023」303・201会場

もうすぐ応化会100周年⑤

今年は早稲田応用化学会100周年の年です

新年おめでとうございます。いよいよ本年は早稲田応用化学会100周年、5月20日(土)の「応用化学会100周年記念講演会・祝賀会」まであと4か月です。そのほか、100周年を期して様々な取組を行って参りますのでよろしくお願い致します。

・100周年記念講演会・祝賀会

参加の申し込みはいつから開始されるのかとの問い合わせがありました。

現在、2月上旬から申し込みを開始する様に準備しています。しばらくお待ちください。

申し込み期間は2023年2月6日~3月31日とする予定です。

手続きは早稲田応用化学会ホームページから行うとともに、ホームページからの申し込みが困難な方には別途郵送等で対応いたします。

当日のスケジュールは以下の通りです。

15:00 – 16:30 記念講演(場所:大隈記念小講堂 早稲田大学総長 田中愛治先生)

16:40 – 17:00 バーチャル・ツアー(場所:大隈記念小講堂)

17:00 – 18:00 祝賀会受付(場所:リーガロイヤルホテル東京3F ロイヤルホール)

18:00 – 20:30 記念祝賀会(立食パーティー)

※立食形式での開催が可能となりました。

2023年1月23日

早稲田応用化学会 100周年記念事業担当 下村 啓(1984年卒 新34回)

<早稲田応用化学会100周年記念事業ポータルサイト>

https://waseda-oukakai.gr.jp/newhome/100nenjigyo_announce_potal/

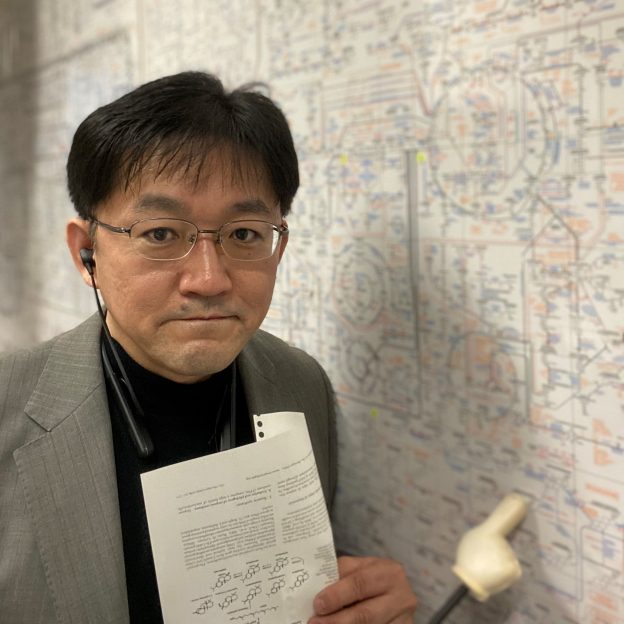

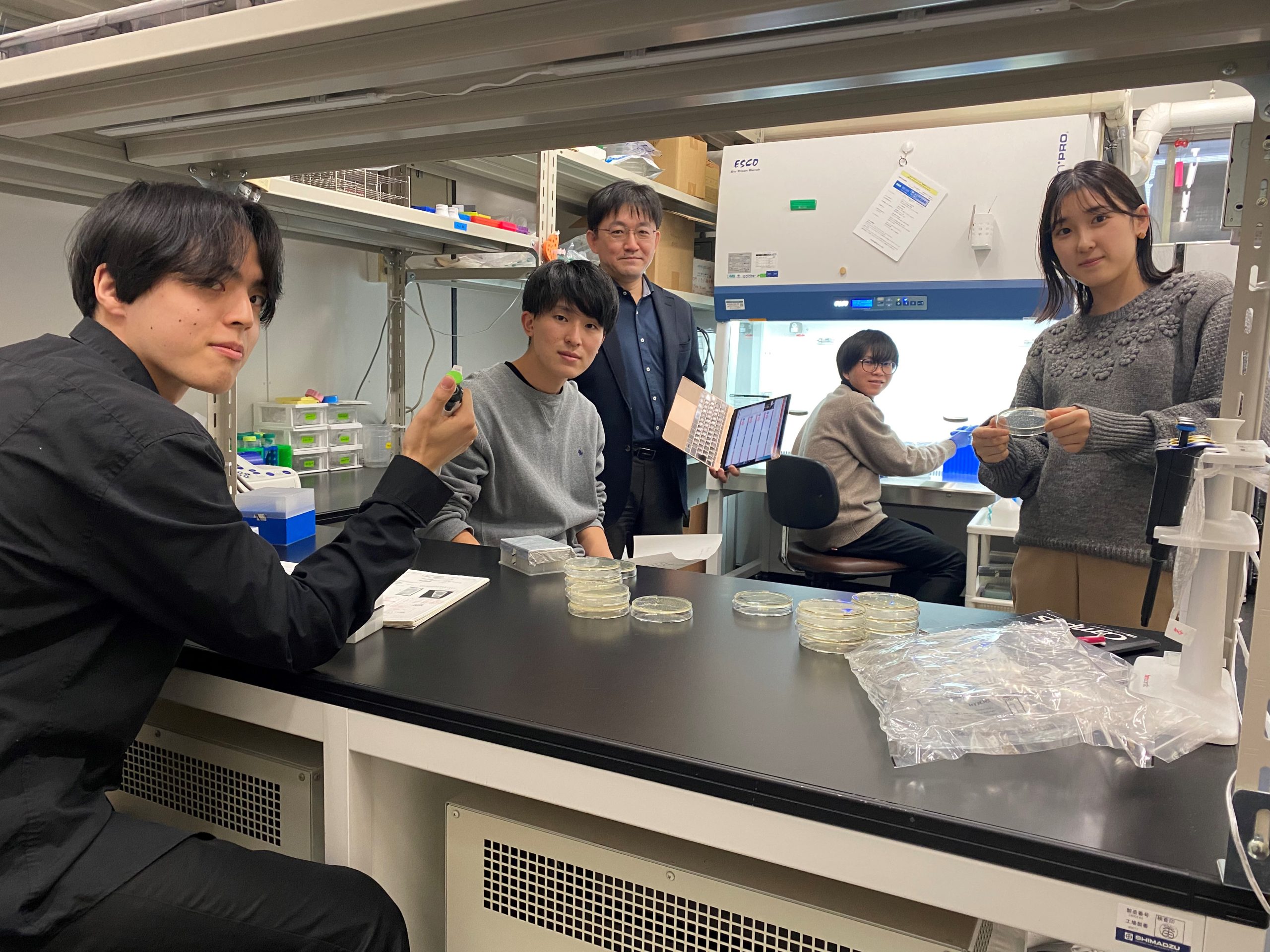

第26回 先生への突撃インタビュー (梅野太輔教授)

「先生への突撃インタビュー」は2021年度に新たに応用化学科にお迎えした梅野 太輔教授にご登場をお願いし, 最終回といたしました第25回より再開いたします。今回は学生2名, OB 1名の組み合わせで対面でのインタビューを行い, 応化会の本来の姿である, 先生・学生・OBの3者によるインタビュー記事の作成を目指しました。

梅野先生にはインタビューのご快諾並びに入念なご準備・熱のこもったお話を頂きましたこと, この場を借りて御礼申し上げます。

・1994年 九州大学 工学部 応用化学科卒業

・1998年 九州大学大学院 工学研究科 分子システム工学専攻 博士課程修了・博士(工学)

・1999年 カリフォルニア工科大学 化学工学科 博士研究員 (Frances H. Arnold Group)

・2003年 ワシントン大学シアトル校 病理学科 シニアフェロー (Larry A. Loeb Group)

・2005年 千葉大学 工学部 共生応用化学科 助教授

・2019年 千葉大学 工学部 共生応用化学科 教授

・2021年 早稲田大学 先進理工学部 応用化学科 教授

Q. 先生が研究に本格的に取り組み始めたきっかけはなんですか?

~ かっこいい数学者と出会って化学を目指した? ~

❶ 化学科への道

子供の頃は, 社会も宇宙もひっくるめ, この世界のすべてに興味がありました。だから進むべき道は, むしろ哲学や社会学にあるのかしら, と思っていました。中学・高校時代は6年間, 学校の授業はほとんど聞かず, ただひたすら読書でした。しかし, 大学受験シーズンを前にして自分の5年間を総括すると, じつに見窄らしい。読書によって自分が世界を知れたとは全く思えませんでした。そして勉強を初めて見ると, 教科書や入試対策問題でさえ, 私の世界(宇宙)の理解が着実に深まってゆく実感がある。自分はなんと遠回りをしたものだと… そして世界の探針として, 科学とは, なんと優れた手法なのだろうと…。

高2の秋, 運命的な出会いがありました。その日, 九州の片隅にある私の前に, 前触れもなく, どえらい学者がやってきたのです。この先生は, 米国ミシガン大学教授の菊池昇先生, のちにトヨタの研究所長に就任する高名な数学者です。この奇蹟をしかけたのは, 私の地元福岡に九大の客員研究者として滞在していたJohn Bolanderさん(現カリフォルニア大学土木工学科教授)。あるきっかけで知り合い, 私のオートバイの師匠になった人です。この人自身も, 研究者という生き方を見せてくれ, 高校生の私の理系帰依を後押しした恩人です。私の人生によき影響をもたらすはずだと, 自分の尊敬する学者を半強引に連れてきちゃった。いきなり「見知らぬ若者にためになる話をしろ」と言われた菊池先生はおおいに困惑されたでしょうが, Bolanderさんの熱意に押され, 予備校時代から大学時代, 渡米して成功してゆくまでの波乱万丈の物語を, 一気に語ってくれました。私が追体験させてもらったその半生は, 爽やか, 軽やか, 冒険に満ちたものでした。自分が持つカビくさい学者像は吹っ飛び, 僕も学者になりたい!と。いや正確には, キクチノボルになりたい!…これが私の人生の目標になりました。

なぜ化学を選んだか。それも菊池先生の影響です。その日, 「将来の進路は決めてるの?」と聞かれた私は, 「環境問題の解決みたいなことに貢献できればいいと思って…」とナイーブな言葉をモゴモゴと…。菊池先生は, 少し黙って, 首を振って言いました。「環境問題も人口問題も食料問題も, それは, 解くべき課題であって, 学問の名前ではない。それらの問題の解決のために, 君はどんなexpertiseを提供するのか?」と。まごついている私に, 彼は助け舟を出します。「数学, 物理, 化学, の3つのどれかひとつを極めなさい。もちろん, どれを選んでも正解!」。なるほど, それなら僕にも選べる。数学・物理より, よりダイレクトに世界とつながっている(気がした)化学に決定です。ここは雑な直感ですが, 菊池先生が確約した正解のひとつなので, 信者に迷いなどありません。

❷ アカデミアへの道

分野より先に, まず大学人になることを決めていた私ですが, 卒論研究をすすめるにつけ, アカデミアは研究者にとっての「最高の場所」だと納得を深めてゆきました。アカデミアの最大の魅力は, 理科の民としての「行の純度」にあります。経済合理性がなくても, エネルギー負荷が高すぎても, 同時代の同業者が価値を認めてくれなくても, 応用可能性に明確な展望がなくても…自分が「価値ある」と認定すれば, その研究を続けることが許されます。完全なる選択の自由! …これは塀の外(社会)では, なかなか許されない自由ではないでしょうか?

応化を選んだ学生の中には, 世の中に直接役立つ化学研究に興味ある人が多いかもしれません。しかし考えてみて欲しい。応用分野でも, 本当に破壊的発展やブレイクスルーは, 煮詰まった業界の内ではなく, 予期せぬ方向から突然やってくるものです。そしてその「事件」の萌芽は, 基礎研究の所産であることが圧倒的に多いのです。化学分野ならば, 「みたことない」「きいたことない」現象の発見, 「いまは存在しない」分子機能が生み出された瞬間。しばしば, 周辺分野に破壊的な解決をもたらします。この「突然」を半ば必然的に生み出すために, 物質科学の辺境を探検するのが僕らアカデミアンなのです。だれも歩んだことのない「ぼくたち」「わたしたち」だけの冒険なのだから, 計画・実行する段階から楽しいし, 結果がどうころんでも, 無条件に楽しい。こんな業務で給料もらえるなんて, サイコーだとは思いませんか?世の中に役立ちたいからといって, アカデミアを選択肢に入れないのは, 理系人としてもろもろ矛盾しています。製品よりも産業を創出しようとする厨二病を, 子供扱い(食わず嫌い)するのは, とてもおすすめできません。

❸ 本格的に研究を始めたのは?

卒論でもらった最初の研究テーマは, 二重鎖DNAに合成ポリマーを共有結合的に固定し, 面白い性質をもつ材料を創ろう, というものでした。DNAの化学研究といえば, 遺伝情報保存の本質, 塩基対形成の超分子化学だと思います。しかし私の指導者(前田瑞夫先生)は, 縦横比が大きく剛直, そして高密度に電荷を帯びた電解質高分子としてのDNAの物性に着目し, その本質を突けば, まだ未整理な重要な現象が見つかると直感しておられたようです。その直感の正しさを私が実証することはありませんでしたが(残念), 私の直属の後輩だった森 健さん(現九大准教授)によって証明されました。そして, その成果が裏書きした確信をもとに, 先生は「ソフト界面の化学」という学術領域を創始した。卒業後, 分野をタンパク質工学に転向した私ですが, 私のタンパク質工学は「孤立し進化する特殊なソフト界面」の設計学と見立てて実践していることを考えると, 結局のところ, その物質観, 研究観はしっかり伝承していることになる。三つ子の魂なんとやら, ってやつです。

博士号を取得後, 米国に移った私は, 進化分子工学を始めました。博士研究員は, 何か新しいことを始めることが求められます。高分子材料学で学位を得た私ですので, おそらくは, 高分子化・高分子分解にかかわる酵素の進化分子工学などが「落とし所」だったのでしょう。しかし私は, それこそが, 一番やっちゃいかんことだと, 強く感じていました。自分のバックグラウンドを留学先で直接活かせれば, 短期間に成果は出ますが, その代償として, それは私が心から大事だと思えるテーマ設定には足枷になる。自分を進化工学という「技術」の輸入・転売業者に貶めないためには, 自分が学生時代に修得した技術や経験はいったん全部捨てようと。テーマ設定において流用してよいのは, 培った物質観・感性だけに限定しようと。

結局私は, 5年近くもかけて, 納得ゆく自分の行くべき道をじっくり設定することができました(自己責任において!)。この時期が一番キツく, そして一番楽しかった。そしてこの段階で私の学者としてのゆく道は明快になったのです。以後研究者としてのアイデンティティに悩むことは一切ありません。菊池先生にもういちど「何のexpertiseを提供するの?」聞かれたら, 「化学です」と即答するでしょう。そして「何に熱中しているの?」と聞かれれば, 「分子の協働機能の進化デザイン学です」とこたえるでしょう。ちなみに, これが自分の人生を成功に導く正解だったかなんて, どうでもいいことです。自分のちっぽけな人生を賭けるに足る学問であると, 自分自身が確信していることが大事なのだと思います。この確信が研究者に安定した幸福とモチベーションを与え, この職業を全うする力となる。論文数も予算獲得額も, ポストとるためには大事だけど, 場渡的に成果を貪った人は, ポストをとったあとも自分探しで苦しむ。大事なものは, 自分を賭けるべきものとの出会いです。トレーニング期間は十分にとること。これは, アカデミアにおける目指す若き研究者に私が進言したい, 唯一のメッセージがこれかもしれません。

Q. 技術的内容で先生がポイントと考えておられる点はなんですか?

~ 生物の能力(化学)の拡張, 生物の進化プロセスのデザイン~

自分はいま, 合成生物学, 進化分子工学という分野の研究者として研究室を運営しています。 合成生物学(Synthetic Biology)は, 生物に化成品やバイオ燃料をつくらせたり, 環境保全や診断を行わせたり, 情報記憶や演算をさせたりすることを目標に, 細胞を遺伝子レベルで再デザインする学問です。環境問題, 食料問題, 温暖化問題などの解決の切り札として, 大きな期待が寄せられている分野です。そして合成生物学は, 生物学の新しいアプローチとしても注目を浴びています。20世記生物学は, 現存する生物の最大公約数をとることによって, 「生命とは何か」という問いにこたえてきました。そして21世紀, 合成生物学たちの「生物をどこまで機能拡張できるか」という挑戦は, 生命のありえるかたちを探索する, 新しい生命科学の方法論と認識され始めている。工学部だからこそできる学術っていうのも, あるのです。産業にも貢献したいけど, 基礎科学にも後ろ髪ひかれる…そういうよくばりな人には, とても向いた分野だと思います。

もう一つの専門, 進化分子工学(Directed evolution)も, 同じ魅力を持っています。この分野では, 自然界にある酵素・タンパク質などを実験室内で超高速に人工進化させ, その性能改良や, 新機能創出を目指します。この技術はすでにたくさんのスーパー酵素を世に提供していますが, いまやその対象を, 生合成経路や情報処理・演算回路, 分子モータやエネルギー変換デバイスにまで広げつつあります。その集大成として目指されるべき未来は, 「分子の自動進化装置」です。ほしい分子機能をコンピュータに打ち込めば, それを実現する分子や分子システムを吐き出してくれる「機能のタイプライター」のようなもの。ドラえもんみたいだって?いやいや, 全く根拠があるのです。生体高分子(DNAやタンパク質など)の最大の特徴は, その機能と構造が, すべて文字列として符号化されている点にある。そしていったん文字列化した高分子機能は, 人為的に進化させ, 様々な機能をそこから生み出せることが, すでにわかっています。あとは, 粛々と技術課題をつめてゆき, , , , , ドラえもんに納品するだけです。

Q. 先生の研究理念を教えてください。

~競争ではなく冒険性を大事にしたい~

最近は競争が激しく, 世界700万人の研究者たちが, 生馬の目を射るような先陣争いを日々繰り広げています。頭脳と腕を鍛えあげた究極の戦士たちを尊敬はしますが, 英勇的努力をして初めて「一番槍」が立つ世界に, どれほどの「理科の徒」が憧れるでしょうか。梅野研では, アカデミア研究は, 「競争」ではなく「協働」によって, 僕らの努力は同業者に勝つためではなく, 課題の解決のために使われるべきだと考えます。そもそも「誰よりも早く, うまくやり遂げた!」という報告は, 個人の能力証明, 「匠の技」の実証ではあっても, 新たな工学技術の誕生とは質的にちがう。むしろ「素人の僕らにさえ, それができちゃった?」くらいのところに, 破壊的技術の萌芽があるのではないか。

研究とは, とどのつまり冒険です。我々が最大価値をおくのは, その冒険としての「ワクワク度」です。一年卒論研究をがんばって, なにかを明らかにしたとして。その「明らかできた」ことが, どれほど僕らにとって, いや人類にとって, 「Aha!体験」なんだろう?これを問わねばならない。「やっぱり(仮説通り)そうなったか!」も嬉しいですが, 「なぬぅ?そういうことなの?」というびっくりエンディングの余地が見込めるとき, 私たちのなすべきテーマが1つできましたね, ということになります。

Q. これからの研究の展望を聞かせてください。

~ Encoding Chemistry, そしてMolecular Sociology~

1. 化学技術のDNA翻訳:たとえば有機合成化学は, 生命系(organisms)の営む精緻な化学を学び再現するための学問として生まれました。しかし200年のうちに有機化学は大発展し, すでに多くの面において, 自然界を追い越しています。レアメタルの利用, 各種カップリング反応, 保護・脱保護反応, クリック反応など, 化学者が使う技の多くを, 自然界は知りません。私たちは, これら人類だけがもつ化学技術を, 生物界へ技術移転することに興味を持っています。具体的には, 有機, 無機化学者が発明したさまざまなケミストリーを再現できるタンパク質を創り出す。生体高分子は, 遺伝子文字列としてエンコードされていますので, どの生命体に導入しても, その機能はちゃんと働く。合成生物学者の手にかかると, ケミストリーは, 人種どころか生物種を超え, カビもバクテリアも植物もヒトも隔てずglobalにシェアされる共通知になります。これってちょっとロマンチックじゃないですか?

2. 分子社会学へ:僕らが生物に作らせたいもの, やらせたいこと, は, 化学的には, たかだか数ダースくらいの素過程で事足りることばかりです。しかしその数ダースの化学反応は, 数千数万の酵素が共存する「分子のるつぼ」の中で, 実現させねばならない。我々が導入する分子たちに, 細胞内の先住民たちとコンフリクトをおこさずに正しく協働させるのは, 極めて困難です。社会科学分野では150年前に社会学が創設され, 社会の維持・発展に大きな役割を果たしてきた。無数の分子がつくる複雑な分子「社会」である生物の再デザインを目指す生物工学は, いわば分子の「社会工学」といえます。凝縮系, 非平衡系, 超並列多成分系におかれた分子「群」の協働・共同形態のデザイン学もまた, 僕らが挑戦すべきChemistryのフロンティアだろうと考えています。

Q. 応用化学会の活動への期待を聞かせてください。

~ 日本産業界に不足する基礎科学の推奨・育成の場として ~

日本の産業界に不足しているのは, 基礎科学に対するリスペクトだと思うことが多々あります。カリフォルニア工科大で研究員をしていた時分, 近所の宇宙論研究者が, 民間の経済・金融研究所からしばしば講演依頼を受けると伺って, 新鮮に驚いたことがあります。金融に超ひも理論は不要ですが, 聞く耳さえあれば, 役立つインスピレーションはあるのでしょう。直接関係がみとめられない分野の言葉にも耳を傾ける文化こそが, イノベーションのゆりかごとなり, 破壊的創造のもとになるのではないかと。

ゆえに我が国の化学産業界も, 大学を, 単なる即戦力人材のリソースとして見るのではなく, 破壊的な技術革新やゲームチェンジに必要なインスピレーションの発生源として, じっくり守り育ててほしい。盃を交わした1万の構成員を擁する, 日本最大勢力「応化会」は, その「脱日本型」産学協働のロールとなりえるのではないでしょうか。

Q. 100周年を迎えた応用化学科についてコメントを聞かせてください

~ 産学で化学者の未来課題をともに模索できたら ~

応化会のスケールメリットを生かして, たんなる相互扶助組織, 同窓会の域を超えた, 発展的なエコシステムとしてのあり様を模索できたらステキだと思います。変貌しゆく産業界で活躍できる化学人材を育てるため, 早稲田応化はどう変わってゆくべきなのか。企業サイドから学生に働きかけるとき, いまの企業人の有り体をそのまま見せることが, 果たして良いことかどうかも疑問。同窓という特殊なconnectivityをもった応化会だからこそ, Industrial/ Academic Chemistsの抱く問題意識(とくに自己に対するもの)をもとに, いまから必要とされる, 育つべき未来人像を模索すべきかもしれません。

Q. 21世紀を担う皆さんへのメッセージをお願いします。

~ 不確実な未来を歓迎できる冒険的精神を持って欲しい ~

21世紀はとんでもない世紀になりました。温暖化や食料/水/エネルギー不足など, 科学者に託された課題は難題ばかり。さらには, この数年で, パンデミック問題や紛争問題が追加されてしまった。本当に我々科学者は, これらすべてを克服できるのか。みんな未来に大きな不安を抱いている。

しかし, 十分な基礎学力を身につけ, 問題解決の成功体験を積んだ若者は, 不安にいたずらに身を竦めることはしない。難題にぶつかっても, まだ希望が残っていることを正しく理解し, 正しく努力をし続ける。まわりのみんなが不安で脳停止に陥っても, 最後の最後まで努力できる。こういう人たちを, リーダー(勇者)というのではないか。究極の知恵とは, 「希望をみつけるちから」なんだと思います。そしてそれを持つひとこそ, 早稲田が作るべき人物じゃないか。

例えば皆さんの卒業研究。先生の言った通りの「いい」実験結果がでるまで, ずっと不安だろうか?ついに思い通りの結果が出たとき初めて, ほっとした? それじゃ, じきに研究が嫌いになるし, その他あらゆる知的生産活動も, 苦痛になってしまうだろう。なぜなら, そういう気持ちで研究している人たちは, 価値創造の可能性よりも, 成果の所有と安心に心を奪われているからだ。そりゃ, 誰だって成果は出したいし, 褒められたい。しかし究極には, 価値ある目標と仮説を持つことが一番大事。ワクワクしながらその検証過程を楽しむひとに, 負けはないのだから。

未来創造が僕らの本分。未来の不確定さ(uncertainty)を見たとき, ただそれを不安がるのではなく, 冒険要素(volatility)を見出す人になってほしい。これができるようになった人にとって, 難題山積のいまの時代は, まさしく祝福とチャンスに満ちた「大冒険時代」です。

参考情報(教員・研究紹介):

https://www.waseda-applchem.jp/ja/professors/umeno/

インタビュアー&文責: 疋野拓也 (博士1年), 原田拳汰(学部2年), 真野陽子(新47回)

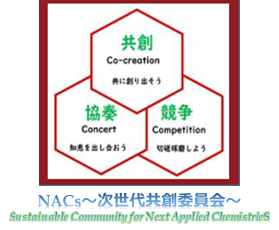

NACs企画:企業が求める人材像を超えて~次世代共創に向けてのキャリア戦略を考える~(活動報告)

2022年12月3日(土)に「企業が求める人材像を超えて~次世代共創に向けてのキャリア戦略を考える~」が開催されました。

NACs(若手会)発足当初より若手OB/OG向けのキャリアに関する企画の需要が高く、講師として市場洋之さん(豊倉研究室1994年修了、新42回)をお呼びし、第1弾NACsキャリアイベントの開催に至りました。

市場さんは国家資格であるキャリアコンサルタントを取得され、企業でのキャリア支援に従事されています。この度応化会若手OB/OGを対象としてキャリア戦略を考える会をアレンジいただきました。

様々なキャリア戦略の理論の紹介や、ワークショップでの自己理解、自己開示を通じ、キャリアのモヤモヤの整理方法、仕事への向き合い方について学ぶことができました。

理論では、様々な研究者のキャリア戦略に関する理論が紹介されました。ワークショップ、ケーススタディでは年代の近い3-4名のグループごとに、個人ワークでの結果共有や意見交換などが行われました。

グループのメンバーに対して共有することで、言語化の過程で、モヤモヤとした自身のキャリアへの考えの整理が進みました。加えて、フィードバックにより自身がうまく言語化できなかった箇所や気づかなかったことも指摘され新たな発見がありました。

市場さんのお話の中で非常に心に残った言葉が、「視点を変えて物事を見てみる」、「キャリアは一人で悩まない」です。

一つの事象に対しても、見方を変えることでポジティブにもネガティブにも捉えることができます。例えば、「つまらない」と感じる仕事であっても、「この仕事から何か今後に役立つ技術を身に付けよう」、「今持っているスキルでどのように効率的に終わらせようか」といった、視点を変えることの重要性を学びました。

「キャリアは一人で悩まない」については、積極的にキャリアに関するモヤモヤを、親しい仲間や先輩と共有し議論することが悩みを解決していく大きな手段であると感じました。また、雑談や飲み会といったコミュニケーションの機会も大事であると再認識しました。

本企画は若手OB/OGを対象とした企画でありましたが、学生参加者も多く、社会人、学生共にキャリアへの関心は非常に高いことがわかりました。

若手OB/OGのアンケート結果では、「自分自身をメンテナンスするとてもいい機会にもなりました」、「キャリアのモヤモヤの整理の仕方を学ぶことができました」などといった感想が多く、若手OB/OG自身のキャリアを見つめるよい機会となりました。

また学生からは、「学生のうちからキャリアについて考えることができる、貴重な機会だった」、「今後も様々な世代の方と交流して視野を広げていきたい」といった感想がありました。

本イベントを通じて、近い境遇の早稲田の仲間と集まれ、共に語り合える環境が早稲田応化会の財産であると再認識しました。NACs(若手会)として今後もキャリア企画の拡充に努めていきたいと感じました。

追伸、国家資格キャリアコンサルタントの方、事務局まで連絡をお待ちしております。

(文責:政本)

第9回早稲田応用化学会シニア会開催報告

現在早稲田応用化学会シニア会は、早稲田応用化学会活動に参加してきたシニアの対象を(70歳以上)として開催致しております。第9回シニア会は新宿中村屋Grannaで12月17日(土)、25名が参加して開催されました。

コロナ感染の影響で実に3年間以上開催が見送られてきました。本年に入り世話人会で感染状況を注意深く見守りながら開催に向けた準備をして参りました。応用化学会100周年も来年に控え、第7波が終息した時点で開催可能と判断し会員に案内を致しました。直前で若干のご出席ご辞退はありましたが、25名が参集することが出来ました。大学関係者として、竜田邦明栄誉フェロー及び応用化学会元会長の西出宏之特任研究教授(新20)がお忙しい中、駆けつけて下さいました。

世話人でもある下井将惟氏(新13)が司会を勤めさせて頂きました。先ず第8回懇親会(2019年10月6日)以降、この3ヵ年でご逝去された上田忠雄氏(旧32)、太田昭氏(旧25)、坪井彦忠氏(新15)、見並勝佳氏(新17)、中岡敏雄氏(旧17)、中川文博氏(新07)のご冥福をお祈りしシニア会として1分間の黙祷をさせて頂きました。

世話人でもある下井将惟氏(新13)が司会を勤めさせて頂きました。先ず第8回懇親会(2019年10月6日)以降、この3ヵ年でご逝去された上田忠雄氏(旧32)、太田昭氏(旧25)、坪井彦忠氏(新15)、見並勝佳氏(新17)、中岡敏雄氏(旧17)、中川文博氏(新07)のご冥福をお祈りしシニア会として1分間の黙祷をさせて頂きました。

最初に河村宏氏(新9)の乾杯ご発声で懇親会は開始されました。ご挨拶では、本会の前身のグランドシニア会や本会シニア会発足の経緯をご紹介頂きました。グランドシニア会は20数回開催されたとの事で参加者一同認識を新たに致しました。そしてこのシニア会が末永く開催されることを祈念されました。

最初に河村宏氏(新9)の乾杯ご発声で懇親会は開始されました。ご挨拶では、本会の前身のグランドシニア会や本会シニア会発足の経緯をご紹介頂きました。グランドシニア会は20数回開催されたとの事で参加者一同認識を新たに致しました。そしてこのシニア会が末永く開催されることを祈念されました。

その後新たに会員となられました井上健氏(新19)、津田信吾氏(新22)よりご挨拶を頂きました。同じく新会員の黒田一幸先生にはご出席は叶いませんでしたが、ストックホルムで日本と北欧・バルト諸国との国際学術交流の発展にご努力されているというメッセージが案内されました。

その後食事やお酒を楽しみながら会員同士の歓談が各テーブルで盛り上がりました。3年間の自粛生活で限られた活動しか出来なかったので、応化役員として注力を傾けた当時の活性化活動や当時の思いその当時行った奨学金募金活動等の話しが各テーブルで盛んに交わされていました。

ここで監事でもあり世話人でもある河野恭一氏(新14)より来年度の応化会100周年に関する案内がA41枚にまとめた資料とともにありました。100周年式典や応化会給付奨学金の次世代展開に関して簡潔にご説明され会員諸氏へ協力が依頼されました。元会長の西出宏之先生からも関連して補足のご説明も頂きました。

ここで監事でもあり世話人でもある河野恭一氏(新14)より来年度の応化会100周年に関する案内がA41枚にまとめた資料とともにありました。100周年式典や応化会給付奨学金の次世代展開に関して簡潔にご説明され会員諸氏へ協力が依頼されました。元会長の西出宏之先生からも関連して補足のご説明も頂きました。

引き続き各テーブルでは歓談が盛んに行われました。食事が終わると席も移動して久し振りの再開を喜びまた新たな歓談が続きました。世話人会では、現在も現役バリバリでビジネス第一線でご活躍されている大矢毅一郎氏(新14)、大林秀仁氏(新17)、西出宏之氏(新20)、里見多一氏(新22)、宮坂勇一郎氏(新26)に近況のご紹介も頂く予定でしたが、各テーブルであまりにも話しがはずんでいるので割愛と致しました。

久し振りのこともあり直接の歓談が尽きることは有りませんでしたが、里見多一氏(新22)に里見奨学金や早稲田応用化学会への思いも触れた締めのご挨拶を頂きました。あっという間にお開きの時間を迎えてしまいましたが記念の総合写真を撮影し、100周年式典での再会を約して散会となりました。

久し振りのこともあり直接の歓談が尽きることは有りませんでしたが、里見多一氏(新22)に里見奨学金や早稲田応用化学会への思いも触れた締めのご挨拶を頂きました。あっという間にお開きの時間を迎えてしまいましたが記念の総合写真を撮影し、100周年式典での再会を約して散会となりました。

シニア会はシニア同士の懇親をあたためる場となっておりますが、応用化学会の発展をあたたかく見守り、影ながら支援するコミュニティとして存続できればと考えております。引き続き、よろしくご指導ご鞭撻のほどお願い申し上げます。

世話人:下井將惟(新13)、河野恭一(新14) 、河野善行(新25)

文責:世話役一同、写真:広報委員会 平中勇三郎(新14)

テスト カテゴリ:未分類 表示

もうすぐ応化会100周年④

100周年記念講演会・祝賀会に関する情報伝達とアンケートの御礼

来年の5月20日(土)に「応用化学会100周年記念講演会・祝賀会」を大隈小講堂、リーガロイヤル東京で開催するご案内を差し上げてから1か月がたちました。ご案内に際しては出席意向等のアンケートをお願いしました。現在、データをまとめているところですが、回答を頂いた多数の方が出席の意向をお示しくださいました。参加者の期待に応えられるように企画を詰め、準備をしていきたいと思います。ありがとうございました。

なお、祝賀会会場はリーガロイヤル最大のお部屋です。多くの会員の方の参加を期待しております。応化会HPの100周年ページもご覧ください。順次更新してまいります。

https://waseda-oukakai.gr.jp/newhome/100nenjigyo_announce_potal/

11月の案内発信にご協力頂きました各研究室の先生方、応化会評議員の皆様、若手の会、学生委員会の皆様に御礼もうしあげます。引き続きそれぞれの連絡網の活用をお願い致します。そして、なるべく多くの方が応化会に住所、そしてメールを登録頂きますと嬉しいです。

少し早いですが、今年1年お世話になりました。良い年をお迎えください。

2022年12月20日

早稲田応用化学会 100周年記念事業担当 下村 啓(1984年卒 新34回)