【イベント名】

2024年度第2回先輩博士からのメッセージ

【イベント詳細】

開催日時:2024年12月14日(土)

開催場所:西早稲田キャンパス63号館202室+63号館ロームスクエア

開催形式:対面開催

14:00~14:05;開会挨拶

14:05~15:05;パネルディスカッション

15:15~15:55;座談会(20分×2セット)

16:00~16:10;応化及び応化会関連の奨学金説明

16:30~17:55;懇親会(飲食あり)

17:55~18:00;閉会挨拶

本年度7月に実施した「2024年度第1回先輩博士からのメッセージ」に引き続き、対面開催となった。今回は学位取得後、企業やアカデミアにて活躍されている博士OBOGから博士後期課程学生までの幅広い年代層の方々にパネリストとして参加いただき、アカデミアと企業の違い、博士号取得後のキャリア、博士後期課程での生活などに関するパネルディスカッションを実施した。特に、博士取得後10年程度の博士OBOGにもパネリストを依頼し、博士号取得により得られた経験を語っていただいた。

また、座談会では、参加者を学部~修士学生、及び現役博士学生〜博士OBOGを交えた少人数のグループに分け、パネルディスカッションに関わる質疑応答や意見交換の場として各グループで交流を深めた。加えて、懇親会では様々な立場の学生・博士OBOG間の交流をさらに深め、自由に懇談いただいた。参加者は、学生・博士OBOG・応化会関係者合わせて60名程度の参加となり、盛会に終わった。

開会挨拶: 原 副会長:

応化会の役割として、OBOG間の親睦の深化と、学生や若手OBOGのキャリア形成の支援がある。今回は学生の皆さんのキャリア形成の支援を目的として企画した。先週のイベント(先輩からのメッセージ2024)では、そのキャリアパスの一つとして企業に就職したOBOGに発表頂いたが、今回は博士進学の実際を知ってもらうために博士OBOG及び現役博士学生を交えたパネルディスカッションとなっている。積極的な参加を通じて、今後のキャリア形成の参考にしてほしい。

パネルディスカッション:

今回、企業・アカデミアからの博士OBOG及び現役博士学生を含めた6名のパネリストの方々に自己紹介いただいた後、事前アンケートで挙がったテーマを中心にファシリテーター(米久田康智 応化会給付奨学金推薦委員会副委員長)から質問する形式でパネルディスカッションを行った。

パネリスト:

|

|

|

|

田中 学さん

西出研究室(高分子化学部門)博士修了

東京都立大学 都市環境学部 環境応用化学科 准教授

|

宮坂(柘植)悦子さん

平沢研究室(化学工学部門)博士修了

三菱ケミカル株式会社

|

|

|

|

|

渡辺 光亮さん

関根研究室(触媒化学部門)

博士後期課程2年

|

吉岡 育哲さん

桐村研究室(応用生物化学部門)博士修了

千葉大学 真菌医学研究センター 特任研究員

|

|

|

|

|

佐藤 陽日さん

細川研究室(有機合成化学部門)博士修了

三井化学株式会社

|

久保 真之さん

山口研究室(有機合成化学部門)

博士後期課程2年

|

アカデミアと企業の違い:

田中さん: (企業は経験していないが)アカデミアと企業を二分しがちな人が多いように思う。しかし、両者の違いは小さいのではないかと感じることが多い。教え子の一人は博士から化学系企業、その後ベンチャーキャピタル、そして金融機関へと転職した学生もいる。柔軟に進路の転換ができるという印象。

宮坂さん: (アカデミアは経験していないが)違いは主に2つあると考えている。

1) 企業はデータの秘匿性が高いため、企業に入らないと実際の現場を見ることができない

2) 企業では様々な役割を持つことになるため、専門以外の分野を広げていくことになる ということがアカデミアと違った企業での博士の働き方である。

渡辺さん: (修士2年のタイミングでは)もともと企業に就職しようとしていたが、卒業直前に成果を残すには時間が足りない、もっと自身の研究を突き詰めたい、と思い博士進学した。現在は自分が得たものがどのように生かされるのかを見るために企業に進もうと考えている。

博士取得後のキャリアについて:

佐藤さん: 企業に入った後は、専門に近いところから遠いところまで様々なことを経験し、現在は希望したテーマに関わる事業の立ち上げを行っている。希望した仕事にアサインしてもらえたのは博士号があったからこそ。即戦力としてみなされているためだと思う。新たな事業にアサインをもらえているのは、多くが博士卒の社員と思う。

吉岡さん: (出身研究室である)桐村研では、カビの遺伝子を組み替えて機能を付与する研究をしていた。現在の研究室にはカビの取り扱いに習熟していることに加え、持っているスキルの珍しさもあって採用された。現在も国内外問わず、多くの先生と知り合うことで、やること·できることがどんどん増えていっている。

久保さん: 海外留学先の研究室では博士号取得が前提であった。アメリカではアカデミアか企業かといった、二分化されたキャリアだけではなく、ベンチャーキャピタルへの就職も選択肢としてあり、進路は多様である。そのような経験から、博士後期課程で選択に時間を掛けられ、キャリアパスが広がることを、留学を通し実感した。

博士後期課程での生活:

田中さん: 自身の学生時代もかなりみっちりと研究をしていた。ただ、現在指導している博士学生の2/3はライフワークバランスを考えた研究生活を送っている。全員が朝から晩まで実験をしているわけではない。

宮坂さん: 朝早くから夕食まで後輩とともに実験·ディスカッションを行い、夕食後は中央図書館にて夜12時までデータ整理や論文執筆を行っていた。

久保さん: 研究へのモチベーションは3つある。まずは学部時代、修士時代には気づかなかったが、研究室で自由に実験できるということのありがたさを感じている。また、有機合成化学特有の予想外が起こる部分を面白く感じている。さらに、留学·学会などにおける他の研究者との交流を通して研究の学術的意義を感じるようになった。現在は研究内容で自分を知ってもらえるようになりたいと思い研究している。

渡辺さん: 朝10時から10~12時間ほどはラボにいる。これを週6日行っている。実験をしてから、結果を資料にまとめ今後の計画を立てる。他の博士学生及び講師と得られたデータについて毎日ディスカッションしている。このディスカッションのおかげで広い視野で客観的にデータを評価できていると感じている。

学費や生活費:

田中さん: 日本学術振興会特別研究員であり、自分ですべて賄えていた。今は奨学金が充実しており、取得率が高くなってきている印象。

久保さん: 現在W-SPRINGと里見奨学金を受給しており、一人暮らしをしつつ、不自由なく研究もできている。

渡辺さん: 現在一人暮らしをしているが、アルバイトなしでも不自由ない生活が送れている。

海外での活動について(留学や国際学会):

田中さん: 博士後期課程に進んだ最大のモチベーションは海外に行けるということ。留学はポスドクで1年半、研究休暇期間で半年渡米した。教え子の一人は3ヶ月間海外に留学した。海外からの訪問者と食事などの機会も多い。

佐藤さん: (海外での国際学会は経験ないが、)日本の国際学会では英語でのポスター発表を経験した。論文を英語で読む·書く機会はあっても、研究室以外で英語を話す機会は少ないため、こうした学会で英語を話す経験をできたのは貴重だと感じた。

吉岡さん: 研究柄、アフリカの研究機関との共同研究をしている。博士号を持っていると丁重に扱われる。実際に相手方の国の研究機関の上の役職の方とも話す機会をいただけるなど、海外で職に就きたいなら、特に博士号の取得は重要。

女性博士の活躍:

佐藤さん: 女性博士のキャリアは2パターンあると思う。まずは、研究一本でやっていく専門家として働くパターンである。もう一方は、ジェネラリスト·マネージャーとして働くパターンである。色々なライフイベント(妊娠、出産など)では、特に化学品を扱う業務には携わることはできないため、身体に配慮した別の仕事に従事して見識を広める期間とできる。

宮坂さん: 博士号を持っていると、早めに全体をマネジメントしていく職につくことができる。同期入社の女性博士の例でいうと、研究所でキャリアを研鑽する方が多い印象を受ける。

進路を考えている後輩学生へのエール:

田中さん: 好きなことができることは幸せなこと。好きなことができるなら是非やってほしい。社会に対して自身の能力がどのように貢献ができるかを考えて進路を決めるとよい。

宮坂さん: 社会人15年目の今、学生時代を振り返り、博士号は取得して良かったと思う。当時は博士後期課程に進むか悩んでいた。博士号を持つことで、キャリアに関する選択肢の幅は広がる。女性だと年齢的なことで子供の心配などあるかもしれないが、ライフイベントも数年だと誤差範囲かと思う。

渡辺さん: 博士後期課程では後悔なく楽しくやれている。自分のやりたいことをやっていく中で、楽ではないが成長を感じられる日々である。興味があれば博士は良い選択だと思う。

吉岡さん: 学生時代は周りに博士進学者がおらず、博士進学は荊の道だと先輩に言われたが、無事にやり遂げることができた。楽ではないが、頑張ってほしい。

佐藤さん: 博士進学に際し、進路が狭まるのではないかと感じるかもしれないが、実際には博士号は未来のキャリアパスを広げてくれるものだと思う。大変なところもあるが、博士後期課程に進学して、仲間が増えるということもある。

久保さん: 修士で就職していたらと振り返ってみると、座学の知識は身についたものの、実際の化合物を合成する力は十分に身についていなかったと感じた。専門性を身に着けるという観点では、博士後期課程では力をつけることができていると感じている。手厚い奨学金の支援があることもあり、成長のために博士後期課程を選択するという考え方もあると思う。

座談会

パネルディスカッションに引き続き、パネリスト6名に博士号取得後の卒業生、現役博士学生を加えて、学部生との座談会を実施した(20分×2回)。8グループに参加者を分け(1グループ5~6人程度)、より率直に質疑応答や意見交換が出来る環境を提供することで、様々な博士後期課程での経験を共有した。

話題としては、なぜ博士後期課程進学を決めたのか、卒業後のキャリアとその選択理由、研究室生活と博士論文のテーマ決定、外国人学生との付き合い方、海外留学、修士と博士の違い、博士後期課程在学時の金銭面、など、学部·修士学生の興味に沿った内容が多かった。

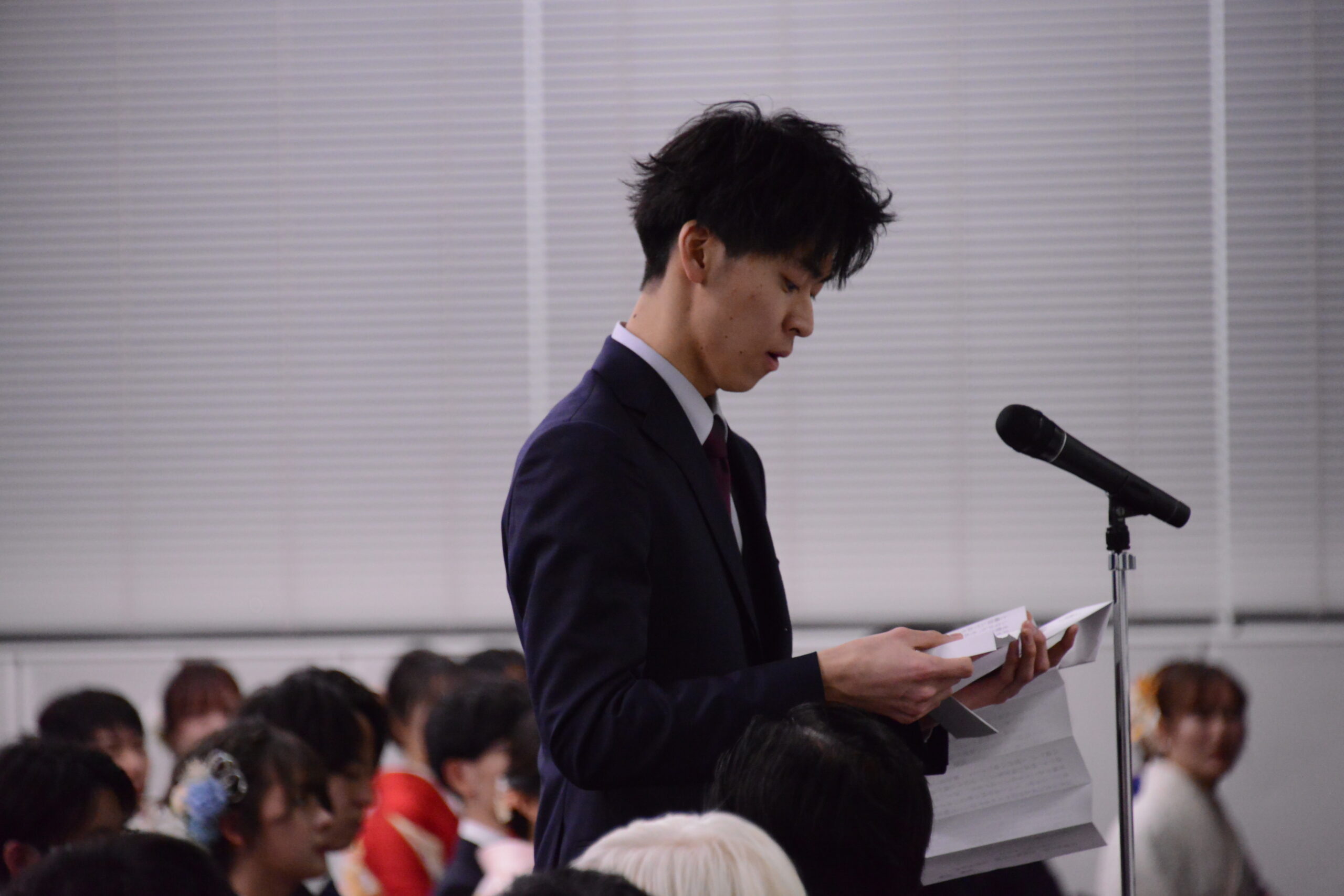

座談会の様子

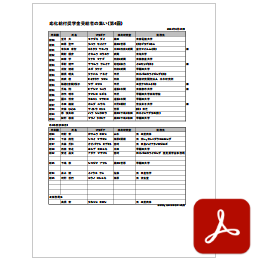

応用化学科及び応化会関連の奨学金説明:須賀 先生

最新の博士後期課程への進学率とその後の進路先の割合について紹介があった。博士後期課程修了者は、2010年以降2022年までの間で約120名である。博士後期課程修了後の進路は、企業が57%、国内大学が24%、その他(省庁·研究機関、海外大学等)が19%である。就職先の企業としては、化学、材料そして製薬分野への就職が多い。また、研究職以外のキャリアパスを選択する学生も増加傾向にある。博士後期課程学生の支援体制として、学外では日本学生支援機構(JASSO)、日本学術振興会 特別研究員、化学人材育成プログラム、学内では早稲田オープン·イノベーション·エコシステム挑戦的研究プログラム(W-SPRING)、大学院博士後期課程研究者養成奨学金といった給付型奨学金が充実している。

さらに応用化学科及び応化会独自の奨学制度は早稲田大学の中でも群を抜いて充実しており、全て給付型となっている。水野敏行奨学金、里見奨学金、中曽根荘三奨学金、森村豊明会奨励賞などの支援制度に加え、応化会給付奨学金がある。

最近では応化会100周年に関連して、応化会給付奨学金は「応用化学科卒業生による優秀な人材の発掘と育成の支援」のために、対象を学部生まで拡張し、博士後期課程進学を決心した学生だけではなく、やる気のある学生にも支援を行なっている。このように学科内外の支援が充実しているため、博士後期課程では金銭的な不安は少ないはずである。ぜひ博士進学を検討してみてほしい。

乾杯の挨拶(懇親会):濱 会長

若い世代の話を聞いて素晴らしいと感じた。自分は研究者人生を突っ走る予定だったが、事業部に異動し、いつの間にか社長になっていた。博士号を持っている社長は多いとも感じており、ビジネス上でのメリットも多く存在する。また、博士号取得が自分のキャリアを面白くするチャンスにもなると思う。今回のイベントを通して、自分の選択肢を広げて活躍できる場を作るきっかけにしてほしい。

閉会挨拶:下村 副会長

応用化学科の学生の皆さんにもっと博士号を取って頂きたい。日本の博士号取得数は諸外国に比べ少ない状況が続いている。まずは、早稲田応用化学科からこの数を増やしていきたい。応化会は博士進学に関するイベントや資金援助をはじめとして、皆さんのキャリアが明るくなるような支援を続けていくので、皆さんそれぞれが将来について主体的に考えていってほしい。

懇親会での集合写真

以上