「先生への突撃インタビュー」再開に向けて 2016年8月28日

「先生への突撃インタビュー」は2005年に企画がスタートして足かけ三年で、12名の先生にご協力いただき、広報委員会が担当して、ホームページへの掲載を続けていました。

その後、暫くの間インターバルができましたが、来年には応用化学科が100周年を迎える節目にもなりますので、改めて再開することにしました。

会員の皆様の日頃の活動に少しでもお役に立つ情報を教室の先生方のご協力を得て提供し、大学と企業間の情報交流のキッカケが生まれ緊密な連携が芽生えることを期待するとともに、「最前線で今何が研究されているのか?」を知りたいと考えているOBの方々や、「専門分野の設定や将来進路に対するヒント」を望んでいる学生の期待にも沿えるように取材を進めたいと思っております。 (広報委員会)

「先生への突撃インタビュー」の再開のトップバッター(第13回)として松方正彦教授にご登場願うことにしました。

松方先生は、皆さまご存知のように応用化学科卒業、応用化学専攻で博士課程を修了後、成蹊大学、大阪大学での学究を経られ、1997年に早稲田大学理工学部助教授として戻られ、2001年から教授として、そして現在は学科主任教授をお務めになっておられます。

先生が研究に本格的に取り組み始めたキッカケはなんですか?

~~~エネルギー・環境に関わる化学と工学への強い思い~~~

学生時代が石油ショックの後だったので、エネルギーや資源・環境に注目しており、研究室配属の選択で燃料化学部門であった森田・菊地研究室へ入ったことが最初のきっかけです。4年の時はメタノールからオレフィンを選択的に作る触媒がテーマでしたが、この時にゼオライトの合成から始めたという意味で、ゼオライトとの最初の出会となりました。修士課程でテーマが粘土間化合物を酸触媒として利用するテーマに変わりましたが、なかなか結果が伴わない七転八倒の時を過ごしましたが、冬頃になってやっと成果になる結果が得られました。この結果を翌年の日本化学会で発表することになり、実験研究の面白さと、やれる確信に近い前向きな気持ちが出てきたと思っています。博士課程で森田先生の最後の博士課程の学生として重質油のガス化触媒の反応機構を研究し、博士課程修了後は研究の次のステップとして成蹊大学の化学工学を専門とされた小島先生の下で助手として約3年、大阪大学の上山先生の下ではミクロ多孔体を分離膜に応用するテーマ(ゼオライトの合成から、薄膜化そして分離膜へ)で約5年過ごし、1997年に早稲田に戻りました。このように多くのテーマや多くの先生の考え方、見方を広く学べたことは大きかったと思っています。結果としては、自分の研究の主流がミクロ多孔体、ゼオライトへ収束してきた流れがあったように感じます。

研究内容

エネルギー・資源・環境問題を研究の動機として、触媒化学・膜分離工学・エネルギー化学に係わるサイエンスおよびエンジニアリングを研究対象としています。 特に、ゼオライトを中心としたミクロ孔をもつ物質を材料として、その合成法や触媒・分離膜としての利用法の開発に力点をおいて研究を進めています。

これからの研究の展望は?

~~~革新の余地が大きい分離工学で膜によるブレークスルーを~~~

現在は分離と触媒が半々の研究室となっていますが、ミクロ多孔体は非常に面白い特殊な場を提供してくれる材料で、発見が多々あります。その特性を利用して、新しい反応、触媒を見出すことが一つの方向です。それに加え、反応生成物の分離にかかるエネルギーは膨大です。このエネルギーを削減するための分離機能、分離工学でのブレークスルーに膜でチャレンジしたいと思っています。やるべきことは山のようにあると思っていますし、革新の余地が大きいというか、未開分野が多いという捉え方をしています。今まで培ってきた見方や知見を活用し、俯瞰的な見方を加えて挑戦をしていきたいと思っています。

大学と企業の連携では、どういうことをお考えですか?

~~~情報のパイプ役として貢献を~~~

産業側、企業側の立場によっても変わると思いますが、メーカー、ユーザーの間を繋ぐ役目が大学にあるという側面を感じています。情報の面、人脈の面を含めて、ヴィジョンの共有が出来る先とはシーズ・ニーズのマッチングに向けた情報のパイプ役として、また、要素技術の組み合わせのヒントの提供など、大いに活用して欲しいですし、今迄やってきた自負もありますので、今後とも上手い連携を続けて、業界の技術のベースづくりや拡大に貢献していきたいと思っています。

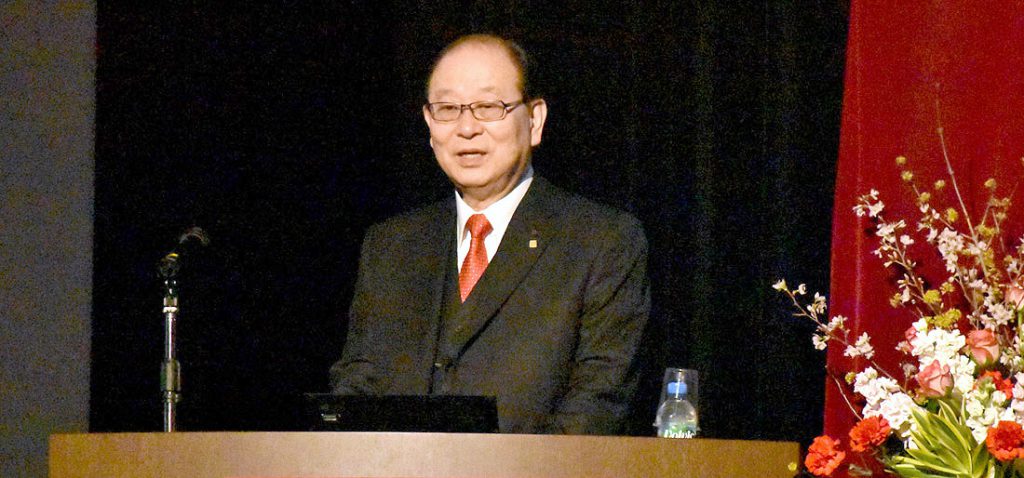

応用化学科が来年100周年という節目を迎えますが?

~~~伝統とプライドをもって、「役に立つ化学、役立てる化学」の継続を~~~

応用化学科という学科名称を変えることなく100年周年を迎えることができ、この間9000名超の卒業生を輩出していきました。化学はもの作りの基盤ですが、有能、優秀な人材が脈々と続いている伝統とプライドを胸に、応用化学科が標榜する「役に立つ化学、役立てる化学」の理念のもと、研究教育や人材の輩出を継続すると同時に、今後に向けて果たすべき役割を今一度思いを新たにするべきでしょう。

応用化学会の活動への期待

~~~大学に寄り添うアクティブなOB組織として今後にも期待~~~

早稲田大学の同窓会の中でも、アクティブに応用化学科に寄り添う活動や現役学生へのサポートをしている特別な存在と位置づけられると思います。応用化学科と応用化学会の良い関係をお互いに努力を重ねて、継続をさせていきたいと願っています。

21世紀を担う皆さんへ、メッセージをお願いします。

~~~過去の延長線上には未来は無く、新しく創るという気概と挑戦を~~~

20世紀後半の延長線上には将来の姿は描けないでしょう。地球環境などから余儀なくされる新しい産業や産業構造は、その時代をリードする若い世代が、自ら作っていかなければならないと思います。大局観や俯瞰的見方を磨きながら、大きなチャンスと捉え、新しく社会を創っていくという気概を持って挑戦をして欲しいですし、活躍して欲しいと思います。

8月5日インタビュー(聞き手&文責:広報委員会 井上 健・新19回)

(松方先生の研究や経歴について、より詳細に知りたい方は、以下のページやリンクも併せてご覧ください。)

-

- 経歴及び専門的インタビュー記事(Nanotech Japan Bulletin Vol.7, No.6) → こちら

- 応用化学科 研究者向けウェブサイト内の松方先生の紹介

http://www.waseda-applchem.jp/jp/lab/lab013.html?m=la - 松方研究室 ホームページ

http://www.matsukata-lab.jp/

過去の突撃インタビュー