「先生への突撃インタビュー」の再開の4番バッター(第16回)として下嶋敦教授にご登場願うことにしました。

今回も学生にインタビュアーとして参加をしてもらい、応化会の本来の姿である先生・学生・OBの3者による合作を目指しました。下嶋先生にも快く賛同していただきましたことを、この場をお借りしてお礼申し上げます。

下嶋先生は、1995年 早稲田大学理工学部応用化学科卒、1997年 同大学院理工学研究科修士課程修了、1997-1999年 昭和電工(株)、2002年 早稲田大学大学院理工学研究科博士後期課程修了・博士(工学)、2002-2005年 日本学術振興会特別研究員(PD)、この間(2004〜2005年) カリフォルニア大学サンタバーバラ校訪問研究員、2005年 科学技術振興機構CREST研究員、2006年 東京大学大学院工学系研究科化学システム工学専攻助手、2007年同助教、2008年同准教授、2013年4月より早稲田大学理工学術院准教授、2017年4月より同大学教授となられています。また、2006年度に日本セラミックス協会進歩賞を、2017年度には早稲田大学リサーチアワードを受賞されています。

・先生が研究に本格的に取り組み始めたキッカケはなんですか?

~社会人になりたてで、学術誌に2報の論文が掲載されたことも大きかったですね~

子供の頃からファインセラミックスや炭素繊維などのいわゆる「新素材」に関心があり、またその一方で昆虫や魚などの生き物が好きでバイオにも興味を持っていましたので、早稲田の応用化学科に入りました。学部時代はあまり勉強熱心な学生とは言えませんでしたが、研究室に配属されて黒田先生、菅原先生のご指導のもと卒論研究に着手すると、材料合成の楽しさに目覚めました。最初にいただいたテーマが分子の自己組織化に基づくユニークなもので、何か新しい材料が生まれそうだとワクワクしながら実験していたのを覚えています。修士課程修了後は化学メーカーに入社し、2年ほど電子材料の研究開発に携わりましたが、この間に大学時代の研究成果が2報の論文として学術誌に掲載されたことで、大学で基礎研究を続けたいという想いが強まり、意を決して大学に戻りました。博士後期課程からポスドク時代を含めた数年間は、主に分子設計に基づくシリカ(SiO2)系ナノ構造体の合成研究に没頭する日々を過ごし、多くの失敗を積み重ねながらも、その過程でさまざまな経験と知識を蓄積し、現在の研究につながる基盤を築きました。応用化学科の教員に着任する前の東京大学在職中(2006〜2013年)には、より工学的な研究の視点を養うと同時に、企業との共同研究で産学連携の貴重な経験を多く積むことができました。

・技術的内容で先生がポイントと考えておられる点はなんですか?

~無機合成を高度化するために幅広い知見を活用していくこと~

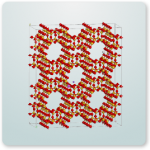

無機材料の合成というと焼成などの高温プロセスによるものがイメージされますが、温和な液相プロセスをベースとすることで、有機物とのハイブリッド材料の合成や、有機合成のようなstep-by-stepの精密合成、さらに分子や粒子の自己組織化を利用した高次構造体の構築などが可能となります。ガラスのようなありふれた材料であっても、分子スケールからマクロスケールで精密かつ階層的に構造制御することで、これまで報告されていないような新たな機能発現が期待できます。そのためにはさまざまな手法を取り入れた高度な合成技術が必要となります。また実用化に向けては、資源豊富な原料を用いて、いかに効率的かつ低環境負荷のプロセスで有用な材料を創出するかが、これからの時代は重要と考えています。

・先生の研究理念を教えてください。

~学術的新規性とオリジナリティがベースに~

研究テーマ設定の際は、具体的な応用の出口を見据えつつ、何よりも学術的な新規性やオリジナリティ、さらに波及効果を重視しています。研究の目的は明確である必要がありますが、一見マニアックな合成研究でも、その価値や意義を信じて何年かかっても粘り強く遂行することが、革新的な技術開発につながると考えています。合成研究はいまだトライアンドエラーに依存する部分が大きく、思うような結果が得られないことも多いですが、どんなささいな現象でも見逃さず、そこから新たな展開に結びつけるよう常に心掛けています。

・関連質問として企業の研究と大学の研究の違いは?

企業の研究テーマは一般的にはニーズ先行型で、その評価は比較的短期的なスパンで行われることが多いと思いますが、大学の研究は新たなシーズを創出し育てることも重要な使命であり、また、自由な発想に基づいて自分が納得できるまで長く粘り強く継続できる面白さがあります。個々人でどちらに向くかは違いがあると思いますが、自分としては短い期間ながらも企業の研究を経験できたことがその後の学術研究にも大きなプラスになったと感じています。

・これからの研究の展望を聞かせてください。

~新しい機能創出につながるシーズプッシュ的な合成研究を目指したい~

現在、黒田先生、和田先生と連携して研究活動を行っております。研究室としては環境・エネルギー・医療などさまざまな分野への応用を目指し、多孔体をはじめとするナノ材料の合成に特に力を入れています。世界でもこの四半世紀の間に、自己組織化プロセスや、各種鋳型を用いた無機ナノ材料の合成化学は大きく進歩しましたが、まだまだ未踏の課題が多く残されており、今後大きな発展の余地があります。たとえば、触媒や分離など広範な応用のあるゼオライトのような結晶性シリカ多孔体を自在に設計できる新しい合成ルートの開拓に長年取り組んできましたが、最近になって大きな進歩が見られています。また、新たな機能材料の創出にも積極的に取り組んでいます。ガラスのようなSi-O-Si骨格をベースとした動的機能材料はそのひとつであり、現在のところ、光照射によって可逆的に変形する材料や、pHや温度変化によって表面の親水性/疎水性を変化させる材料、また、ひび割れなどの損傷を自発的に修復する材料などを主なターゲットとして研究を進めています。いずれも材料設計の鍵となるのは、精密な構造制御となりますが、そのためには合成化学をさらに深化させて行く必要があります。

・応用化学会の活動への期待を聞かせてください。

~学生にとって情報の宝庫~

応用化学会では、様々なイベント・講演会の企画や積極的な情報発信を行っていただいており、学生・教員ともども大変お世話になっております。特に就職活動に関しては、多方面で活躍されているOB・OGの皆様に学生が気軽に相談し、貴重な情報やアドバイスをいただける環境はとても有意義と思います。是非これからも活発な活動を継続していただけたら有り難く存じます。

・100周年を迎えた応用化学科についてコメントを聞かせてください。

~歴史の重みの上に発展を~

100周年を機にこれまで応用化学科が歩んできた歴史を振り返り、諸先輩方が積み上げてきた伝統の重みをあらためて感じております。それらをしっかりと継承しつつ、応用化学科が国内外でさらにプレゼンスを高め発展していけるよう教育、研究に力を注ぎたいと思います。

・21世紀を担う皆さんへのメッセージをお願いします。

~個を活かす活躍を期待~

持続可能な社会の構築に向けて、応用化学が貢献できる分野は多いと思います。一方、国際的な競争は激しさを増しており、研究開発で世界をリードするためには分野横断的な考え方や独創的なアプローチが必要です。応用化学科の学生の皆さんにはぜひ深い専門性と広い視野を身につけたうえで、自らの個性や創造力を活かして世界で活躍できる人材に成長していただきたいと思います。

参考資料:

応用化学科・教員・研究紹介

https://www.waseda-applchem.jp/ja/professors/shimojima-atsushi/

研究室紹介

http://www.waseda.jp/sem-kuroda_lab/

インタビュアー&文責: 村瀬菜々子(学生広報班チーフ)、井上 健(新19回)

過去の突撃インタビュー