【開催日時】

2022年8月20日(土) 13:00~16:00

(Zoomによるリモート開催)

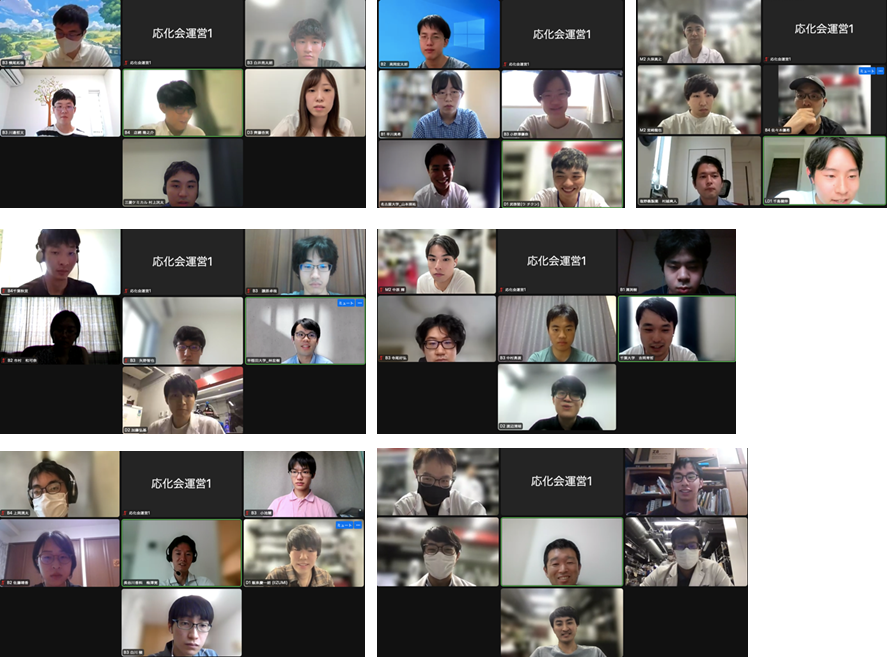

第3回では講演会の代わりに博士後期課程学生と学位取得後の社会人(合計6名)を交えたパネルディスカッションを実施し、より多くの博士人材の話を一度に聞けるように工夫した。また、従来の座談会に加え、初の試みとなる個別相談会も開催した。

開会の挨拶

下村 啓 副会長

下村 副会長

皆様、こんにちは。

早稲田応用化学会で100周年事業担当をしております新制34回の下村でございます。

本日は多くの方々にお集まりいただき、誠にありがとうございます。

学生の皆様は様々なキャリアを考えていると思います。選択肢は多岐にわたりますが、その中でも博士課程の道筋を示し当該進学者を支援したいという想いで本企画を開催いたしました。来年2023年の応用化学会100周年に向けて様々な取り組みをしておりますが、博士人材の育成・支援も活動の一環となります。博士課程に進学するということ、ぜひこの機会に知っていただければと思います。

本企画の開催にあたり、交流委員会の皆様、先生方、学生の皆様、そして多くのOB/OGの方々にご協力いたただきましたこと、この場をお借りしてお礼申し上げます。私も本日はとても楽しみにしております。それでは皆様、よろしくお願いいたします。

パネルディスカッション

今回パネルディスカッションに参加していただいた6名のパネリストの方々に自己紹介をしていただいた後、事前アンケートで希望が多かったテーマを中心にファシリテーター(梅澤 宏明 基盤委員長)から質問する形式でパネルディスカッションを行った。

梅澤 基盤委員長

<<博士進学の魅力・進学した理由>>

渡辺さん:修士課程の際に自由に研究ができた。自分で仮説を立て実験して論文としてまとめて世の中に発信していく。そのサイクルにやりがいを感じて修士課程だけでは足りないと思い博士進学を決意した。

齊藤さん:実験が面白かったということに加え、まだまだ自分に知識・技術が足りないことを修士時代に痛感した。能力を高めるために進学を決めた。

千島さん:五年一貫性博士課程が魅力的だった。自分の専門性を高めながら、他分野の勉強ができる。経済的な支援が充実しているという点も一貫性博士課程を決めた理由。

山本さん:研究面白いということが一番の決め手だった。失敗の連続だが、自分の仮説を立証した際にカタルシスを感じられる。これを仕事にしたいと思った。また研究室で博士課程に進学した先輩が多かったから、心強かった。

林さん:研究が面白いということがベースにはあるが、自分の中の軸を作りたかった。誇れるものを1つもちたいと思い進学を決意した。

梅澤さん:修士課程の際に進学するか迷った。一度企業に行ってからでも戻ってくるチャンスがあると思った。社会人ドクターのプログラムを採用している企業を選んだ。

<<研究テーマについて:どのようにテーマを決めたか>>

齊藤さん:修士時代のテーマの派生ではあるが、メカニズムも含めて未解明な部分を明らかにしたく現在の研究を自ら考えた。

渡辺さん:修士時代にポリマーと無機材料を混合する研究をしていた。面白いポリマーを見つけて様々な骨格にも拡張できないかと考えてテーマを創出した。

山本さん:自分でデザインしながら研究テーマを決められた。早稲田ならではの魅力だと思う。

<<研究スケジュール>>

千島さん:基本的に日中は研究室で研究しているが、スケジュールは自分で決められて自由度が高い。現在はコロナ禍でフレックス制になっている。

林さん:5~6時間で実施可能な実験を考え、ルーチン化していた。データ整理や論文で忙しい時期もあったが規則正しく生活できていたと思う。

<<社会人ドクターについて>>

梅澤さん:派遣という形だったため会社の業務はなく研究に集中できた。また、お給料をもらいながら研究させてもらった。

<<海外での活動について>>

山本さん:フランスに短期留学させてもらった。博士課程では海外に行きやすいと思う。

林さん:コロナ禍前はアメリカや韓国等に学会で行く機会があった。学会では、様々な国の交流ができ良い経験となった。

千島さん:一貫性博士課程では海外に半年~1年ほど滞在できる。

<<キャリアについて>>

山本さん:企業と比較してアカデミアの方が自分のやりたいことをできると考えた。ポジションにも恵まれた。

林さん:バイオセンサはビジネスとしては黎明期。自分のやりたい研究はアカデミアの方が適していると考えた。

齊藤さん:モノづくりにつながる研究をしたく企業を選んだ。それをモチベーションに頑張れると思った。

<<先輩からのメッセージ>>

山本さん:研究をしてみて、楽しいなと持ったら、ぜひ博士課程に進学してみてください。

梅澤さん:社会人になってからも博士課程進学のチャンスはある。まずは研究を楽しんでください、きっと自分の財産になる。

林さん:悩んだとしても自分が選んだ道が正解だと思うので、しっかり悩んで、研究楽しんで。博士課程に進学したいと思ったらぜひ。

齊藤さん:博士課程の進学を1つの選択肢として考えてもらえたらと思う。

渡辺さん:何か1つ熱中できることをみつけて、それが研究だったらぜひ進学を考えてみてください。

千島さん;色々な人との交流を通して自分の中の引き出しを増やしてください。色々と考えた上で、選択をしてみてください。

座談会

パネルディスカッション後パネリスト6名に加えて、博士号取得後の卒業生と博士後期課程在学生を交えて、ブレークアウトルーム7室に参加者を分け、30分間の座談会を実施した。各部屋を少人数にすることで、参加学生が博士人材になるべく質問がしやすいように配慮した。

座談会参加者は以下の通り(敬称略)

千島 健伸 関根研究室

渡辺 清瑚 小柳津・須賀研究室

齊藤 杏実 山口研究室

山本 瑛祐 黒田・下嶋・和田研究室出身

梅澤 覚 木野研究室出身

林 宏樹 門間研究室出身

大島 一真 関根研究室出身

村越 爽人 細川研究室出身

吉岡 育哲 桐村研究室出身

村上 洸太 関根研究室出身

加藤 弘基 山口研究室

飯泉 慶一朗 山口研究室

ウ チクン 山口研究室

博士後期課程学生への支援体制

基盤委員会 斉藤 ひとみ委員

斉藤 基盤委員

応用化学会のサポートは、学生への経済的支援に加えて、博士後期課程進学後のネットワーク強化も目的としている。2010年以降2021年まで博士後期課程修了者は約100名に達し、進学者の内訳は内部進学が85%、他大学からの編入が6%、社会人が9%であり、ほとんどが修士課程からそのまま博士後期課程へ進学している。学位取得後の進路としては過半数が企業に就職している。早稲田応用化学会では、早期から博士人材との交流機会を増やし、博士後期課程に関する真の情報を共有することで、様々なキャリアパスを示す体制を構築している。

博士後期課程の支援体制として、奨学金制度について須賀先生よりご紹介いただいた。学内外の奨学金制度は貸与型、給付型があり、学科内の奨学金制度は全て給付型で、応用化学会の奨学金制度は大変充実している。また学内には早稲田オープンイノベーションエコシステム挑戦的研究プログラム(W-SPRING)もあり、各支援制度の選考時期・選考フローについても説明があった。各人の状況に応じてこれらの奨学金制度を有効活用し、研究に集中できる環境を是非整えて頂きたい。世界的にも博士人材の需要は高くなっており、日本でも博士人材への需要は増加傾向にある。また、応用化学会給付奨学金は昨年より給付対象を学部学生にも広げ、早期から優秀な人材を発掘し、博士後期課程に進学する学生を支援している。興味がある学生は積極的に応募してほしい。

閉会挨拶

橋本 正明 副会長

橋本 副会長

まずこの企画を整えて実行まで、ご尽力ご協力いただいた方々に御礼申し上げます。

この企画は、今後の日本の国際競争力を維持強化するためにも大変意義ある取り組みと思います。

私の学生時代はまだ高度成長のもとで、品質を維持しながらいかに大量に効率的にものを生産するかが競争力の基盤でした。企業の生産現場をまずよく知り、その中で日々の改善を積み重ねて競争力強化を進めました。そのためには早く社会に出て現場をよく知ることが大事とされていました。皆さんのご両親の世代もまだそういう現場重視の考え方が強かったかもしれません。

しかし、国際社会ではそうした競争力を継続的に強化維持する管理システムの構築と普及が進むようになりました。品質、効率、安全などの管理システムはISO等においても標準化され、多くの企業が採用するようになりました。

その結果、国際競争力の基盤は、だんだんと変わっていきました。一定の技術レベルで中での効率性・経済性・安全性の優劣を競うのではなく、いかに次の上の技術レベルにジャンプアップ出来るかの勝負になりました。そのためには既存の技術を俯瞰的に眺め、さらに上のステージに向かう視野が必要になります。技術研究においても自分の限定された領域だけではなく、その領域を含む大きな分野の総説(Review Article)をイメージできる視野も必要です。博士課程に進むということは、自分の研究を進めるとともに、そうした視野を獲得するということでもあります。

早稲田大学の応用化学会では、来年の100周年を契機に応化会給付奨学金の充実が進められており、意欲のある学部生にまで門戸を広げた支援体制を構築しています。今日の先輩たちの話を充分参考にされて、博士課程の進学を重要な選択肢の一つとして考えてほしいと思います。

個別相談会

今回新たな試みとして個別相談会を実施した。バーチャルコミュニケーションツール(Spatial Chat)の小部屋機能を利用して、質問したい博士人材と1対1で話す機会を設けることで、他の人がいる場面では相談しにくい質問も気軽に行えるように配慮した。

博士人材交流会

パネルディスカッションと座談会にご参加いただいた博士人材の皆様にご参加いただき、博士後期課程学生と博士号取得後のOB/OGの方々とのコミュニケーションの場として交流会を開催した。バーチャルコミュニケーションツール(Spatial Chat)を用いて自由に懇談していただくことで、学位取得までの疑問や卒後キャリア、業種ごとの勤務体制の違いなど、リアルの交流会に近い環境で交流を深めることができた。