「未分類」カテゴリーアーカイブ

企業ガイダンス更新

下記の企業ガイダンスを更新しました。(HP上で更新した日付順に掲載しています)

- 2018-11-21

- JFEエンジニアリング株式会社(更新掲載)

- 2018-11-21

- 日鉄ケミカル&マテリアル株式会社(新規掲載)

- 2018-11-21

- シチズン時計株式会社(更新掲載)

- 2018-11-16

- JSR株式会社(更新掲載)

- 2018-11-16

- 株式会社コーセー(更新掲載)

- 2018-11-16

- DIC株式会社(更新掲載)

- 2018-11-12

- 旭化成株式会社(更新掲載)

- 2018-11-12

- デンカ株式会社(更新掲載)

- 2018-10-27

- 新日鐵住金株式会社(更新掲載)

- 2018-10-27

- ライオン株式会社(更新掲載)

- 2018-10-27

- エリーパワー株式会社(更新掲載)

*************************************

ガイダンスの利用に際しては、次の留意事項を読んでから閲覧してください

-

- ★ このガイダンスには 企業から提供された情報がそのまま載せてあります。

- ★ このガイダンスは就職を斡旋するものではありません。

- ★ 就職の為の情報として利用するに際しては学生諸君自身の判断で利用する事。

- ★ このガイダンスは「学生会員」、「教室会員」および「事務局関係者」のみに開示されます。

- 閲覧には認証が必要です。

2018年4月1日より2018年度パスワードに変わりました。

2018年度のパスワードを入手していない方は応化会事務局までお問い合わせください。

2018年度のパスワードを入手していない方は応化会事務局までお問い合わせください。

企業ガイダンス更新

下記の企業ガイダンスを更新しました。(HP上で更新した日付順に掲載しています)

- 2018-11-16

- JSR株式会社(更新掲載)

- 2018-11-16

- 株式会社コーセー(更新掲載)

- 2018-11-16

- DIC株式会社(更新掲載)

- 2018-11-12

- 旭化成株式会社(更新掲載)

- 2018-11-12

- デンカ株式会社(更新掲載)

- 2018-10-27

- 新日鐵住金株式会社(更新掲載)

- 2018-10-27

- ライオン株式会社(更新掲載)

- 2018-10-27

- エリーパワー株式会社(更新掲載)

*************************************

ガイダンスの利用に際しては、次の留意事項を読んでから閲覧してください

-

- ★ このガイダンスには 企業から提供された情報がそのまま載せてあります。

- ★ このガイダンスは就職を斡旋するものではありません。

- ★ 就職の為の情報として利用するに際しては学生諸君自身の判断で利用する事。

- ★ このガイダンスは「学生会員」、「教室会員」および「事務局関係者」のみに開示されます。

- 閲覧には認証が必要です。

2018年4月1日より2018年度パスワードに変わりました。

2018年度のパスワードを入手していない方は応化会事務局までお問い合わせください。

2018年度のパスワードを入手していない方は応化会事務局までお問い合わせください。

2018年新21回同期会Gallery

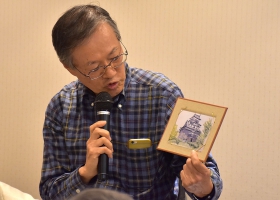

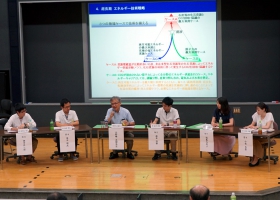

第6回早稲田応用化学会シニア会ギャラリー

企業ガイダンス更新

下記の企業ガイダンスを更新しました。(HP上で更新した日付順に掲載しています)

- 2018-11-12

- 旭化成株式会社(更新掲載)

- 2018-11-12

- デンカ株式会社(更新掲載)

- 2018-10-27

- 新日鐵住金株式会社(更新掲載)

- 2018-10-27

- ライオン株式会社(更新掲載)

- 2018-10-27

- エリーパワー株式会社(更新掲載)

*************************************

ガイダンスの利用に際しては、次の留意事項を読んでから閲覧してください

-

- ★ このガイダンスには 企業から提供された情報がそのまま載せてあります。

- ★ このガイダンスは就職を斡旋するものではありません。

- ★ 就職の為の情報として利用するに際しては学生諸君自身の判断で利用する事。

- ★ このガイダンスは「学生会員」、「教室会員」および「事務局関係者」のみに開示されます。

- 閲覧には認証が必要です。

2018年4月1日より2018年度パスワードに変わりました。

2018年度のパスワードを入手していない方は応化会事務局までお問い合わせください。

2018年度のパスワードを入手していない方は応化会事務局までお問い合わせください。

<!–

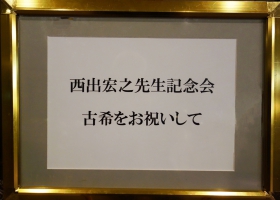

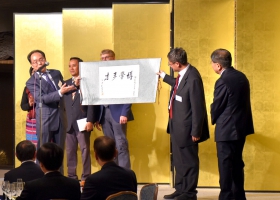

西出宏之先生お祝いの会 Gallery

(写真:広報委員会 相馬威宣 他)

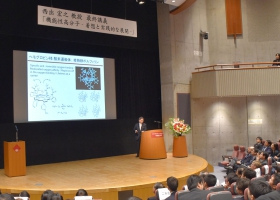

西出宏之教授最終講義 Gallery

(写真:広報委員会 相馬威宣 他)