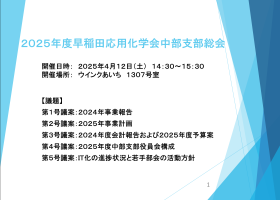

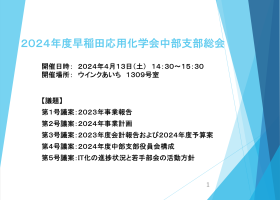

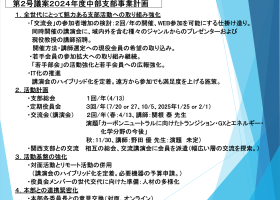

開催日時:2024年4月13日(土) 15:30~17:00

開催場所;“ウインクあいち”1309号室

出席者; 30名(オンラインでの出席者11名を含む)

講師; 関根 泰 教授

演題; 「カーボンニュートラルに向けたトランジション・GXとエネルギー・化学分野の今後」

要旨;

●初めに、司会の渡部幹事より関根先生のご略歴が紹介されました。続けて、関根先生より最近の研究例を含めて、関根研究室の概況についてご説明がありました。具体的には、研究の「場・環境」を作って応援し、化学反応の司令塔である「触媒」を利用して、『啼かぬなら啼かせてみよう』の世界を実現されています。より具体的には、「非在来型触媒の理論と実験で環境・エネルギーの未来を拓く」をテーマに、これまでにない触媒プロセスで地球の環境とエネルギーを切り拓く研究を進めておられます。

●カーボンニュートラル(CN)をどう考えるか:

現状を整理すると、地球を宇宙から見たら物質としては「閉鎖系」です。地球には限度・限界があります。これをPlanetary Boundary[自然環境の許容範囲(限界値)内に納まるか、逸脱するか]と呼びます。何が限界か? というと、生物多様性・窒素循環・気候変動はすでに限度を超えていると言われています。その他には、海洋酸性化、オゾン層破壊、リン循環、淡水利用、土地利用、エアロゾル(未評価)、化学汚染(未評価)があります。ただし、「限界」の定量的評価の根拠は、あまり明確ではありません。

この概念はVersion upされてきており、2023年の最新情報がScience 誌に掲載されています。

2021/8/9 IPCC 第6次報告のメッセージによると、CO2排出量の1トンずつが、一歩ずつ地球温暖化につながります。大気中のCO2, CH4, N2O濃度は、1980年代までと最近の動きで異なります。

気温はどうでしょうか? NASAのデータによると、1980年から高温な頻度が明らかに増えています。このまま温暖化が進むと、地球はどうなるでしょうか? 2050年には平均温度が、1.5-2.0℃は上昇すると考えられます。

ここで、地球上の緯度が異なると太陽の入射角度が全く異なります。斜めに入れば光は弱くなり、起こることは全く違います。紫外線が弱いと、どうなるでしょうか? 殺菌ができにくくなるので、温度が高ければ良いというわけではありません。すなわち、日照が弱いと病害虫の世界となり、何も育たない となると、食物の争いが起こる、食が脅かされることが予想されます。

ドイツはコロナを機に「Greenディール」を開始しましたが、ウクライナの影響によりガス価格が高騰し今は大変な状況です。このような事象は、世界中で起こっていくでしょう。

「International Collaboration Network 2020」という研究報告がありますが、世界各国の協業・連携において『日本の存在感が薄い』という結果です。では、どうしましょう・・外を見る、出ていく、技術を売っていく等が考えられていますが、実際は日本にコネクションが乏しく、実は孤立しています。

一方、争っているように思われる米国と中国は台湾利権に関する協議を続けています。何故でしょうか?答えは国内外で大競争時代となっている半導体技術であり、機械よりMan Power、技術の塊、すなわち化学の力が裏に付いています。

●グリーントランスフォーメーション(GX)とエネルギー:

統計ベースで物事を考えると答えが見えてくることがあります。毎年11月に発行される「エネルギー統計」を私自身で図表化・解析しています。日本は毎年、膨大な量の化石資源を輸入し、エネルギーと物質として利用しています。物質自体は熱になっていないので、エネルギーは残っています。燃焼することによりエネルギーが得られますが、一番問題なのは家庭です。40℃という「熱」が欲しいのに、給湯器と室外機でエネルギーを捨てているという効率の悪さを認識すべきです。国の動きとしては、経産省の産業構造審議会グリーンイノベーションプロジェクト部会でも検討されています。

EUの動きは「グリーンか、そうでないかという『タクソノミー(二元論)』」の論理ですが、日本は「緩やかに遷移するという『トランジション』の必要性』を謳っています。石炭をまずガスにすることで二酸化炭素排出を大幅に減らし、そして段階的にカーボンニュートラルガスにすることで二酸化炭素排出がゼロになります。他にはコークスをブラックペレット(バイオの炭)にすることなどもトランジションになります。

一旦まとめますと、冒頭にも申し上げた「物質閉鎖系」の地球においては、カーボンニュートラル実現のため、地球温暖化による気候変動や異常気象の加速を抑えることを目的とする取り組みとして、GXとエネルギーの関係を理解して行動する必要があります。

●GXを実現する未来のエネルギーと触媒反応:

これまでは、化石資源が1次エネルギーとして使われてきましたが、地球の遺産である資源に手を付けてはSustainabilityではありません。これからは、再エネ(≒再エネ電力)が1次エネルギーとなるべきで、電化・電池が適用できれば最適です。

コストの課題という観点では、短時間や半日ならば、電池や水素、燃料電池、水素エンジンで平滑化するのが良いでしょう。次にコストが安いのはアンモニアで、燃えるのが遅いので石炭代替になり得ます。長時間の備蓄は有機ハイドライド一択で、重い物体を動かすには、NEO石油化学などの「合成炭化水素燃料」と考えられます。

GXを実現するためには、地球の遺産である化石資源から得られる燃料群のエネルギーを何で置き換えるべきでしょうか? CO2を再資源化するための回収方法には、物理的手法、化学的手法、固体表面利用等がありますが、発想の転換が必要です。例えば空気で燃やすのは止めて、純酸素利用です。

・酸素燃焼は高濃度CO2を容易に得る、一つの切り札

・酸素分離は深冷分離[大型]やPSA[中型]で可能。酸素透過膜は実用例なし

・コンビナートにおいては、酸素は余っており、10円/Kg程度で入手可能

・分離された窒素は搬送や封入で用途が多い

・セクター間でカップリングが肝要となるか? ・・アンモニア合成→肥料でも使える

ここで、金属の酸化還元を利用した新しい概念である「化学ループ燃焼」が期待されています。

・2つの燃焼器の中を金属粒子が行ったり来たりさせることで、酸素を輸送し燃料を燃やす

・純酸素を作るコストが不要

・排気ガスはCO2と水のみ

・酸素輸送キャリアとしてOSC[Oxygen Storage Capacity]材が用いられる(格子酸素の酸化還元)

・\1,500/t-CO2 という試算も出ているが実用はまだ

また、閉じた物質系である地球において、未来の化学とエネルギーは、

・太陽エネルギー由来の電力・熱・光を駆動源とし、

・バイオマスや水、CO2、バイオメタン、廃棄物を原料とし、

・欲しいときに欲しいだけ駆動できるオンデマンド・分散型の

・電化できない7つの産業に向けたプロセス

が期待されます。

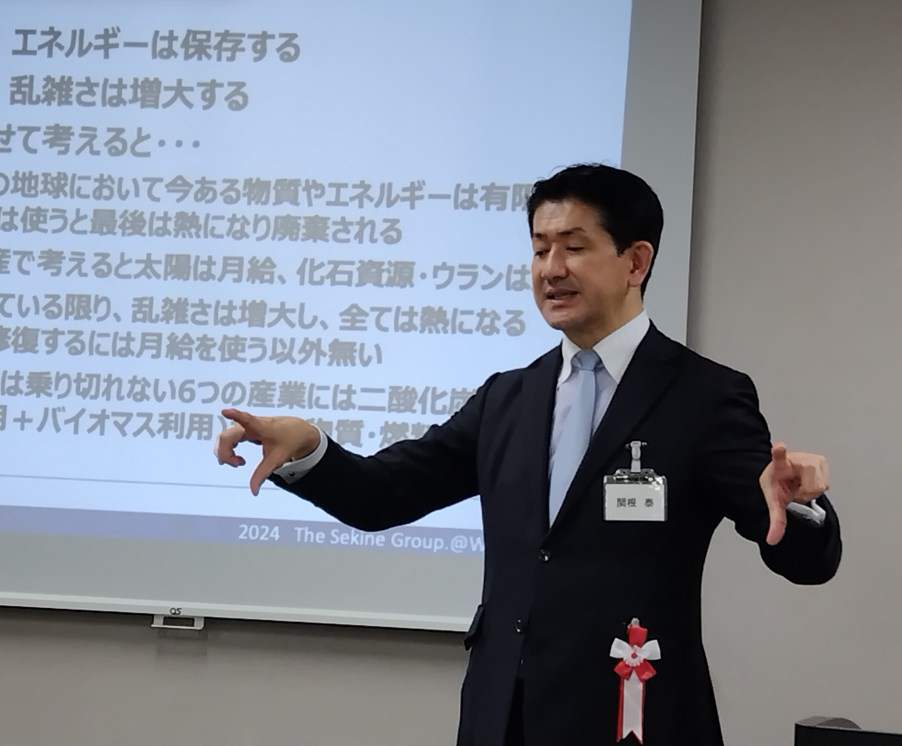

熱力学の第1法則で「エネルギーは保存」され、第2法則で「乱雑さは増大」します。これらを併せて考えると、閉鎖系の地球において今ある物質やエネルギーは有限で、化石資源は使うと最後は熱になり廃棄されます。月給と遺産で考えると太陽は月給、化石資源・ウランは遺産です。ヒトが生きている限り乱雑さは増大し、全ては熱になるので、外力で修復するには月給を使う以外にありません。

電化だけでは乗り切れない6つの産業には「CO2の回収利用+バイオマス利用」からの物質・燃料合成が解決策となります。ここに、非在来型触媒の活用が必要となるわけです。

●質疑応答:

Q:日本は人口が減少しています。エネルギーとの関りはどのように考えるべきでしょうか?

A:CO2排出量は2013年から比べると年間で3億トンは減っており、エネルギー消費は減っています。世の中の活動・人間の行動を30年前と比較すると、全て「スマホ」に集約されており、スマート化されたことでエネルギー効率は向上しています。

Q:大都市圏に比べると、地方は革新されにくいのでは? どうやって解決していくべきですか?

A:地域循環共生圏における地域での農業や林業、廃棄物などとエネルギー物質生産の連携、が地方では重要です。一方で大都市では国外の大規模再生可能エネルギーの輸入が必要でしょう。

Q:日本だけゴミ分別しているのは何故でしょうか?

A:環境問題への捉え方が異なると思います。日本は分別に対する意識が高いですが、自治体によって考え方が異なります。処理費をどこが負担するか、行政が処理プロセスを持つか持たないか、また焼却炉のSpecが異なるので、具体的な方法は様々です。一方で、海外は考えていないこと自体が問題です。環境に対する危機感を持っていないというか、まだまだ意識が低いのが実状でしょう。

Q:液体炭化水素燃料(E-Fuel)について、蓄電池と戦えるのでしょうか?

A:車載体積6LのLiB[重さ16Kg]に貯められるエネルギーと、体積300㏄のE-Fuelが持つエネルギーが等しくなるので可能性は大ですが、何で貯めるのが良いかということでは、現状のコストと安全性のバランスでしょう。1日の使用を考えるなら電池ですが、空を飛ぶとなると課題があります。

まだまだ質問が続きましたが、懇親会の場でお願いすることとなりました。

なお、今回の交流講演会には、関西支部から前回に引き続き和田支部長と三品幹事、また新たに澤村幹事が出席されました。

また、中部支部としては初めて「会場とNet配信のハイブリッド形式」で開催しました。

参考資料(ご略歴等): The SEKINE Group@Waseda Univ.

(文責 浜名)

●記念写真等

ご講演中の関根教授

ご講演後に、出席者と記念撮影

懇親会で、新婚の山本理事と

以上