2024年6月8日に縦割り交流会が開催されました。学生がOB, OGと気軽に交流できる場において世代を超えた様々な人の意見を聞き、見分を広げることを目的としています。今年度は対面のみでの開催となりましたが,学生が27名、OB・OGが16名と多くの方々にご参加いただきました。

詳しくは、学生委員会HPをご覧ください→こちら

2024年6月8日に縦割り交流会が開催されました。学生がOB, OGと気軽に交流できる場において世代を超えた様々な人の意見を聞き、見分を広げることを目的としています。今年度は対面のみでの開催となりましたが,学生が27名、OB・OGが16名と多くの方々にご参加いただきました。

詳しくは、学生委員会HPをご覧ください→こちら

5月12日、応化委員5月の企画として新宿で脱出ゲームの企画を行い、B1:13名、B2:5名、B3:5名、計23名に参加していただきました。 続きはこちら

2024年度第1回応化女子会が5月8日に開催されました。新学期から1ヶ月がたち、新しい応化の生活にも慣れてきた人も多いようです。リラックスした雰囲気で始まりました。 続きはこちら

4月20日、応化委員新入生歓迎企画として上野でポイントハンティングを行いました。B1:42名、M1:3名、B4:2名、B3:6名、B2:6名の計59名に参加していただきました。 続きはこちら

4月6日(土)14:30より、新入生の交流促進・不安解消を目的とした新入生歓迎会を開催いたしました。今年は56号館のカフェテリアにて対面で実施しましたが、100人を超える新入生にご参加いただき、盛り上がった様子が数々見受けられました。 続きはこちら

応用化学科および応用科学専攻研究科の2023年度学位記・褒賞授与式は、2024年3月26日(火)16時30分より、西早稲田キャンパス63号館202教室にて、式次第に従い、花田 信子専任講師の司会で執り行なわれました。新型コロナウイルス感染症の取り扱いが5類への移行後、学位記として初の開催になりました。当式は大雨の中ではありましたが、コロナ下にて大学への入学となった学部卒業生、貴重な学生時代の多くを費やした修士課程修了生にとっては、正に晴れ晴れしい式となりました。教職員、主賓及び、保護者の方々にも会場にてご参加をいただきました。

続き、学部卒業生、修士修了生へ学位記が授与されました。今年も研究室ごとの代表者が前に出て授与されました。

引き続き、応用化学科褒賞の授与式が行われました。下嶋 敦教授から以下のような本賞設立の経緯、主旨等の説明があり、本賞および副賞が長島さんに授与されました。

応用化学科褒賞は、優れた業績をあげた学生を表彰して更に人間的な成長を促すことを主旨として設定した褒賞で、学業成績と人物の総合的評価で毎年学部卒業生一名に授与されます。この褒賞は、OBの皆さんと教員および教員OBの寄付によって成り立っているもので、皆さんの気持ちを込めて対象の方に授与するものです。副賞は先進理工学部応用化学科とお名前を刻んだバカラの置き時計です。おめでとうございます。

褒賞授与:受賞者 長島さん

褒賞の授与の後、受賞者の長島さんより受賞の挨拶がありました。

2023gakuikijuyo_reward_Ack_fr_nagashima

応用化学科主任 下嶋 敦教授から祝辞がありました。

祝辞:下嶋 敦 教授

ついで、早稲田応用化学会 濱逸夫会長から祝辞がありました。

祝辞:早稲田応用化学会 濱逸夫会長

在校生を代表して、学部3年生 北村さんが、卒業生に感謝の気持ちを伝える送辞を述べました。

送辞:在校生代表 北村さん

2023gakuikijuyo_souji

これに答えて、学部卒業生を代表して庄子さんが答辞を述べました。

学部卒業生 答辞: 庄子さん

2023gakuikijuyo_touji_FK

引き続き、修了生を代表して菊地さんから答辞がありました。

大学院修了生 答辞: 菊地さん

2023gakuikijuyo_touji2b応用化学科褒賞授与式及び受賞挨拶を終え、この3月にご定年を迎えられた平沢 泉教授が退職のご挨拶を述べられました。「周りの方々に常に挨拶や感謝の言葉を欠かさず、コミュニケーションを大事にしていただきたい」と、卒業生の皆さんへ平沢先生のお人柄がにじみ出る贈る言葉を残されました。

その後、卒業生の庄子さんより花束が贈呈されました。

応用化学科褒賞授与式及び受賞挨拶を終え、木野 邦器教授の発声による恒例の乾杯へと式が進みました。なお、乾杯の缶ビールは応化会から皆さんに進呈されました。

乾杯の言葉: 木野 邦器 教授

校歌斉唱 指揮:伊野田さん

卒業生を代表して、伊野田さんの指揮によって校歌を斉唱しました。声出しが可能となった2回目の学位記授与式でありこれまで校歌を歌う数少ない機会であったものの、全員がそれぞれの想いを乗せて「都の西北」を斉唱することができました。

閉会の辞を経て、授与式はお開きとなり、その後は卒業・修了生は各研究室、また仲間同士の記念撮影にてひとときを過ごしていました。

※学生の氏名は苗字のみの記載とさせていただきました。

(文責:広報委員会)

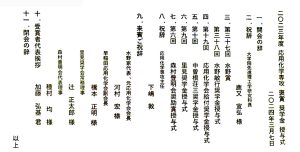

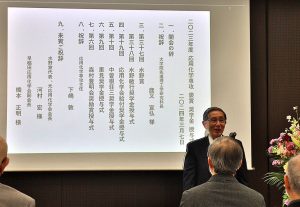

2023年度の応用化学専攻褒賞・奨学金授与式が2024年3月7日木曜日に、西早稲田キャンパス63号館2F04室にて開催されました。

山口潤一郎先生の開会の辞・司会で開会し、鹿又宣弘大学院先進理工学研究科長のご祝辞があり、引き続いて水野賞、水野敏行奨学金、応用化学会給付奨学金、中曽根荘三奨学金、里見奨学金、森村豊明会奨励賞の6つの褒賞・奨学金授与式が行われた。 各褒賞・奨学金の受賞者は、賞状を鹿又先生より直接手渡され、自分たちへかけられた期待と、その使命を強く感じて受領した。

応用化学会給付奨学金については、博士進学者へのサポートを強化するために早期に学部生からの支援を行うことが2022年度定期総会で承認されたが、今回の受給者6名のうち学部奨学生4名が含まれている。

お祝辞 鹿又宣弘大学院先進理工学研究科長

各賞の授与

引き続いて、応用化学専攻主任の下嶋敦先生よりご祝辞を戴いた。

応用化学選考主任下嶋 敦先生のご祝辞

来賓の方からのご祝辞として、水野家代表(元応用化学会会長)の河村宏様より、ご父君の水野敏行様の熱い志によるご遺言により始められたこの奨学金についての説明とともに奨学生に対する期待とお祝いのお言葉があった。引き続いて応用化学会の橋本正明副会長、里見奨学会常務理事の辻正太郎様、森村豊明会代表理事種村均様よりご祝辞を戴いた。

水野家代表(元応用化学会会長)河村宏様のご祝辞

橋本応化会副会長・奨学生選考委員長より祝辞

里見奨学会常務理事の辻正太郎様よりご祝辞

森村豊明会代表理事種村均様のお祝辞

受賞者の代表として水野賞受賞者の加藤弘基君より御礼と今後の決意を述べる挨拶があり、授与式は閉会となった。

水野賞受賞者の加藤弘基君の謝辞

閉会後には、応用化学科逢坂教授のもとで研究を進められた高井まどか先生(現在 東京大学大学院工学系研究科教授)により「表面界面を駆使したバイオデバイス開発」と題する記念講演会があった。大学時代の経験をご紹介され、バイオインターフェースの設計・制御による高機能医療デバイスの研究・開発にいたる各ステップのお話は学生諸君はじめ出席者にとって大変刺激的であり、興味深い内容だった。

高井まどか教授によるご講演

12月11日、12日に一泊二日で縦割り交流合宿が行われました。

学生委員会HPに、その記事が掲載されました。

詳しくは、学生委員会HPをご覧ください→こちら

11月4日および5日の土日に渡って理工展が開催され、応化会学生委員会は展示や演示実験、屋台の出店を行う 応化展 として出展しました。

その記事が学生委員会HPに記事がアップされましたのでご報告いたします。 続きはこちら