1.服装:長袖、長ズボン(スラックスやパンツスーツ)の着用(Gパン、スカート不可)など歩きやすい服装。

靴:滑りにくい靴着用(ヒール、サンダル、パンプスは不可)

2.研究施設・工場内でのカメラ・ビデオ撮影禁止、携帯電話の使用禁止。

(見学時は、貴重品・筆記用具以外は、原則、バスに置いていく)

3.見学時は、研究施設設備、プラントエリア・計器室内の機器、計器類等には手を触れないこと。

4.場内は見学先指定の保護具着用。見学時は社員の指示に従い、列を乱さず移動。

4.見学先 (川崎・綾瀬地区)

AM 株式会社レゾナック 川崎事業所(川崎区扇町)(担当・関谷委員)

・住所 〒210-0867 神奈川県川崎市川崎区扇町5-1 電話: 044-322-6813

・事業内容: 無機工業薬品、産業ガス製品、AN・有機工業製品、VC製品、グリシン、クロルプレンゴム、塩素化ポリエチレン製品、半導体様エッチング・クリーニングガス製品、ショウデックス製品、VGCF、及びプラスチック廃棄物のケミカルリサイクルによるアンモニアの製造(KPRプラント)、他、(太字が見学対象プラント)

PM 東ソー株式会社 東京研究センター (綾瀬)(担当・辻浦委員)

・住所 〒252-1123 神奈川県綾瀬市早川2473-1 電話: 0467-77-2211

・事業内容:

① ライフサイエンス(LS)研究所

新たな検査技術や医薬精製用分離技術など健康・医療分野の新材料・技術の創出

② アドバンストマテリアル(AM)研究所

有機・無機融合技術、MI技術をベースとした電子材料及びエネルギー関連の先端材料の研究開発

③ バイオサイエンス(BS)事業部開発部門

計測・診断事業の製品開発及び顧客サポート

(太字が見学対象施設)

5.見学スケジュール

09:30株式会社レゾナック 川崎事業所(川崎区扇町)到着

09:40〜10:00見学オリエンテーション(スケジュール/会社説明/工程説明)

10:00〜11:15事業所見学

数班に分かれて、KPRプラント(前工程・破砕設備、後工程・ガス化設備)見学

KPRプラント・ガス化設備前で集合写真撮影。

KPRプラント・ガス化設備前で集合写真撮影

11:15〜11:45早稲田応化OB・OGのご挨拶と業務説明、質疑応答

川本 健様 (2010年入社)

西出研究室(高分子化学研究室)

高分子研究所 機能分子化学研究部 クロスファンクショナルグループ川崎チーム

戸田 亜水香様 (2012年入社)

黒田研究室(無機合成化学研究室)

高分子研究所 機能共創化学研究部分 離精製機材グループ

11:45〜12:20昼食(教室形式で着席、弁当による食事)

12:30バスに乗車、東ソー・東京研究所(綾瀬)へ向け出発

14:20~16:20オリエンテーション(企業及び東研紹介、見学スケジュール、注意事項等)

・4班に班分け:1A,1B,2A,2B 4班に分かれて見学と座談会を実施(各班10~11人)

引率教員、同伴交流委員4名も4班に分かれて同行

・全員で記念撮影

東研事務所で集合写真撮影

<座談会に参加いただけた応化OB>

佐々木 勇輔様 (2018年入社)

西出・小柳津・須賀研究室(高分子化学研究室)

バイオサイエンス事業部 第二開発部 臨床液クロG

菅井 啓介様 (2020年入社)

小柳津・須賀研究室(高分子化学研究室)

アドバンストマテリアル研究所 機能複合材G

・見学先 AM研 無機電子材料G

LS研 バイオプロセスG

BS事業部 CSセンター

BS事業部 クロマト分離ゲルの製造工程

16:30東研事務所で集合写真撮影後バスに乗車・出発

6.見学後の学生アンケート結果(自由記述)を含む見学後記

6-1株式会社レゾナック 川崎事業所(川崎区扇町)

結果は総じて好評で、学生は廃プラのケミカルリサイクルの意義を理解出来、その現場を直接確認出来たことに満足していました。廃プラスチックのケミカルリサイクルの仕組み、前工程で原料廃棄プラスチックを金属の分離以外は基本的に混載の状態で破砕/溶融成形して、後工程の還元ガス化工程で水素回収してアンモニアの原料とし、同時に回収される炭酸ガスはコカコーラの原料として消費されるとの説明に、いたく感激した感想を述べており、ケミカルリサイクルの実態が分かり、今後環境対策について興味を持って学べる自信が出来たとのコメントが多くありました。

また、川本先輩、戸田先輩と忌憚なく話し合え、有意義な話を聞けたことに満足していた様子でした。今後の勉学を進める上で大変参考になったことと思います。質疑応答の時間がもう少し欲しかったとのコメントがかなりありましたたが、これはスケジュールの都合で仕方なかったと思います。このほか、昼食の弁当が好評で美味しかったとのコメントが多く、好評でした。

今回の見学を調整頂いた総務G鈴木様、KPRの安部様、OGの戸田様、OBの川本様はじめ、関係された皆様に感謝申しあげます。

6-2 東ソー株式会社 東京研究センター (綾瀬)

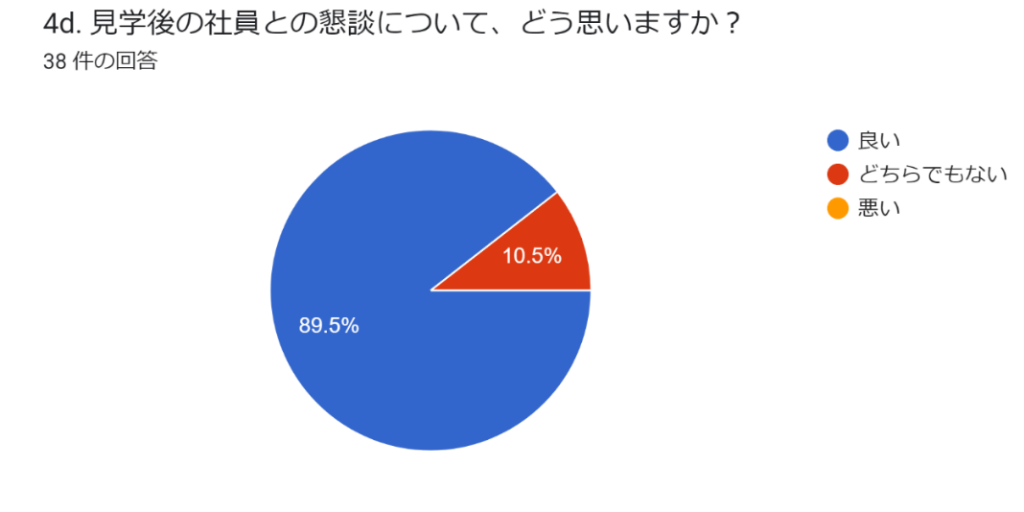

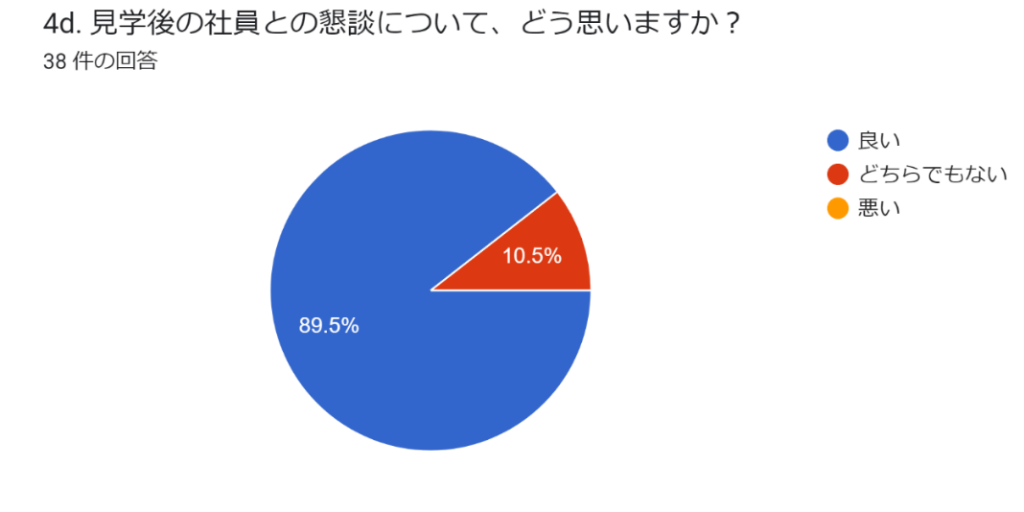

B1、B2学生なので、分析化学実験等で使用している器具や種々の検査機と同様な装置が並んでおり、実際に企業で使用されている実態が見えて、親近感と今後の勉学のモチベーションが上がったとの感想や、4班に分かれて見学・懇談出来たので、返って見やすく・分かりやすく、質疑応答もしやすかったとの感想、また、OBとの懇談時間も比較的長く取れたので、公私にわたる質問が出来、丁寧に答えて貰ったので良かったとの感想が多く、好評でした。

さらに、バイオケミストリーの発酵法で創られる酵素や蛋白質等のジャーファーメンターで創られる現場、精製工程で使われるクロマトゲル分離装置の現場を見て、授業では未習のバイオ製品の開発状況が見学でき、今後のバイオケミカル勉学のモチベーションが上がったとの回答もありました。このほか、成分分析技術で多用されている液体クロマトグラフィーゲル・装置開発・使用実態の現場を見学出来、この装置が実際の種々製品評価分析に重要な位置を占めていることが理解できたという感想も多く寄せられました。

見学の際、各現場で親身に懇切ご丁寧にご説明頂いた関係者の皆様に感謝申しあげます。

また、本見学でご対応・ご協力頂いた原様、桐谷様、佐々木様、菅井様に感謝申しあげます。

短い時間の中で充実した見学会、懇談会を行っていただき、本当に有り難うございました。

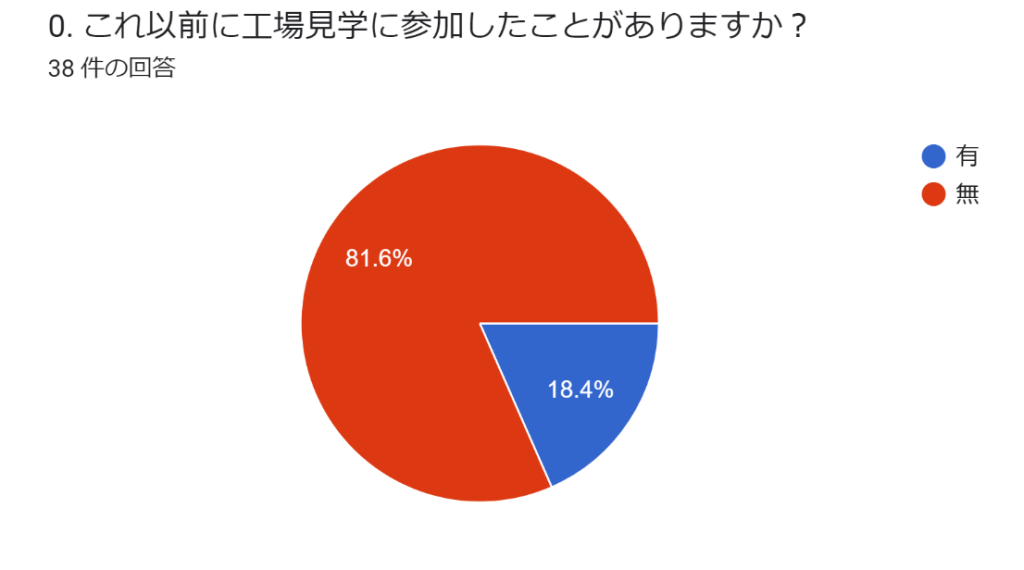

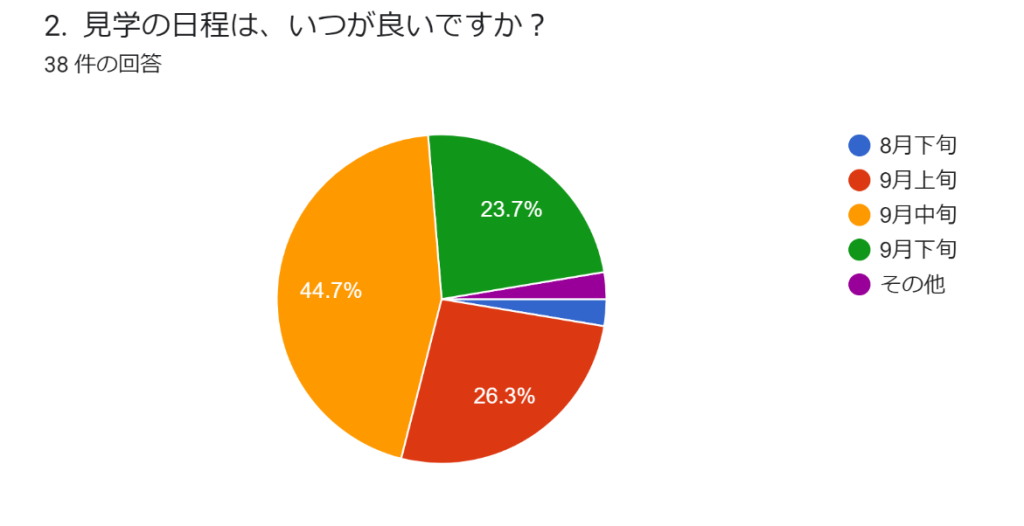

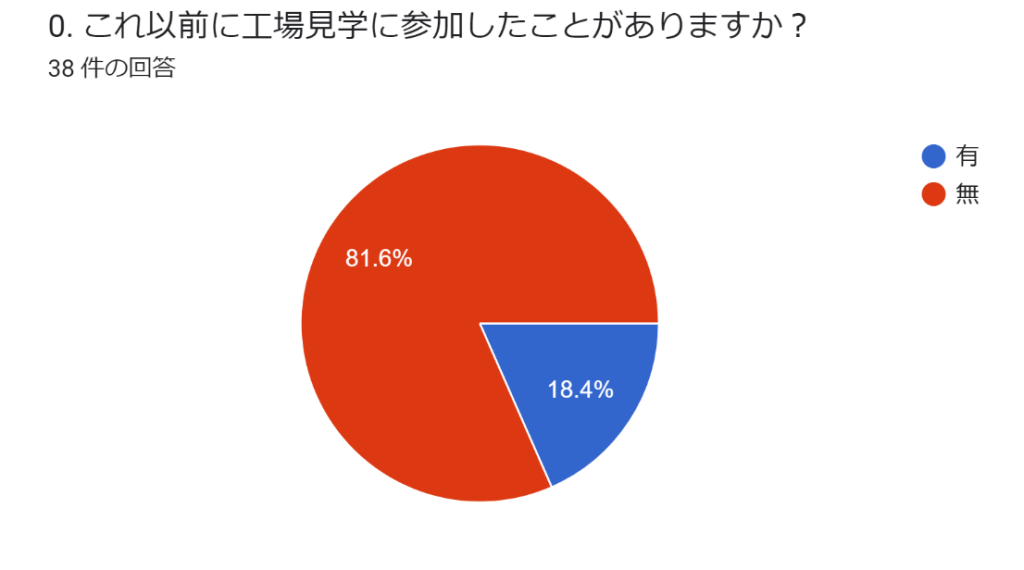

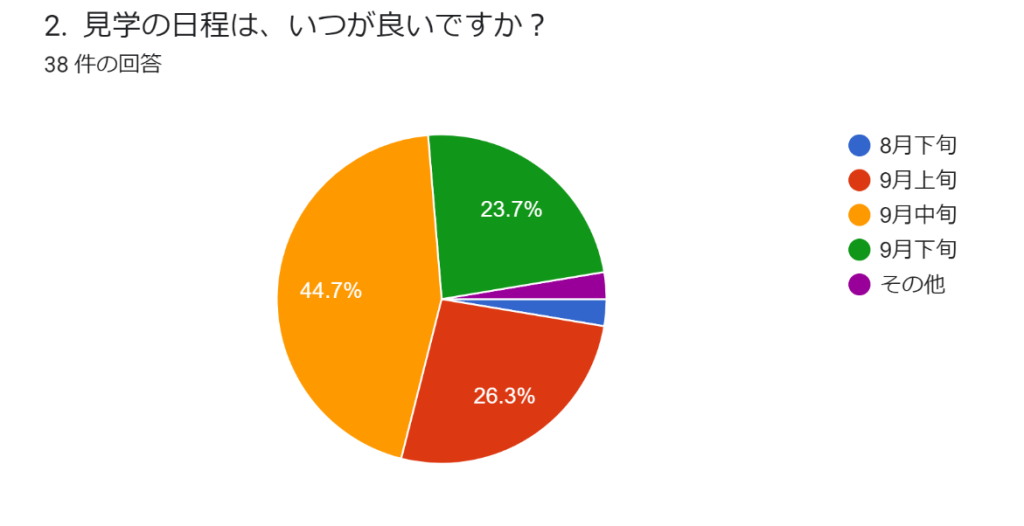

7. 見学後の学生アンケート結果 (円グラフ) より抜粋

以上

文責 応用化学会交流委員 関谷 紘一