2021年度早桜会総会議事録

日時:2021年4月10日(土)14:30~15:00

会場:オンライン(ZOOM)にて実施

出席者:20名

関西支部:

津田實(新7回), 島雄(新7回),井上征四郎(新12回),前田泰昭(新14回),市橋宏(新17回),田中航次(新17回),井上昭夫(新17回),岡野泰則(新33回),斎藤幸一(新33回),和田昭英(新34回),脇田克也(新36回),高田隆裕(新37回),中野哲也(新37回),髙島圭介(新48回),數田昭典(新51回),澤村健一(新53回),陳鴻(新59回),三品建吾(新59回),古田武史(新61回),桜井沙織(新64回) 議長:

議案の前半(3)まで田中2020年度支部長、後半(4)以降斎藤2021年度支部長

議案

(1)2019,2020年度事業活動実績報告

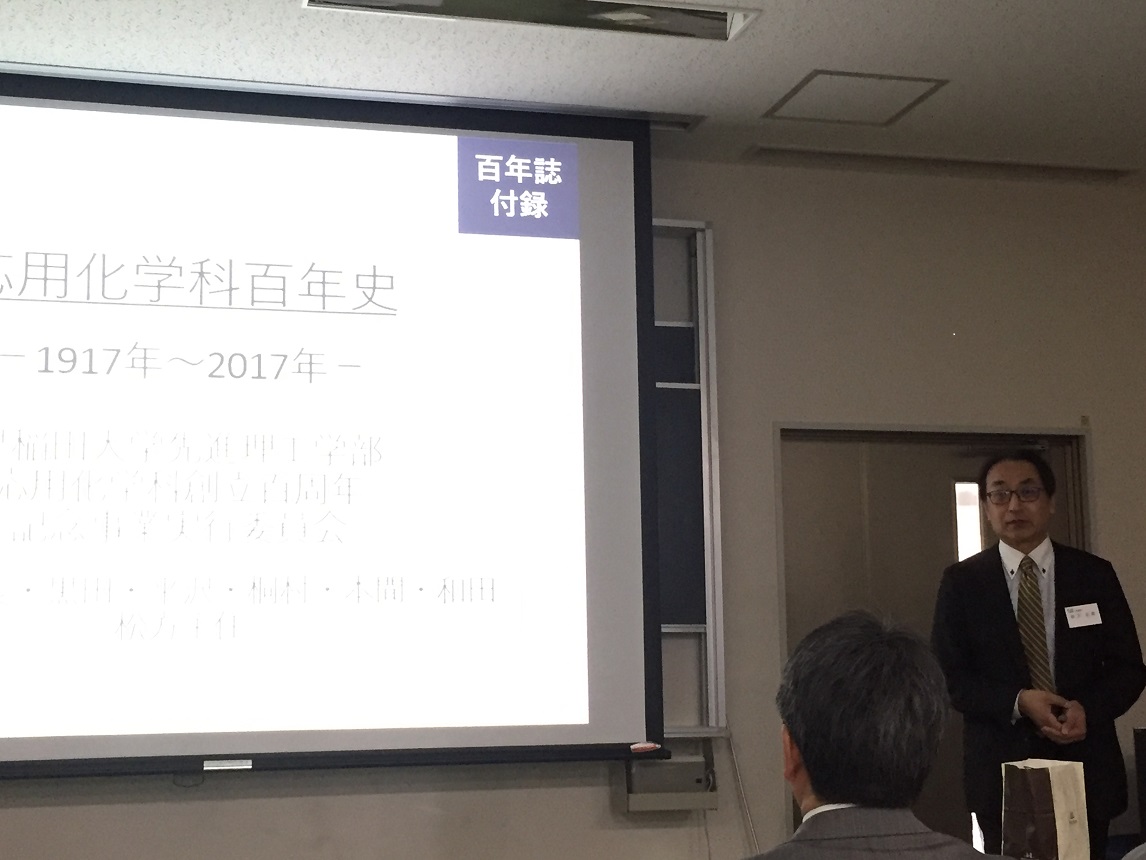

[2019年総会及び特別講演会]:

2019年3月16日実施(神戸大学六甲)

講師:早稲田大学応用化学科 松方正彦教授、和田宏明教授

演題:早稲田応用化学科100年史

[2020年度総会]:

2020年9月26日実施(第1回役員会にて代替しZOOMにて実施) [2019年度講演会]:

2019年9月28日実施(中央電気倶楽部)

講師:JXTGエネルギー 原敬氏(新36回)

演題:石油精製技術の歴史と今後の展望

[2020年度講演会]:未実施

[2019年度懇話会3回] (中央電気倶楽部)

2019年6月1日

講師:高田隆裕氏(新37回 村田製作所)

演題:(株)村田製作所の電子部品とそれを支える材料技術

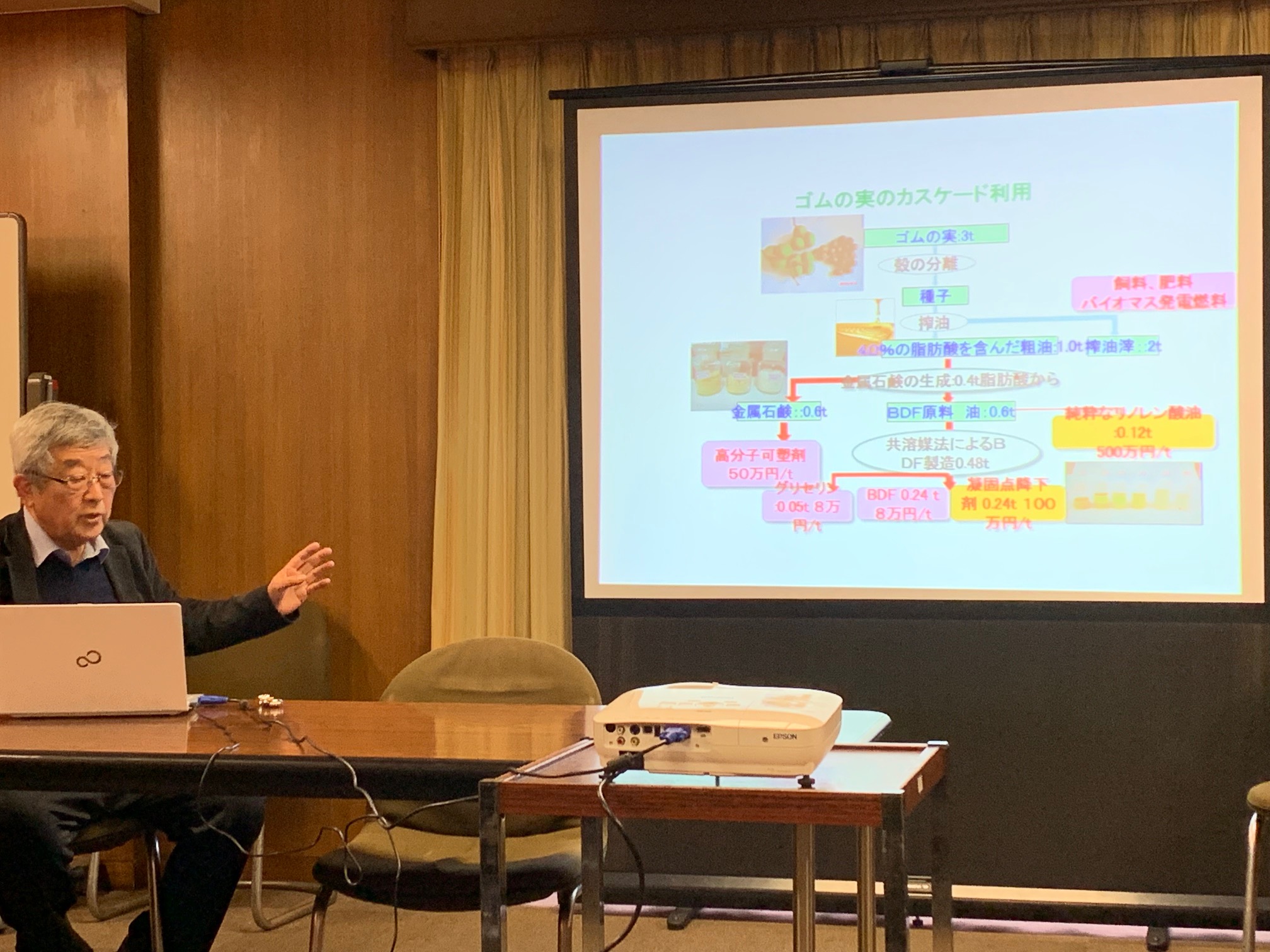

2019年12月7日

講師:前田泰昭氏(新14回 大阪府立大学)

演題:原料をカスケード利用して軽油より安価なBDF (バイオディーゼル燃料)とバイオマス化成品を製造するプロセスの開発

2020年2月15日

講師:市橋宏氏(新17回 元住友化学)

演題:小学校理科教育の現状と課題

[2020年度懇話会2回] (ZOOM)

2020年10月31日

講師:岡野泰則氏(新33回 大阪大学)

演題:当世学生気質

2021年2月6日

講師:野田優氏(早稲田大学)

演題:持続可能なモノづくりとヒトづくり -化学工学者の試み-

→2019年第1回以外は役員会も同時実施

[中部支部との交流] :

2019年3月26日 支部幹部意見交換会実施

2019年4月6日 中部支部総会出席

(2)2019, 2020年度予算実行報告

2019年・・・予算:198,000円,決算:88,025円

2020年・・・通信費で460円

(3)関西支部(早桜会)役員改選

2020年度役員は本日をもって任期満了になることから、田中支部長より新役員候補として下記各位の推薦があった。

支部長:斎藤幸一(新33回)

副支部長:和田昭英(新34回)

監事:中野哲也(新37回)

事務局長:澤村健一(新53回)

理事:脇田克也(新36回),高田隆裕(新37回),數田昭典(新51回),陳鴻(新59回), 三品建吾(新59回),古田武文(新61回),桜井沙織(新64回)田中現支部長、市橋現副支部長は2021年度より顧問に就任

(4)2021年度事業計画

2021.4.10 総会, 特別講演会(本日開催)

2021.9~10 講演会(講師:新46回 大宮氏)

2021.6, 2021.12, 2022.2の計3回懇話会及び役員会を実施予定

※2021年6月の中野氏の懇話会では哲学をテーマにした懇話を予定(6/26を候補日)

※中部支部会、懇親会に支部を代表して2名派遣予定

(5)2021年度予算(案)

2020年度予算案と同様に198,000円にて申請

議案はすべて承認された。

以上

油より安価なBDF(バイオディーゼル燃料)とバイオマス化成品を製造するプロセスの開発を中心に、ご講演いただきました。

油より安価なBDF(バイオディーゼル燃料)とバイオマス化成品を製造するプロセスの開発を中心に、ご講演いただきました。 今回のご講演では、燃料化プロセスの残渣から得られる金属石鹸やリノレン酸油といった有用成分を見出すことに成功し、ビジネス化に向けてプロセスのスケールアップを進められていることをご紹介いただきました。

今回のご講演では、燃料化プロセスの残渣から得られる金属石鹸やリノレン酸油といった有用成分を見出すことに成功し、ビジネス化に向けてプロセスのスケールアップを進められていることをご紹介いただきました。

技術者・管理者としてご活躍中の原 敬 氏(新36回平田研 JXTGエネルギー(株)執行役員 根岸製油所長 )で「石油精製技術の歴史と今後の展望」と題してご講演頂きました。

技術者・管理者としてご活躍中の原 敬 氏(新36回平田研 JXTGエネルギー(株)執行役員 根岸製油所長 )で「石油精製技術の歴史と今後の展望」と題してご講演頂きました。 石油精製の初期から現在に至るまでの製品の高品質化・高付加価値化を目指した技術革新の歴史、AI・ビッグデータなど周辺技術の活用が進んだ今後の石油精製、更には原油の用途開発、原油価格、シェールガス・オイルの復権、原油市場の変化など、多角的な視野で分かり易く解説頂きました。参加者からもCO2・エネルギー資源問題から人事、安全管理、教育など多岐にわたる内容で活発に意見が交わされ、大変盛況でした。

石油精製の初期から現在に至るまでの製品の高品質化・高付加価値化を目指した技術革新の歴史、AI・ビッグデータなど周辺技術の活用が進んだ今後の石油精製、更には原油の用途開発、原油価格、シェールガス・オイルの復権、原油市場の変化など、多角的な視野で分かり易く解説頂きました。参加者からもCO2・エネルギー資源問題から人事、安全管理、教育など多岐にわたる内容で活発に意見が交わされ、大変盛況でした。