「未分類」カテゴリーアーカイブ

「先輩からのメッセージ2025」302・303会場

「先輩からのメッセージ2025」201・202会場

「先輩からのメッセージ2025」懇談会会場風景

[詳細版]早稲田応用化学会中部支部総会及び第23回交流講演会(門間聰之先生講演会)のご報告

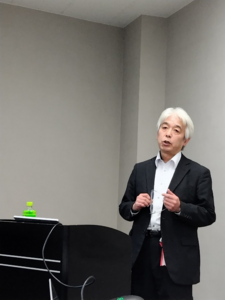

開催日時: 2025年4月12日(土)15:30-17:00

開催場所: ウインクあいち(愛知県産業労働センター)1307号室

出席者: 31名(オンラインでの出席者9名)

演者: 門間 聰之先生

演題: 「大学での研究から社会に貢献するには -電気化学編-」

要旨:

●初めに、司会の渡部幹事より門間先生のご略歴が紹介されました。続けて、門間先生より本日のご講演概要についてご説明があり、本題に入られました。

- 電気化学は、社会実装という観点から、非常に身近な化学です。近年では電気自動車やドローンに蓄電池が用いられていますし、古くから、めっき、乾電池、あるいはトタンといった電気化学を利用して作られた部材や、電気化学を利用したデバイスが身近にありました。

- 私の研究室では、電気化学センサーや蓄電デバイスなどの応用を目的とした材料やデバイスの研究、また、その評価のための測定法の開発を行なってきていますが、分析手法の開発を含めて、何より研究が楽しいことが重要です。大学教授は研究テーマを自由に選べることも大切ですが、本日の講演では、その一端を紹介したいと思います。

- 将来の電池用電極を改良するためには、その反応場の評価が重要です。このために、当時としては新しい測定技術を開発し、電極反応の評価を行なってきています。その際に知った、より良い反応場の知見を基に、理想的な材料に思いを巡らし、新しい材料の設計から合成へと展開しました。頭で想像していた特性以上のデータが出てきて、楽しい研究となりました。

●電気化学とは:

- 化学反応:一種またはそれ以上の物質が、それ自身あるいは相互に電子の組み換えを行ない、元と異なる物質を生成する変化[理化学辞典]。化学反応と電子のやり取りが、酸化還元反応を起こす。

- 電気化学:反応場に電極を挿入し、電子のやり取りを反応物と電極間とで行なう。電極を外部の回路に接続することで、反応の制御と測定が可能となる。

●何ができるのか:

- 反応させたい物を選ぶことで、選択的に反応できます。Σ電気量=反応量といえます。使用するデバイスで「物づくり」が可能です。電気化学センサーは電池がメインで、アプリケーションが豊富です。

- 電気化学反応を利用するデバイス

-

電気化学反応を利用した物づくり

化学状態(特定物質の酸化状態や濃度など)

⇔電位・電流といった電気信号へ変換 ・・電気化学センサー

高い化学エネルギー状態(酸化状態や濃度など)

⇔電位・電流といった電力へ変換 ・・燃料電池、電池

電気エネルギーから化学エネルギーへの直接変換

⇔電力を使って合成、物づくり ・・精錬、食塩電解、水素/酸素ガス製造、めっき

●LiBの特徴:

-

高いエネルギー密度

– 高い重量エネルギー密度・・電池の軽量化可能

– 高い体積エネルギー密度・・電池の小型化可能

– ロッキングチェアー型作動・・電解液は少量でOK

- 塗布工程を基本として、初回充電で完了する電池形成プロセス・・製造が安全で容易

- LiB2次電池の構成:その昔、フロッピーディスクがあり、花王が参入しました。何故、花王ができたのでしょうか? 答えは、スラリーや固体をきれいに分散させる技術=花王が持つ「界面活性剤技術」の適用です。しかし、塗布して乾燥させるだけで、どこの誰でも真似ができる技術なので他国へ流出しました。

- 「初回充電で完了する」がキーワードでしたが、「取り扱いし易い」ことは、「真似され易い」の意味でした。

●SEI[Solid Electrolyte Interface]のこと:

- 負極と電解液の界面に、主に充電時に形成される層状の被膜が活性物質を保護します。私の研究室では、ある方法で倍以上、また約10倍の効果を得ました。すなわち、材料を1/10に減らす軽量化が可能になりました。微粉化するなら最初から、電子レベルでSEIになるように混合させる方法も開発しました。しかし、良い物を開発しても、世の中が受け入れないこともあります。軽量化の結果、充放電が20年OKとなると、LiBを新しく作ることは不要となり、製造工場が停止することを意味します。

●直接めっき法で活物質形成:

- 活物質[SiCl4]を形成するためには、水の無いドライルームが必要です。SiCl4は水と反応するとHClが発生します。そのため、特殊すぎる製造環境が必要ですが、特性が良くても大量生産となると、ドライルームだけで数億円かかります。その他にも欠点があり、数年で止めました。

- 硫黄電池:LiS電池[Li2Sx(4<S<8)]が期待されています。日本は大量に原油を輸入するので、石油精製の脱硫により硫黄が大量に得られることで、その活用に関する技術開発が進んでいます。

- Li2S8は「溶媒に溶け易い」という問題があり、溶けにくい溶媒、溶けにくくする膜を提案しました。具体的には、ポリピロールをコーティングした正極構造で充放電が上手く回ることが分かりました。

- 電解液ではなくイオン交換膜で解決させるため、理想は電子が流れる薄膜を細孔に塗ることですが、導電性のあるポリピロールとアセトンを使いました。アセトンは‐70℃でも固体にならず、細孔にピロールが入るのは、室温へ温度上昇する状態で化学反応が起こる、と信じています。これまでの実験で「ドライアイス-アセトンは凍らない」ということ、また「拡散」も含めて、昔に習った知見が役立ちました。

●LiBの解析:

- 2次電池の反応素過程を知りたい・・診断をしたい。しかし、電池を開封すると壊れて、元に戻りません。

- 電気化学インピーダンス法:対象とする電極に微小な正弦波交流を与え,その伝達関数としてインピーダンスを求めることにより電極反応機構などを解析する非定常測定法の一つですが、交流電流は周波数を変えられます。高周波でも電子は付いてくるので、反応の素過程を分離できます。この技術開発は「測定法としての社会実装」を果たしたと思います。

- 電池メーカーから製品の提供が得られなくなり、自分たちで電池の製作を行なったことも、その後の開発に役立つこととなりました。

●まとめ:

- 電気化学デバイス:電気化学の反応場まで反応が進行するためのリード線や電極/電解液界面といった電気化学測定に必要なパーツは揃っています。

- 如何に「反応場の情報を取り出せるのか?」を工夫することで、有益な情報を得ることも可能になる・・ことがあります。

- 得られた情報を上手に展開することで、新しい電極の形成も可能となる・・ことがあります。

- 研究に必要な設備や装置、また電池自体を手配できなくなり、自前で、自分の研究室で製作するようになったので、大学やアカデミックとしては企業並みの設備を有しています。

- 研究結果から派生した「物」は、実態として社会貢献していると自負します。

- 高くても、良いから買ってくれる「物」を開発することが「社会実装」に繋がります。

- 分析手法からフィードバックすること。これも、一つのキーポイントだと思います。

●Q&A

Q1: LiBの再使用には活性化が必要だと思いますが、完全放電すると元に戻りませんか?

A: ある程度は復活するはずですが、劣化はします。想像ですが、元に戻らせない回路があるのか、安全性からの配慮なのかもしれません。

Q2: 実験の際に、複雑系材料のインピーダンスを解析することが難しく、データベースや組成などで整理はできますか?

A: 正極と負極のインピーダンスを個別に検討します。正極の成分、負極の成分などで整理します。

Q3: 変なインダクタンスが見られた場合、良く分からないものが出てきた場合、どのように解釈すれば良いですか?

A: 機器に由来するのでは? と、疑います。電気化学系の反応場を模したダミーセルで確認します。

Q4: 電池の寿命はバラつきますか? バラつかせている支配因子があれば教えてください。

A: 同じ電流電圧であれば、バラつかないはずです。実装化において100セルを直列させていますが、寿命をバラつかせてはいけません。同じ環境で充電しており、バラついてしまっては、今の市場では使えません。温度コントロールがどこまでできているかがキーポイントであると思われます。

Q5: Chat GPT について、大学では使用禁止ですか?

A: 基本的に不可ですが、実際にどのように使っているかは分かりません。Chat GPTが本当に便利なのか? 作文能力は低下しますし、論文などが日本語になりません。

質問が続きましたが、懇親会の場でお願いすることとなりました。

参考資料(ご略歴等:早稲田大学研究者データベース)

https://w-rdb.waseda.jp/html/100000400_ja.html

以上

(文責 浜名)

早稲田応用化学会 第41回交流会講演会講演内容

弓取修二氏 講演内容

講演の概要を下記しましたが、詳細については講演者が講演にあたって作成し使用されましたプレゼンテーションファイルを、応化会HP内の“資料庫”に格納しておりますので、是非そちらをご覧下さい。なお、“資料庫”に入室するためにはID(ユーザー名)とパスワードが必要です。

“資料庫”==⇒ こちら【新しいタブで開きます】

講演の概要

本講演では、主に下記の項目に沿ったお話しがありました。

項目プレゼンテーションファイル中での該当ページ

- <初めに>2

- 【1】自己紹介4~5

- 【2】NEDOの概要6~10

- 【3】GXへの取り組み11~18

- 【4】NEDOの事業紹介19~33

- 【5】おわりに34

[謝辞]の後、上記の項目に沿って主要な内容と思われるものを下記します。

[謝辞]

皆さまこんにちは、ただいまご紹介頂きました、NEDOの弓取です。

先ずは、本日は、このような貴重な場を頂戴し、応用化学会下村会長はじめ、交流会の皆様、関係する皆様に感謝申し上げます。また、このような素晴らしいきっかけを下さいました木野先生に、心から感謝申し上げたいと思います。仕事柄、良くお話をさせて頂く機会があるのですが、母校でお話をさせて頂くと言うのは、今回以前にも2度ほどお話をさせて頂く機会はありましたが、やはりいつもとは違う緊張感があって新鮮な気がします。話が変な方向に発散しないようにお話したいと思います。

<初めに>

さて、本日は、「持続可能な社会実現に向けたNEDOの取り組み」について、お話をさせて頂きたいと思いいます。「持続可能な社会とは?」と言うことを話し始めますと長くなりますのですが、かつて国連の委員会で「持続可能な開発」というものが議論され、その当時は、先進国と発展途上国との間で経済発展かそれとも環境保全かと言う議論があり、結果、環境と開発は相反するものではなく共存させるというのが「持続可能な開発」であり、それが実装された社会が「持続可能な社会」ということだと承知しています。

一方で、日本にも似たような考え方があり、2017年に公表された第5期科学技術基本計画の中で「Society5.0」というコンセプトが出されています。この定義は、「サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会」と言うことであり、「必要なもの・サービスを、必要な⼈に、必要な時に、必要なだけ提供し、社会の様々なニーズにきめ細かに対応でき、あらゆる⼈が質の⾼いサービスを受けられ、年齢、性別、地域、⾔語といった様々な違いを乗り越え、活き活きと快適に暮らすことのできる社会」と言うようにも表現されています。実は、この「Society5.0」は2021年の第6期科学技術・イノベーション基本計画にも、「Society5.0を現実のものに!」と記されていますし、恐らく来年出てくる第7期科学技術・イノベーション基本計画にも記載されてくると思われます。

要すれば、「今を生きる人も未来を生きる人も一人ひとりが多様な幸せ(Well-Being)を実現できる社会」である、またそういった考え方が供された社会と言うことであろうと思います。そしてそのような社会を実現するためには、経済的発展だけでもダメ、環境保全だけでもダメ、社会的課題の解決だけに傾注してもダメであり、三方良しもバランスをとった開発が必要であるということだろうと思いますし、1つの技術、1つの産業だけでは難しく、もちろんNEDO1機関でどうなるものではありません。ですから、皆さんにも是非NEDOのプラットフォームを使って頂き、我々と共に「持続可能な社会」を目指して頂きたい、という思いから副題を付けました。

【1】自己紹介

先程紹介して頂きましたので大部分は割愛します。

私は1985年当時、城塚研で石炭の液化を研究しており、当時オーストラリアで褐炭液化の研究開発を行っていた神戸製鋼所に、ご縁があって入社させて頂きました。入社後は、新設された化学技術センターに配属となり、そこで炭素繊維、及びCFRPの研究開発を行いました。その後、Sheffield大学に留学、Kobe Steel Europe Ltd. 英国研究所に勤務を経て、NEDOに出向致しました。それまで、NEDOと言う組織を詳しく知らなかったのですが、神戸製鋼所とはまた異なる様々な窓があり、その窓を叩くと色々な業種の方々と出会うことが出来て交流を深めることができ、大変楽しんで仕事をしておりました。そんな時、NEDOからお誘いがあり、悩みはしましたが、結果、NEDOに転職することを決心しました。その後、AI、ロボティックス、医療、バイオ、環境技術、スタートアップ支援、材料、ドローン・航空機開発等、色々な研究開発事業のマネジメントを行ない、現在に至るということです。

神戸製鋼所からNEDOに移った理由(雪だるま作りのイラストにより解説);

神戸製鋼所も大変良い会社でしたが、結局、NEDOに移ることを決めました。その理由は色々とあるのですが、どれか一つと言うことであれば、それは、大きなプロジェクトも大きな事業も、最初は小さな雪の玉から始まってどんどん大きくなっている様を見たからなのです。つまり、どんな大きなプロジェクトも、最初は、おひとりお一人の手のひらサイズの雪の玉のような技術シーズから始まる、ということの例えです。

手のひらで握った小さな雪の玉を、良いタイミングで雪の積もった所で転がしていくと、もしそれが本物の雪の玉であるならばどんどん雪を纏って大きくなります。同じ白い色をしていても、プラスチックボールは雪を纏いません。雪を付けてもポロッと落ちて元のサイズに戻ってしまいます。

そして、どんどん雪を纏ってくると、すぐに重くなって一人では転がせなくなるのですが、面白いことに、それが何か面白いものになりそうな感じがすると、周りで興味を持った人々が集まって、一緒に押してくれるようになります。しかしこれもまた面白いことに、助けてくれる人々も同床異夢であったりして、微妙に考えていることが違ったりするわけです。そうすると、押す人たちの力の方向やバランスの違いから必ずしも綺麗な丸にはならず、長細くなったり、角張って四角のような形になるわけです。これは言わばマーケットとか時代とか社会の要請と言うことなのかもしれません。

結果的に大きな雪だるまが出来てみんながそれで楽しむということが、すなわち国民の皆様が裨益するということです。最初の小さな雪の玉はプライベートなものですが、大きくなるにつれてパブリックな性質を帯びてくる、そしてその過程において中に巻き込まれてしまう人がいたり、大きな雪だるまを滑り台に変えようとする人が出てきたり、自分も雪だるまを作ろうとする人も出て参ります。プロジェクトというのは、ときにひと一人の人生を変えてしまうぐらいのインパクトを与える、その位のエネルギーがあるものだと実感しましたし、私自身は雪の玉を押すわけではないのですが、雪の玉を持っている人たちに、こっちには雪があります、雪が降りそうですよと言うことをお伝えしながら、色々な雪の玉が大きくなる場面でお手伝いをさせて頂きたいと思った次第です。

ですから、今日は出来るだけ色々な年代、お立場の方に、ここに雪の玉を転がせばいいですよ、というフィールドをご紹介するつもりです。皆さん、ここだと思ったら是非雪の玉を転がしてみて下さい。ただ、転がそうとして手のひらを開けてみると、雪の玉がなくなってしまっていることもあります。雪の玉ですから、ずーっと握っていると溶けてしまうんですね。でも、大丈夫です。溶けてしまったことに気づけば、また握り直して転がせばいいのですから。残念なのは、溶けているのに気づかないまま、ずっと握っていることなのです。

【2】NEDOの概要

さて、このように私自身が面白いと思って入ったNEDOとは、どういう組織なのか、少しだけ簡単にご説明させて頂きたいと思います。NEDOは様々な技術開発を通じて、持続可能な社会の実現を目指す国立研究開発法人です。職員数は1565名、事業数が71とありますが、これは、事業の括り方次第と言うところですが、実際、毎年度の企業や大学との契約数は2,000から3,000程ありまして、かなりの企業や大学とのネットワークを持っている組織です。予算は通常の予算が1464億円ですが、ad hocの予算として10年程度の期間で執行する10兆4,048億円の基金がある我が国最大の予算規模を有する研究開発実施機関です。

その生い立ちですが、設立のきっかけは、1970年代の2度のオイルショックで、新エネルギー・省エネルギー技術開発の先導役として1980年に発足致しました。当初は「新エネルギー総合開発機構」と言う名称でしたが、1988年、実は、この年は「日米科学技術協力協定」の締結があり、その中で米国は貿易不均衡の是正を求めるにとどまらず、米国の基礎研究にただ乗りして製品を開発しているという、所謂「基礎研究ただ乗り論」が出て参りました。そこで、日本でも産業技術研究開発を独自に行うという趣旨もあり、業務内容を追加し、「新エネルギー・産業技術総合開発機構」となりました。その後、2003年には独立行政法人に、そして2015年には国立研究開発法人となり、現在に至っています。

NEDOが事業を行う技術分野は大変幅広く、簡単に申し上げれば、原子力分野、創薬分野・医療分野以外は全ての技術分野をカバーしていると申し上げて宜しいかと思います。2025年度の予算は1464億円と申しましたが、特徴としては、エネルギー・環境分野が大きく産業技術分野は割と少なめになっています。また、注目はスタートアップ支援分野ですが、この10年で予算は1桁多くなっています。非常に勢いがあり、スタートアップするのであれば今だと思います。皆さまの手のひらにある雪の玉は、持っているだけでは溶けてしまいますので、まず行動です。是非NEDOを使って頂ければと思います。スタートアップ支援の予算については、また後で触れたいと思います。

これ以外にも、重要政策実現のためNEDOに8つの基金が造成されています。トータルで10兆4048億円の基金で事業。例えば、東京都の一般会計予算は、単年度で9兆円程度ですから、如何に大きな事業資金を運用しているかお判りいただけると思います。この中で最大なのが、私が担当していますグリーンイノベーション基金事業(2兆7,564億円)で、これは8つの基金事業で最初に出来た基金です。

【3】GXへの取り組み

このグリーンイノベーション基金事業について、先程日本版の持続可能な社会という説明をしたのですが、第6期科学技術・イノベーション基本計画の中で、Society5.0を現実のものとする、と書いてあり、恐らく第7期では道未だ半ばと書かれるのではないか、と思います。引き続き日本としてはSociety5.0を目指していくのですが、現実のものとするための施策の1つとしてグリーンイノベーション基金が入っています。

NEDOのActivityの中で、時間の都合もあり1つを選ぶとなるとこのグリーンイノベーション基金になるので、このお話をします。

【グリーンイノベーション基金造成の経緯】

グリーンイノベーション基金の造成までの経緯を簡単に振り返ってみます。2020年、当時の菅総理が、「2050年にカーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」と宣言し、同年に「グリーン成長戦略」が策定されました。そして翌2021年には、2兆円の「GI基金」が造成されました。その後、基金の積み増しを行い、総額2兆7564億円となっています。ここに示しました写真は、3月28日にアンモニアで動くタグボートのお披露式のものです。横浜みなとみらいのハンマーヘッドであったのですが、そこには菅元総理もいらっしゃっていました。ご挨拶の時、この2兆円基金を造成するにあたっての思いを語っておられ、事業を担当させて頂いている者としても身の引き締まる思いが致しました。

【グリーンイノベーション基金で取り組むプロジェクト】

これまで14分野で20のプロジェクトを組成しました。次世代型太陽電池ペロブスカイト(以前宮坂先生が交流会講演会で講演されました)、洋上風力発電、大規模水素サプライチェーン、製鉄プロセスにおける水素活用、全個体電池、次世代船舶、その他農業分野での開発も行っています。

【グリーンイノベーション基金事業の成果事例】

- 高炉水素還元プロセス

さて、成果ですが、既に5年目となり、既に色々な成果が出てきています。

例えば、製鉄プロセスでは、直接高炉に高温の水素を吹き込む「高炉水素還元プロセス」では、昨年12月に世界初の43%という、世界最高レベルの排出削減を達成することができました。更に、CO2をcaptureして有効利用し、更にstorageするCCUSという方法と合わせて50%の削減を目指しています。本技術が実装された場合、高炉1基あたり、年間約100万トンのグリーンスチール製造が期待できます。

- 全固体電池

栃木県のさくら市に本田技研工業がパイロットプラントを建てています。Battery EVのゲームチェンジャーになる全固体電池で、製造が極めて難しい電池です。パイロットと言えども相当大きく、延べ床面積は約2万7400m2で、電極材の秤量(ひょうりょう)・混練から、塗工、ロールプレス、セルの組み立て、化成、モジュールの組み立てまでの各工程の検証が可能な設備となっています。

- ペロブスカイト太陽電池

シリコン系の太陽電池メーカーは日本では無くなってしまい、韓国、ドイツ、そして中国に移ってしまいました。この次世代太陽電池に関し、日本は高効率化もさることながら、いかにして量産化によりコストを下げていくかが重要になります。ここで示しました成果は、積水化学工業の成果で、1m幅の量産化プロセスを検討しています。実証にも取り組んでおり、大阪のうめきた駅の共用施設での実証や、現在開催中の大阪・関西万博では、バスシェルターに1m×2mのモジュール257枚を設置して実証をしています。

- 大規模水素サプライチェーン

エネルギーインフラに関わる案件であり、需要側だけでも供給側だけでもだめで、これらを一気に立ち上げる必要があり、1つの企業や1つの産業では出来ない、国のプラットフォームを活用しなければならない事業です。どこで出荷して、どのように運び、どこで受入れ、どのようにして貯めるのかを考えなければなりません。どこから水素を持ってくるのか、それは経済合理性と共にエネルギー安全保障、地政学的リスク等を考慮しなければならず、現時点までに、オーストラリアのヴィクトリア州ヘイスティングスを出港地とすることが決まっています。運搬は液化水素運搬用に設計された船で運びます。運搬能力は、需要、造船能力、入港時の喫水制限、建造期間の可及的早期化等の理由から当初16万m3としていたところ、4万m3としました。受入れ基地は川崎臨海部に決定し、500m×450mの敷地を確保し本年5月に着工しました。

【GX推進法及びその改正】

上記以外にも沢山の素晴らしい成果が得られているのですが、これを社会実装しないとそのメリットを享受出来ませんし、持続可能な社会も実現出来ません。これらの成果の社会実装を官民協調で推進するため、GX推進法という法律が制定され、その中で20兆円のGX移行債発行が決まりました。この20兆円を呼び水にして、官⺠協調により今後10年間で150兆円の投資を行うこととなったわけです。また、先月GX推進法が改正され、2026年からの排出量取引制度への参加が、これまでの自主的な参加から、義務化されることになりました。誰に対してかと言いますと、直近3年間の平均で10万トン以上のCO2排出企業300~400社が対象で、日本のCO2排出量の60%に及ぶと言われています。化石燃料賦課金制度も執行され、エネルギーを輸入する業者に対して新たに課税されることになります。

【4】NEDOの事業紹介

~弓取セレクション概要~

NEDOで実施する事業を類型で整理してみますと、

- ◆課題設定型(ナショプロ)

- ◆提案公募型

- ◆スタートアップ支援型

- ◆懸賞金活用型

- の4つがあります。

先ずは、「課題設定型」。国が課題を設定して実施者を募る、所謂、ナショプロです。予算も年間数十億円と大きく、実施期間も4,5年と長く、公募で決定した産学連携体制でじっくり研究開発に取り組みます。

次の「提案公募型」事業は、ある程度絞り込んだ分野を設定しますが、提案者が自ら具体的な課題とその解決方法を提示します。一般的に個社支援の様相が強く、その分予算も小さく、多くても年間1億円程度で、一部資金を提供するタイプです。期間もナショプロ程長くなく、2,3年です。

次は、スタートアップ支援型です。基本的に提案公募型の事業ですが、スタートアップのシード、アーリーステージから量産まで幅広い支援スキームを持っています。

以上の3つについては、また後程ご説明いたします。

最後は、「懸賞金事業」です。新しい類型で、ナショプロ同様、課題や目標を国が提示しますが、ナショプロと違うのは、実施者が固定されません。基本的には、どなたでも応募出来て、コンテスト形式で成果を競い合います。優秀者に賞金が渡され、最近、生成AIに関する懸賞金事業が第6弾として実施されていますが、賞金は1億円に到達してきています。事業は一昨年から開始されていますが、予算額も6億、11.5億、26億とふえてきており、今後更に実施が期待される事業です。今後も、化粧品産業や空港での作業、人手不足などを課題にした懸賞金事業が実施される予定ですのでご注目下さい。

それでは事業紹介をして参りますが、まずご紹介するのはNEDO先導研究プログラムです。これはいわゆる探索実験を行うプロセスで、ここでいい成果を出してナショプロにつなぐことができます。実際に、今までに行った236件の内、約48%がナショプロに繫がっています。ですから、将来の大きなナショプロを目指しておられる方は、先ずは、この先導研究での採択を目指してみられると良いかもしれません。ただ、このプログラムは、何もナショプロを目指す方だけのものではありません。企業の若手研究者の皆さんの中で、なかなか上司に言ってもテーマアップしてもらえないとか、あるいは大学の先生方で科研費よりもう少し予算規模が大きくて、産学連携で実施したいと言ったようなお考えをお持ちの方々にも是非お勧めしたい事業です。特に、若手の方。提案が認められて採択されるということは、大変大きな自信になると思いますし、NEDO事業に採択されたことで、社内でお金付けて実施してみようかと言うように、物事が回り始めるきっかけになることもあります。是非、チャレンジの場としてお使い頂けたらと思います。

これらの中で今日は、「エネルギー・環境新技術先導研究プグラム」これを「エネ環」と呼んでいます、そして、「新産業・革新技術創出に向けた先導研究プログラム」これは「新新」と呼んでいます。更に、「未踏チャレンジ」と言う制度についてご説明させて頂きます。フロンティア育成事業は時間を要するので割愛しますが、注目しておいて下さい。近々HPに紹介されると思いますが、新しい枠組みです。

- 新技術先導研究プログラムの概要

エネルギー・環境新技術先導研究プグラムと新産業・革新技術創出に向けた先導研究プログラムとは、少し説明振りは異なりますが、どちらも2040年以降の社会実装を目指した技術開発を行う制度となっています。委託事業で最大3年間、支援額は最大2億円、産学連携体制で応募することが要件になっています。この制度は大変良くご活用頂いているのですが、「自分が応募したい技術分野が応募枠の中にありません」という話を耳にすることがあります。そのようになる原因の大半は、事前の情報提供RFI(Request for Information)において、ご自身が考える課題やその解決方法等に関する情報をちゃんとインプットしていないということがあると思っています。

- RFI(Request For Information)

RFIは周知されており、誰でも情報を提供できる仕組みとなっています。ですから、RFIで提案する技術開発の「革新性」や、その成果が得られて社会実装された際の「波及効果」や「インパクト」を、「具体性」を持って説明することが大変重要になります。よくわからない点があれば、どんどんNEDOに相談して下さればいいのです。インタラクティブなコミュニケーションをしながら、課題自体の熟度を上げていくということなのです。ただし、RFIをすること自体が、プロジェクトを実施したり、資金が獲得されるというものではありませんので、そこは勘違いされないようお願い致します。

- 未踏チャレンジ/先導研究の前に・・

さて、先導研究プログラムにもう一つの類型として「未踏チャレンジ」と言う事業があります。先導プログラムの仲間ではありますが、先ほどの2事業が事業開始から15~20年後を見据えたものであるのに対し、この事業は「30年先のとがった研究」であり、先ほどのエネ環や新産業事業に応募するには、社会実装の面で見えないところがある事業を実施します。従いまして、ナショプロ組成を目指したいが、まだちょっと遠いかなと思われている大学の研究者の方々には、是非、この「未踏」からのステップアップを考えて頂きたいと思います。もちろん企業研究者の参加もできますが、その場合は産学連携でと言うことになります。3~5年間の研究期間があるのは、他の先導研究とは大きく異なる点で、予算規模は年間500万円から2000万円以内となっています。2022年度までは、提案時点で40歳未満と言う年齢制限がありましたが、「2023年度からは年齢制限が撤廃」されています。但し、研究分野は限定されており、RFIも実施されません。JSTの「さきがけ」は研究者のステータスになっているとも聞きますが、この「未踏」はNEDOの中でそのような位置づけを想定した事業と考えています。

- 官⺠による若⼿研究者発掘支援事業(若サポ)

大学や研究機関等に所属する45歳未満の博士号取得済みの若手研究者に、是非ご活用をお考えいただきたいのが、「官民による若手研究者発掘支援事業」、通称「若サポ」です。これはこの制度の基本形は、企業との共同研究を行う大学若手研究者のご支援です。将来的に企業さんとの共同研究は目指したいが、まだその当てがない方は「マッチングサポートフェーズ」をご活用頂きたいと思います。企業とリンクが張れてない若手研究者には、NEDOが委託している機関からサポートを受けて、企業とのマッチングを図って頂きます。共同研究フェーズに入った企業において、若手研究者を共同研究先の大学に派遣して博士号を取得させたい、ということでしたら共同研究フェーズ(企業人材博士課程派遣型)に応募して頂きたいと思います。この制度は今年度開始されましたので、是非使ってみて下さい。

- スタートアップ⽀援

【スタートアップ⽀援の背景】

スタートアップ企業は持続可能な社会を目指す上で、非常に重要な役割を担っています。何故なら彼らは技術成果を社会実装する上で、重要なプレイヤーの一人となっているからです。私は二十数年前に、NEDOの事業成果の社会実装状況について追跡調査制度を作った経験があるのですが、その際、大学発ベンチャー(当時はそう言っていました)を対象とはしませんでした。なぜならば、当時大学発ベンチャーは200~300社程度であり、事業成果の社会実装の担い手として考えるには難しいと思ったからでした。ところが、経産省の調査によると、2023年度での大学発スタートアップの累計数は4,288社となっています。二十数年前の10~20倍以上です。この背景にはTLO法、国立大学教員の兼業規制緩和、日本再興戦略/未来投資戦略等におけるスタートアップへの言及、ということがあると思います。更には、岸田前総理がスタートアップ創出元年宣言をされ(2022年)、これを受けて「スタートアップ育成5か年計画」が発表され、それを受けてスタートアップへの投資を今後5年で10倍にするという施策も大いに影響しているのだと思います。

【スタートアップ⽀援の現在地】

このような環境変化、施策を背景に、NEDOの現在地があるということです。 即ち、ディープテック・スタートアップ支援基金が1,000億円、2024年度の支援件数が264件、フォローアップ件数が412件、IPO件数が4件と言う現在地があると言うことです。因みに、4件のうちの1件はAstroscaleという、スペースデブリを回収する企業で皆さまもご存じのスタートアップかと思います。

【スタートアップ⽀援の全体像】

そこで、このようなある意味時代の要請、政策的な要請にどのように応えていくか、それを反映したものが、このNEDOのスタートアップ支援の全体像です。シーズ発掘から事業化までシームレスに支援を行えるようになっており、助成金額も300万円から50億円までとなっています。一番最近にできた事業は、2025年から開始予定の事業で、「ディープテック・スタートアップへの事業開発支援事業」で、UPP、Unicorn Promotion Programのことですが、と呼んでいます。GX分野と一般があり、GX分野では補助率2分の1で最大50億円の助成を行います。これまでNEDOが支援する研究開発ではない量産化支援等を行う為、NEDO法を改正して実施することになりました。 更には経営支援人材育成、カーブアウト勉強会、スタートアップ支援人材育成といった周辺事業まで含めて行っています。

【NEP(NEDO Entrepreneurs Program) 開拓コース/躍進コースの⽐較】

色々な支援事業がありますが、先ずは、この支援の流れに入って頂くことが重要かなと思いますので、今日は入り口近くの起業家育成事業やカーブアウト促進事業、NEPと呼ばれるディープテック分野での人材発掘・起業家育成事業などをご紹介したいと思います。

NEP以外は、なかなか注目されない事業なのですが、なかなか面白い事業ですので是非お聞きいただければと思います。では、先ず、この矢印の入り口にあたるNEPからご説明しましょう。

入口となるコースが開拓コース、躍進コース、躍進コース カーブアウトの3つあります。最初の開拓コースは個人向けに謝金25万円/月をご支援します。技術シーズはあるがビジネスモデルが思い浮かばない方は、是非これを使って下さい。非常に使い勝手が良い制度ですので、永年手のひらで握った雪の玉を持ち続けている方は、溶けないうちに是非ここに投入してみてはいかがでしょうか。

躍進コースはカーブアウトの有無で2つありますが、これは技術シーズがあってビジネスモデルも想定出来ているが、そのブラッシュアップが必要な方々へお勧めしたいコースです。支援金額は最大500万円か3,000万円で、12か月の支援をします。カーブアウトのコースは、応募の時にカーブアウトを予定しているか、実施済の法人が対象で、助成率は3/4です。カーブアウト用件がついている為、なかなか簡単に応募できない状況もあるのかもしれません。NEDOとしては、是非このカーブアウトコースにも、多くの応募を頂きたいと思っています。

【スタートアップ創出型カーブアウト】

何故、カーブアウトを要件にする枠を作ったのか。実は、内閣府の調査によれば研究開発投資のうち約9割が⼤企業によって担われているものの、そのうちの何割かは使われずに残っており、使われない技術の約6割が自然消滅、いわゆる死蔵となっており、それを解消していく事が産業の競争力強化につながっていくとの仮説を持っているからなのです。但しこれは国側の意見でして、そんなことはなく死蔵もしておらず、そもそも知財も移転し資本も使わせ、人も出て行ってしまうカーブアウトに、事業会社にとっては何のメリットも無いのでやりたくない、と考える企業が存在したとしても何ら不思議ではありません。一方、一部の企業では、こういうカーブアウトのような流動性のある人材の活用をしないと今後優秀な人に自社を選んでもらえないのではないか、また、どしどしチャレンジする精神を社内に植え付けることが重要なのではないか、との考えもでてきています。そこで、NEDOでは、実証事業としてリアルに事業会社からのカーブアウトを支援し、そこから得られた課題等を共有する勉強会を、経団連や経産省に協賛頂き開催しています。

【カーブアウトに向けた勉強会 第4回】

もしカーブアウトを考えているけれども、自社内でうまく説明できず困っている方がいらっしゃいましたら、勉強会がありますので是非ご参加下さい。毎回200名近い参加者があり、しかも回を追うごとに参加者が増えている、私共の勉強会の中でも珍しい存在です。7月11日(金)、経団連カンファレンスで開催されますので、ご興味のある方は是非ご参加ください。

【Startup Supporters Academy(SSA)】

次は、また少し趣の違う事業をご紹介しましょう。このAcademyの目的は、研究開発型スタートアップの成⻑⽀援を伴⾛⽀援できる⼈材の育成です。大学(産学連携やTLO職員/URA/ポスドク等)、⾃治体(新産業育成⽀援担当職員等)、⺠間企業(社内SU支援部門等)、キャピタリスト、将来的に企業や経営参画を目指す方、更には、企業のOB・OGの方々にもご興味を持って頂けると思います。将来的にスタートアップを立ち上げたい、スタートアップを支援していきたい、またご自身のキャリアの幅を広げたい、これまで培った知識や経験をスタートアップ支援の場で活用したい、参加される方々の参加動機は様々です。実際に参加者の属性を見ますと、事業会社:約27%、民間支援機関やコンサル:約25%、大学:約13%、官公庁や地方自治体とVC・銀行や公的研究機関:7%程度、その他公的支援機関や個人事業主が数%となっています。年齢層では、20代は9%、30代が最も多く46%、次いで40代が24%、50代で16%、60代以上でも 5%となっています。年に2回の開講で、定員は40名程度。参加費は無料ですが、毎回募集人数の2倍以上のご応募を頂いており、全員がご参加できるとは限りません。これまでに334名が参加し、SSAの卒業生のネットワークができており、その活用や、この卒業生から、NEDO事業のカタライザーとなるケースも出てきています。ご興味のある方は、是非、公募情報をお見逃しなく。

【5】おわりに 〜新たなPDCAとともに〜

このPDCAは通常言われるPlan-Do-Check―Action ではありません。私の創作でして、Passion―Decision―Connection―Activation です。

PはPassion。もちろん、情熱だけがすべてじゃないと思いますが、でも何をするにしても情熱は大事です。

情熱をもって踏み出した後はDecisionです。適切なタイミングできちんと決断・決定することが本当に大切です。

決定した後は、前に進むと色々な軋轢があったり批判されたり、その渦中にいる時はその決断・決定が良かったのか分からないものですが、しかし、それが間違っていなければ、後になって人との繋がり、すなわちConnectionが出来上がります。

そして、その繫がりが自分自身をActivateしてくれ、このActivation、すなわち活性化が次なる自分へ挑戦するためのPassionに繋がると思います。

私は今日も素晴らしいConnectionを頂き、この後懇親会もあるようですが、講演とは違ったConnectionを深め、DeepなActivationをさせてもらって次へのPassionに繋げたいと思います。皆様にとっても、この交流会が新たなPDCAの始まりになることを心より祈念しまして、私の話を終わらせて頂きます。

どうもご清聴有難うございました。

質疑応答の概要

<Q1>

ナショプロで最初に合意形成をする時、色々な企業からの提案を受け付ける状況となっており、あれもこれもとなって1件当たりの金額が減ってしまいます。NEDOの方針が分散型に見えるのですが、これからは特定の案件に集中投資をしてみてはどうでしょうか。

<A1>

ナショプロにおける合意形成が総花的になってしまうのではないか、というご指摘だと思います。ナショプロで扱う技術の質が、従来は業界での基盤的な技術開発であったのに対し、社会実装を強く意識したものに移ってきており、企業は社会実装への説明責任を強く担うことになります。その結果、企業によってはプロジュクト全体ではなく、自社での説明責任が可能な範囲、即ち、一部のみへの参加を希望するようになります。このような状況を受けて、ナショプロのあるべき姿を議論しています。今日は説明しませんでしたが、合意形成に替わって育成プログラムというのが1つのスキームとして今後出来てくると思います。

<Q2>

NEDOからのメール配信により公募情報を入手していましたが、ある時期にメールからチャットに替わったようです。チャットはやってませんので、連絡が来なくなりました。

<A2>

貴重な情報、有難うございます。広報に伝えておきます。NEDOへのご訪問もお気軽にして頂ければと思います。

第41回交流会講演会・懇親会Gallery

早稲田応用化学会 第40回交流会講演会講演内容

百武壮氏 講演内容

講演の概要を下記しましたが、詳細については講演者が講演にあたって作成し使用されましたプレゼンテーションファイルを、応化会HP内の“資料庫”に格納しておりますので、是非そちらをご覧下さい。なお、“資料庫”に入室するためにはID(ユーザー名)とパスワードが必要です。

“資料庫”==⇒ こちら【新しいタブで開きます】

講演の概要

本講演では、主に下記5項目のアウトラインに沿ったお話しがありました。

- 【1】自己紹介

- 【2】土木研究所

- 【3】機能材料とインフラ維持管理

- 【4】行政職

- 【5】研究職に戻って今どうするか

上記のアウトライン毎に、主要な内容と思われるものを下記します。

【1】自己紹介

西出先生のご指導を受けて博士課程を修了しました。その時に水野賞を頂きました。高分子研の研究テーマでは発光する材料を使ったり、光を吸収する材料を使ったりして酸素や温度のセンサーとなるポリマーを作りました。それをコーティングして航空機の表面にはたらく空気の渦とか、燃料電池の中で酸素がどう使われ、水がどのように発生するかとか、そういった可視化の研究をしていました。

*土木研究所に就職した経緯

Houstonに行った直後リーマンショックがあり、半年もしないうちに西出先生から帰国の提言を頂きました。当時早稲田大学の中に、博士号所有者の進路について支援してくれる博士キャリアセンターという組織が発足し、JREC-IN等の公募情報から土木研究所の化学系研究職員募集を紹介して頂きました。土木の事は全く知らなかったのですが、西出研の時に行っていたセンサー材料が公募資料の業務内容にあったのでそれならとチャレンジしようと思いました。

【2】土木研究所

*土木研究所はこんな仕事をしています

アカデミックな基礎研究を行う公的研究所との違いは、橋とか河川とか実構造物を管理する事業を行っている官庁である国土交通省所管であることから、後で紹介するニーズ型の研究をおこなっているのが特徴です。

*土木研究所の歴史

大正時代に内務省の土木試験所としてスタートしました。その後国立研究開発法人となり、2022年に創立100周年を迎えた、という歴史があります。

*土木研究所の活動拠点

つくば市と札幌市が主な拠点なのですが、つくば中央研究所と並立して3つの研究センターがあります。私が所属するのはその中で最も新しい先端材料資源研究センターというところです。

*土木研究所の他機関連携

建設省(国土交通省)土木研究所から独立行政法人土木研究所と国土技術政策総合研究所に分かれました。独法化することで、より現場に近い技術支援を役割としています。研究職が約300名、予算は約100億円です。

*災害現場の課題を解決するための研究事例

化学を専攻している学生の皆さんからすると、現地に行くとか、技術相談とか、良く分からないことがあると思います。例えば、地震があった時、現地に行って復旧の手助けをしたり、盛土がなぜ崩壊したのか実験し、それに対処するための支援をするなどの活動があります。

*災害現場の課題を解決した技術の事例

最近ではドローンを飛ばしてバーチャルな現場を見ることで、現地に行く前からある程度の状況把握が可能となり、現地での効率的な技術指導が可能となっています。

*現場の課題を元に開発した技術の事例

ワイヤーロープ式の防護柵は最近、高速道路で適用されている技術です。対向車線の境界に設置されている従来のゴム製ポールは車の突破を防止する機能はなく、この技術は省スペースで設置でき安全性を高めることが出来ました。

災害やインフラの事故等が起こった際には、様々な委員会が立ち上がりますが、専門家として参加し、大学の先生等と一緒になって対策に当たる、ということもあります。

*iMaRRC(Innovative Materials and Resources Research Center)

下記に関する研究をしています。

- 先端材料・高度化(化学)

- 汎用材料(コンクリート、金属)

- 資源循環(下水、汚泥、水資源リサイクル)

私は先端材料・高度化という研究室で上席研究員としてリーダーの役割をしています。

*主な研究施設

力学物性試験機、化学物性試験機、並びに促進劣化試験機があります。また、屋外暴露試験場が国内各地にあり、実際の環境下でどのように劣化するか、その対策はどうするか、という研究をしています。橋梁や舗装や水門などの構造物の調査や問題が生じた際の技術指導を行うことがあり、そのような課題を研究テーマにすることも多いです。変わった例としてゴム堰の劣化について調査したことがあります。ゴム堰とはゴムのチューブの中に空気を送り込んで膨らまし、堰とするものです。これにひび割れが出来たのでどうすべきか、という相談がゴム堰を管理する国土交通省の地方整備局から来たわけですが、ゴム堰の専門家というのは国交省にはいないのでゴムや樹脂といった有機材料(化学)の知識がある私たちのところに話が来ました。

このようなインフラの老朽化、あるいは災害が日本にとって大きな問題だということを実感した時に、自分たち材料のグループはどう立ち向かうか、化学の専門家として私は何をすべきか、ということを考えるようになりました。

【3】機能材料とインフラ維持管理

応用化学科で学んでいた機能材料を用いてインフラの維持管理に活かせないかと考え、研究テーマとして提案しました。コンセプトとして“色、光、模様で危険を知らせる”ということを掲げておりまして、劣化検出に対する利点として下記の項目が挙げられます。

- 非接触非破壊で二次元可視化

- 塗布や貼り付けで簡単に設置可能

- 点検用途には目視やカメラで十分な検出能

- 電源不要で災害時にすぐ用いることが出来る

色、光、模様を用いて構造物点検を実施する手法として、夫々次のような材料を用いています。 - ひび割れ検出塗料→発光する塗料が酸素消光することを応用

- オパール薄膜→NIMS開発の構造色薄膜がひずみやひび割れで変色する現象を応用

- モアレ縞→縞模様を貼り付け、計測側でモアレ縞を発生させひび割れ幅を計測

こうしたことを行っているうちに、研究所内で海外留学の募集があったので、応募したところ採用されました。留学先はスペインのカタルーニャにある研究所で、1年間留学しました。酸化銅からなる固体触媒中にCO2のフローをH2とスイッチすることで有機化合物の材料となるCOを作る、というようなことをして1年間頑張りました。

満を持して、帰国しましたところ、それまで実施していた機能材料の研究テーマが実装研究にそっくりステップアップしていました。コストや長期耐久性などの課題は山積みで、実構造物に適用するにはどうしたものか、と悩んでいた時に研究企画課というところに異動になりました。

【4】行政職

研究企画課では最初、副参事という課長を補佐するポジションになりました。慣れない仕事で目の回る忙しさのうちに1年後、研究企画課長を拝命しました。従来は国土交通省の技術系総合職の方が担うポストだったようですが、研究所の運営を担う部署なのだから研究所内から人を充てよという流れになってきた時でした。博士課程を研究の経験年数とカウントされる研究職とは異なり、行政職として経験年数がない私は収入が減って帰宅が遅くなりました。一方で、はじめて組織で仕事をする経験は新鮮で、また、研究企画課が所掌する研究所の運営に関する仕事は楽しいと感じました。研究企画課の仕事は下記のようなものです。

- 機関評価

- 中長期計画の策定

- 予算要求

- 研究職員人事

- 国土交通本省との調整

- 災害対応窓口

研究職の人は企画部門への異動や行政への出向でモチベーションが下がり、退職する人さえいるようなのですが、私の場合は次のような理由から初めて研究所に対する帰属意識が生まれ、乗り切ることができました。

- チームワークで問題解決することを初めて経験した

- 研究で支援すべき行政の中の人と同じ目線で仕事をし、公に対する圧倒的な熱意を感じた

- 小さいながらリーダー・マネジメントの経験をした

土木研究所と他の研究機関や大学との違いを考えた時に、日本の多くの研究機関はシーズ型、すなわちその時々に必要とされる目標(DXやカーボンニュートラル)に対して自分の得意技で研究テーマを提案していくタイプだと思います。それに対して土木研究所はニーズ型、すなわちインフラの課題は山積しているところで、研究を手段として問題解決に対応することを求められていることを理解するようになりました。自分の研究を捉えたときにも、具体的な現場で社会貢献をすることを目標としたいと考えるようになりました。

【5】研究職に戻って今どうするか

舗装分野のカーボンニュートラル実現に先駆けたアスファルト代替舗装材料の研究をすることになりました。社会実装を見据えた民間企業との共同開発を公募、研究開発を開始しており、これは国の新技術促進計画に選定されました(R6年度)。その他にも、これまでインフラに関する材料開発では用いられてこなかったAFM-IRを活用してアスファルトのリサイクルの様子を可視化する技術開発や、CFRPで補修した橋梁の早期劣化の原因究明に道筋をつけるなど、応用化学で学んだ手法や考え方をインフラの研究に応用することで成果が生まれつつあります。

*モチベーションの推移

これまでの経歴の各段階において浮き沈みを経験しましたが、今は“もう一度応用化学!機能高分子”と考えて、気持ちが盛り上がっています。

*インフラの老朽化、災害に対して材料のグループはどう立ち向かうか 私は、何をするか

インフラの老朽化や自然災害は、私が土木研究所に入った頃に比べて更に深刻になっているように感じます。これらの社会問題に対し、研究室先輩が過去研究しており、また、私も取り組みましたが実装・普及には至らなかった機能材料を用いた解決法に取り組むのはどうかと考えています。多くのインフラが老朽化する中、点検が容易でなくなってきている状況で、化学を活用したセンサーを武器に、もう一度挑戦してみたいと思っています。応化会では馴染のない業界かもしれませんが、このように頑張っております。応援して頂けたらありがたいです。宜しくお願いいたします。

有難うございました。

――― 以上 ―――

第40回交流会講演会・懇親会Gallery

2024年度学科・専攻主任 野田 優教授 祝辞

皆さん、ご卒業、ご修了おめでとうございます。本日ご列席されているご家族、ご関係の皆様方にも心よりお祝い申し上げます。皆さんはコロナ禍の影響を受けながらも、しっかりと学業研究に励まれ、本日を迎えられたことに対して、改めて敬意を表します。

現在、世界情勢はめまぐるしく変化、先行きも不透明で、立場の異なる人々の間の分断も深刻です。SNSは物理的に離れた人との繋がりを容易にしてくれますが、一方で、我々を類似情報にあふれたフィルターバブルの中に包み込んでしまう問題もあります。自分と同じ考えに接するのは居心地がよくリラックスできますが、自分とは異なる多様な考えを知り意見を交わして相互に理解して協力すると、新たな価値を生み出すことができます。国や地域によっても文化や常識が大きく異なります。応化には留学生の仲間も多くいますし、留学や海外駐在のチャンスもあると思います。ぜひ積極的に挑戦して交流してください。また、応用化学に密接に関連する分野では、エネルギーや環境の持続可能性が問われ、特に気候変動対策は待ったなしです。昨年には世界の平均気温が産業革命前と比べて1.5℃以上高くなり、現に農産物や水産物にも大きな影響が出ています。今年の初めにはある国が大きな方向転換をしましたが、皆さんは振り回されずに色々と議論し自ら考え、中長期的に本当に大切と思えることに取り組んで頂ければと思います。

これから大学院に進学される皆さんは、より高いレベルの研究に取り組まれることになります。「コスパ」という言葉を良く耳にします。よい計画をもらって簡単に期待通りの結果が得られたとすると、コストは少ないでしょうが、得られるもの、パフォーマンスはどうでしょう?ぜひ、大学院ではこれまで以上に積極的に考え、それを楽しんでください。目標に向けてどのような方法やアプローチをとるのか、そもそも目標自体をなぜどのように設定するのか。せっかくのアイディアを実践しても、思い通りにいかないことも多々あるでしょう。それは当初の知識の不足や仮説の誤りが原因ですので、成長するチャンスです。学生の間は試行錯誤する自由がありますので、教員と事前相談して安全を確保しつつ、色々と失敗して考え方や仕事の仕方を学び、コストをかけて成長という大きなリターンを得てもらえればと思います。

社会人になる皆さんは、新たな人生のスタート、これからが本番です。大学での研究とは異なる仕事をする人も多いでしょう。研究の過程では、専門知識だけでなく、仕事の進め方、論理的な考え方、コミュニケーションやコラボレーションの仕方を身につけているはずです。企業は社会に対して価値を提供して経済的なリターンを得ています。今ある問題を解決し、もしくは今は無いものを創造して、より良い状態を実現し、社会に貢献してください。そして、学生時代に築いた利害関係のない友人や、先輩後輩、教職員とのつながりも貴重な財産です。仕事で悩むこともあるでしょう。そのようなときは、ぜひ母校に来て何でも相談してください。

皆さんが、応化で学んだことを活かして、さまざまな分野で活躍されることを祈念して、学科専攻主任からの祝辞とさせていただきます。ご卒業・ご修了おめでとうございます。